|

文/黄立忠

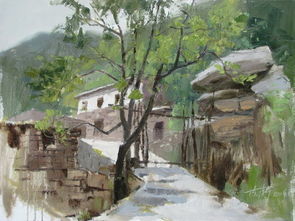

前不久,我因事陪父母回到老家的院子。院子里久未住人,但合抱粗的香椿树和雪松依然参天挺立,地面落满了松针,砖缝里钻出了车前草。上次回老家有多长时间,真是想不起来了。算一算,我参加工作近30年,在老院呆过的时间大概不会超过10天。这些年来,好像没有梦见过老院和我在这里度过的童年。 我的单位在离家60公里的县城。17年前开始,父母也和我们一起,主要居住在县城。父母在的地方,吾心安处即家乡,所以,工作后我没有游子的思绪,也就淡忘了老院的事情。但对于老家的记忆其实是封存在心灵深处的,一进老院,就好像打开了塞子,有关时光的味道就溢上了脑海心头。  盖房的那一年,我上小学三年级,妹妹还没到上学的年龄,父亲已在本村小学任民办教师。一家人先是借住在本家爷爷的一孔窑洞里,然后拆下老房子的木架,迁建新址。盖房的过程很快,也很顺利,材料是父母多年积攒的,木工、瓦工是我的一个姨父兼任,小工是亲戚和乡邻。大家彼此真心实意地帮忙,没有报酬。下午生产队收工之后,乡亲们在自家吃过晚饭,都早早地赶来帮忙。他们抬着石夯、喊着号子,劳作到半夜,在我家简单地吃点夜宵就回家了,第二天一早,他们还要参加生产队的劳动。 房屋落成后,前檐相隔一步就是土崖。一有闲暇,父亲就挖土运土,我也加入了开挖的行列,用独轮车或者架子车运土,妹妹弟弟也都参与到了这项家务劳动中。渐渐地,院子就有了雏形和规模,父母开始在院子里种树栽花。香椿树就是在第一座房子落成后栽植的,后来移到了现在的位置。记得院子里还栽过一棵梨树。我读初中时候,一个春天的早晨,柔和的带着水汽的晨曦从东崖上缓缓升起,慢慢地斜射在梨树上,我竟然有了王冕初见雨后荷塘的冲动,虽然没有学过画画,还是拿出纸笔,像学写字一样痴痴地临摹一树梨花。父母还栽过牡丹,春风和畅的日子,一枝枝雍容华贵的牡丹就笑吟吟地绽开在我家的院子里。 如今,梨树和牡丹如同我少年的光阴,早已不在,祖父也辞世多年。老院里最初的老房子已经扒掉,父母后来又在老院里盖起了两座房屋,新种的雪松后来者居上,也撵上了香椿树的高度,树径还粗过前者。我兄妹四人走出老院,各自成家立业。17年前,父母为给我和弟弟照看孩子来到县城,只能偶尔回趟老家,然后就听母亲念叨,老院里落了一地的松针,砖缝里长满了野草。 我们一进老院,父亲就焕发出了活力和热情,他忙着清扫松针杂草,母亲忙着给院子里的花草果树除虫打药,我和妹妹望着眼前的一切,仿佛时光又回到了从前。但也毕竟不是从前。父母衰老了,老院的变迁见证了他们一生的辛劳,而老院也老了。 唯一可以让父母欣慰的是,我们从老院里走出的兄妹,都能秉承父母言传身教的家风,正直善良,一如老院里父母栽植呵护的雪松,挺拔笔直,郁郁葱葱。当天,望着老院里的老宅和大树,我从心底里为两位老人祝福,愿他们椿萱并茂、健康快乐。 (本文刊登于2016年6月15日《三门峡日报》三版) ( 编辑:sbh ) |

老家的院子

来源:三门峡日报 发布日期:2016-06-15 作者:黄立忠 打印

- 上一条:市气象局加强烟叶生产气象服务

- 下一条:开发区扎实做好环保工作

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号