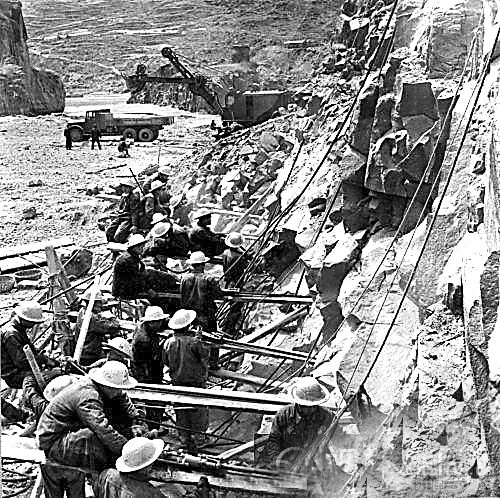

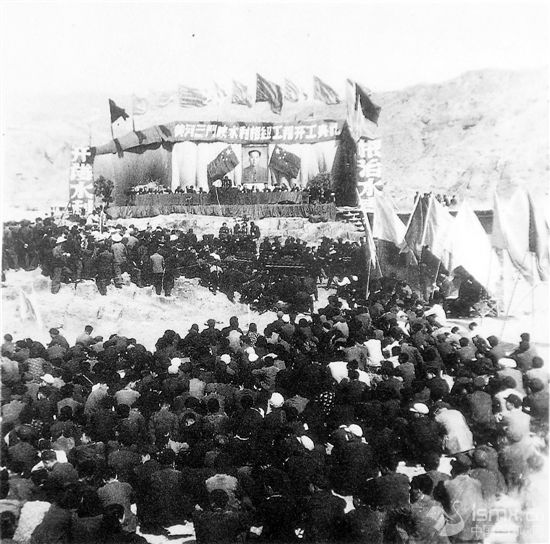

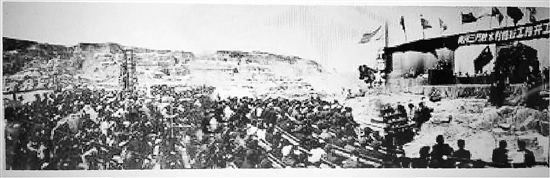

1957年4月13日,伴随着轰隆隆的炮声,黄河三门峡水利枢纽工程开工,建设万里黄河第一坝的“号角”正式吹响。以大坝建设为标志,三门峡迈开了第一次创业的坚实步伐。也正因为如此,三门峡这座“黄河上漂来的城市”从出生那天起,便与三门峡大坝紧密相连,从此再也无法分开。 开工建设 全国支援 1953年国家开始实施第一个五年计划,黄河三门峡水利枢纽工程成为国家“一五”计划安排的156个重点项目中唯一的水利工程项目,这也是新中国成立后在黄河上建设的第一个大型水利工程,“万里黄河第一坝”的美誉也因此而来。 1955年7月30日,第一届全国人大二次会议通过决议,批准国务院提出的《关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划的报告》,决定在三门峡兴建我国第一座大型水利枢纽——黄河三门峡水利枢纽。同年12月,在周恩来总理的主持下国务院常务会议决定,成立黄河三门峡工程局(中国水利水电第十一工程局前身,以下简称十一局),全国各地陆续调来大批干部和工人,迅速组成三门峡水利工程建设大军,至此拉开了新中国治理黄河的序幕。 1957年4月13日,这个看似普通的日子,对三门峡人来说却具有着重大的历史意义。这一天,黄河三门峡水利枢纽开工,建设万里黄河第一坝的“号角”正式吹响。在党中央、国务院的高度重视下,在全国人民的大力支援下,来自四面八方的大坝建设者不畏艰险,团结奋战。当时,《人民日报》在显著位置发表了题为《大家来支援三门峡啊!》的社论,全国迅速掀起支援三门峡水利枢纽工程建设的热潮。黄河三门峡工程局第一任局长刘子厚在他的回忆文章《根治黄河的伟大开端》中这样说道:“1957年4月,随着隆隆的开山炮声,三门峡工程正式开工了。那时职工生活条件很艰苦。没有住房,就搭席棚,住窑洞;缺少工具,就手抬肩扛。用水,要到井里或坡下几里外的黄河边去挑。即使那样,广大职工也无怨言。他们不计较报酬和名利,默默地为新中国的水利水电建设事业作着无私贡献。” 十一局工作人员王军说:“兴建三门峡大坝的那个年代,是一个充满激情的年代,来自全国各地的水电人在这里倾注了自己所有的青春,我局职工中有许多两代甚至一家三代水电人组成的‘世家’,真可谓‘献了青春献终身,献了终身献子孙。’” 1958年11月17日至25日,经参建人员八昼夜的连续奋战,在比原设计多一倍的流量下,黄河干流上的第一次截流胜利完成。 1959年1月2日,在基础开挖无法使用机械的情况下,全体干部职工齐动员,组织了1500余人的清淤大军。当时正值寒冬季节,参加清淤的工人克服严寒,人抬肩挑,大战“龙宫”,奋战51个昼夜,终于完成清淤工作。 领导关怀 顺利建成 三门峡水利枢纽工程得到了党和国家领导人的巨大关怀,周恩来、刘少奇、朱德、陈云、邓小平、董必武、彭德怀、陈毅、李先念、习仲勋等曾先后来视察工程建设。 1958年、1959年、1961年,敬爱的周总理曾三次来到三门峡;1960年,中华人民共和国主席刘少奇,亲临三门峡大坝工程施工现场,察看了电站厂房、水轮发电机的位置及拌和楼等施工现场,给参建人员送去关怀…… “1956年,我来到三门峡支援三门峡大坝建设。我老家在东北,从东北出来后,先后在四川、三门峡等地工作,有近4年都没回家看过家人。有一年,我去北京开会,当周恩来总理知道我的情况后,就对我说:‘你开完会回家看看,三两个月都行。’我说不行啊,我们工作还很忙呢。周总理紧接着说:‘我给你写个条子,你拿给你们领导。’后来总理真的给我写了张条子。回到工地后,我一看工地还那么忙,就一头扎进工作之中,再也没提请假回家这件事。”曾参与三门峡大坝建设的侯福勤老人今年已经90多岁,他回忆说,当时最忙的时候,工人们每天要加3个班,全天24小时不间断工作,甚至连休息时间也去琢磨问题,思考解决。虽然工作很忙,但出于对工程的热忱,工人们的工作热情都非常高昂。 黄河步步退让,大坝节节上升。1960年,三门峡大坝基本建成,同年9月,三门峡水库开始蓄水。 踏平坎坷 不断向前 历史的车轮总是在曲折和磨难中不断向前,三门峡大坝亦然。黄河是一条复杂难治的多泥沙河流,三门峡水利枢纽工程的建设作为治理黄河的一次重大实践,同样受到这一规律的制约,不可能毕其功于一役。这一举世瞩目的工程建成后,也经历了增建、改建等多种波折,为不断探索治理黄河的规律而坚持不懈地努力。 三门峡水利枢纽工程自1960年基本建成运用后,库区出现泥沙淤积,威胁到了关中平原的农业生产和西安市的安全,仅一年半时间就淤积了15.34亿吨泥沙,94%的来沙淤在库内。为了确保下游地区的生产生活安全,1964年12月5日,周恩来总理主持治黄会议。会议最终决定对三门峡水利枢纽进行第一次改建,决定在大坝左岸增建两条隧洞并改建坝体四条发电引水钢管作为泄洪之用。1969年,三门峡水利枢纽工程又进行了第二次改建。经过两次改建,大坝前315米水位已经基本达到泄流10000立方米每秒的标准。305米水位也可下泄5000立方米每秒,这就大大增强了三门峡枢纽的泄洪排沙能力。从1973年开始,三门峡水库实行“蓄清排浑,调水调沙”,三门峡水利枢纽工程开始发挥防洪、防凌、灌溉、发电等综合效益。 第一座大型水利枢纽工程的水电工程;第一个采用机械化施工;第一个在大江大河上进行立堵进占截流;第一个安装14.5万千瓦大型水轮发电机组;第一个混凝土年浇筑量超过100万立方米;首创“蓄清排浑,调水调沙”的水库运行方式……三门峡水利枢纽工程在新中国水电史上创造的“第一”数不胜数,这足以令所有三门峡人骄傲。 精神永存 激励后人 三门峡大坝也受到了很多文学家和文艺家的青睐。贺敬之、冰心、光未然、郭小川等先后在大坝前留下《三门峡——梳妆台》《奇迹的三门峡市》《三门峡大合唱》《三门峡》等脍炙人口的名作,传颂至今。 “没有三门峡大坝,就没有三门峡市。”这是87岁的市民王先生经常对儿女和孙子们说的话,作为曾经参与建设三门峡大坝的职工,他时常会将他们当年艰苦奋斗建设大坝的故事讲给后辈们听。王先生的儿子王珉说:“父辈们艰苦创业,成就辉煌,三门峡大坝建设者付出了他们毕生的心血,他们的工匠精神催人奋进,我们作为后辈必须要传承下去。” 携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。回顾过往,我们豪情万千;展望未来,我们信心满怀。正如三门峡大坝上镌刻的大字一样——“黄河安澜,国泰民安”将是我们亘古不变的祝愿、孜孜不倦的追求,相信在大坝精神的鼓舞和引导下,三门峡的明天将更加辉煌! 图①、图②均为1957年4月13日黄河三门峡水利枢纽工程开工典礼现场 ( 编辑:cl ) |

60年前,万里黄河兴建第一坝

来源: 发布日期:2017-03-02 打印

- 上一条:大家来支援三门峡啊!

- 下一条:征服黄河的开端

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号