本报讯:(记者 陈林道 )1957年,三门峡市伴随着三门峡大坝的兴建而诞生,因而大坝便成了三门峡市的一大标志。但很少人知道,在1957年,中国水利水电第十一工程局有限公司办公楼(以下简称“十一局办公楼“)也是三门峡市的一大标志性建筑,它承载着三门峡与大坝的悠悠记忆。  周总理在十一局办公楼听取专家报告 “三门峡市是伴随着黄河三门峡水利枢纽工程的兴建而诞生的,而十一局办公楼就是三门峡兴建大坝时的标志建筑。”今年86岁的王文彬是中国水利水电第十一工程局退休的副总工程师,说起十一局办公楼,他感慨万千,因为他参与了十一局办公楼的建设全过程。

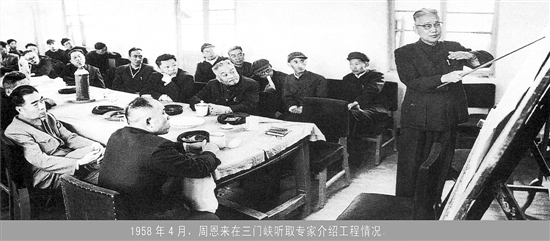

三门峡市区原貌 1954年5月,王文彬跟随黄河委员会伊洛河流域规划队,来到黄河水利委员会设立的黄河潼(关)孟(津)段勘测工作办事处工作,为三门峡大坝工程做准备工作。王文彬还记得他第一次来到三门峡时的情景:“当时是在老车站(会兴车站)下的火车,那时三门峡还没建市,火车站还是用马灯(煤油灯的别称)照明。现在十一局办公楼的位置当时还是一片玉米地。所到之处沟壑纵横,没有一条像样的路,建筑也大多是土坯房。”

1955年12月6日,国务院决定组建黄河三门峡工程局(水电十一局的前身)。由于当时的三门峡市区一片荒凉,于是1956年1月3日,黄河三门峡工程局便在北京开始了大坝建设初期准备工作。为加快进度及早开工,1956年4月,由陈式桐(女)夫妇为主设计师的十一局办公楼基本设计图绘出,同年6月,施工绘制图绘出。

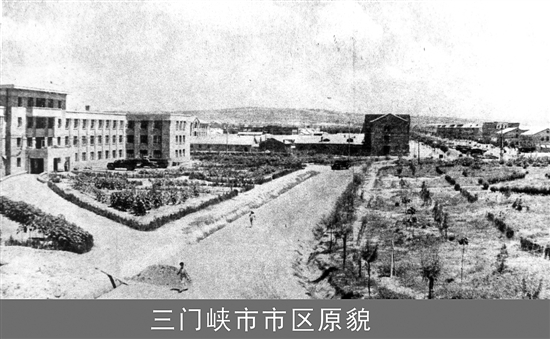

十一局办公楼现貌 本报记者 孙猛 摄 1956年9月3日,十一局办公楼开工建设,1957年1月17日竣工验收移交。虽然竣工时只有主体,毛墙毛地,没有门窗,但137天就修建起一座办公大楼,在当时,这样的速度仍算十分惊人。当时的《工程局办公楼设计说明书》显示,工程局办公楼修建于当时的会兴镇。工体规划中,办公楼正面为会兴镇的市政中心广场,是所在建筑群的主要建筑。最初的使用要求指出,按工程局全体职工1200人在此建筑物内办公。全部办公面积的1/7到1/6为首长和专家办公室,其余为一般办公室,除在上层设置一间能容纳100人左右使用的大会议室外,适当配置一般会议室。办公楼的建筑规格为混合结构两翼三层、中间为四层的建筑,并附人防地下室。

“当时,办公楼是由黄河三门峡工程局的房建分局组织施工建设。由于工程局办公楼是‘平地起家’,生产坏境艰苦,施工人员连住的地方都没有。于是施工人员就先盖好窝棚,就是以竹竿当房梁铺上油毛毡的那种,解决休息问题。”王文彬感慨道,“当时办公楼的后面搭了一个大草席棚子,相当于商业部门,给工作、生产人员供应各种生活用品,满足生活需求。后来才在黄河路上慢慢盖起平房。”

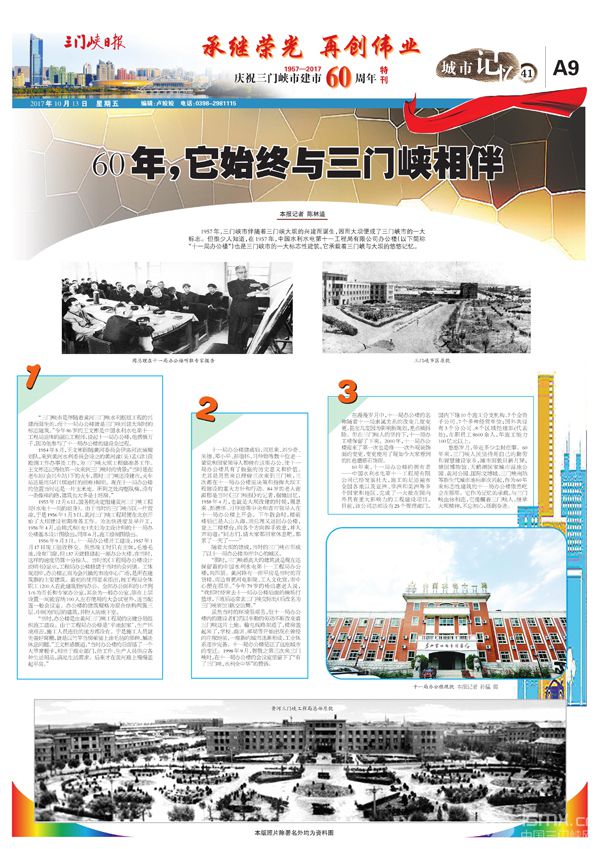

十一局办公楼建成后,周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、彭德怀、习仲勋等数十位老一辈党和国家领导人都曾在这里办公,使十一局办公楼具有了极强的历史意义和价值。尤其是周恩来总理曾三次来到三门峡,三次都在十一局办公楼里决策和指挥大坝工程建设的重大方针和行动。84岁的老人谢淑郁是当时《三门峡报》的记者,据她回忆,1958年4月,也就是大坝改建的时候,周恩来、彭德怀、习仲勋等中央和省市领导人在十一局办公楼上开会。下午散会时,楼前楼后已是人山人海,周总理又返回办公楼,登上二楼楼台,向各个方向挥手致意,并大声劝道:“同志们,请大家都回家休息吧,都累了一天了……”

随着大坝的建成,当时的三门峡市形成了以十一局办公楼为市中心的城区。

“那时,三门峡最高大的建筑就是现在还保留着的中国水利水电第十一工程局办公楼,共四层。黄河路有一排平房是当时的百货楼,周边有黄河电影院、工人文化宫,市中心便在那里。”今年79岁的杨尚惠老人说,“我那时经常去十一局办公楼后面的操场打篮球,下班后还常去三门峡交际处(后改名为三门峡宾馆)跳交谊舞。”

虽然当时的环境很艰苦,但十一局办公楼内的建设者们仍以辛勤的劳动不断改变着三门峡这片土地。输电线路架通了,楼房盖起来了,学校、商店、邮局等开始出现在曾经的庄稼地里,一座新的城市逐渐形成,工业体系逐步完备。十一局办公楼见证了这座城市的变迁。1998年9月,贺敬之第三次来三门峡时,在十一局办公楼的会议室里留下了“有了三门峡,水利全中华”的赞语。

在漫漫岁月中,十一局办公楼的名称随着十一局隶属关系的改变几度变更,甚至几度因为影响新规划,差点被拆除。但在三门峡人的坚持下,十一局办工楼保留了下来。2000年,十一局办公楼迎来了第一次也是唯一一次外观装饰面的变更,变更使用了现如今大家看到的红色蘑菇石饰面。

60年来,十一局办公楼的拥有者——中国水利水电第十一工程局有限公司已经发展壮大,施工的足迹遍布全国各地以及亚洲、非洲和美洲等多个国家和地区,完成了一大批在国内外具有重大影响力的工程建设项目。目前,该公司总部设有25个管理部门,国内下辖10个施工分支机构、7个全资子公司、7个多种经营单位;国外共设有3个分公司、8个区域经理部(代表处),在职员工8600余人,年施工能力100亿元以上。

本版照片除署名外均为资料图 悠悠岁月,带走多少尘封往事。60年来,三门峡人民坚持用自己的勤劳和智慧建设家乡,城市面貌日新月异,虢国博物馆、天鹅湖国家城市湿地公园、黄河公园、国际文博城、三门峡南站等新生代城市地标渐次兴起,作为60年来标志性建筑的十一局办公楼依然屹立在那里。它作为记忆的承载,与三门峡血脉相连,它提醒着三门峡人,继承大坝精神,不忘初心,砥砺奋进。

责编:徐伟

( 编辑:徐伟 ) |

60年,它始终与三门峡相伴

来源: 发布日期:2017-10-13 打印

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号