| 编者按:美,是一场久久为功的修行。当太行山脊挑起苍茫云气,伏牛山麓铺展翡翠屏风,黄河血脉奔涌生态清流,中原大地的呼吸便有了新的韵律。河南在绿水青山间书写生态答卷,也在城市与乡村的细腻间隙中勾勒生活理想。“美丽河南”系列报道由河南省生态环境厅与央广网河南分网联合策划,用生态为笔,描绘时代之美,诉说人与自然共生共荣的真实韵律,记录一省治理中的生态温度。

央广网南阳5月22日消息(记者 张羲轮)天气入夏,河南省南阳市宝天曼国家级自然保护区内依然凉风习习,参天古木间,偶见松鼠跃过枝头,空气中浮动着草木的清香。在国际生物多样性日到来之际,记者走进伏牛山,走进这片北亚热带向暖温带过渡的原始森林,探寻这里万物共生的生态密码。

监测更智慧,物种在归来 在宝天曼,红外相机、气象水文监测站等设备隐匿于林间。“我们的监测手段越来越智慧化。”南阳市内乡县宝天曼管理局科研监测中心主任刘晓静指着设备介绍。2009年硕士毕业后来此工作的她,亲历了保护区从“人巡”到“云控”的蜕变:在线监测逐步替代人工记录,远端数据实时传输,连续15年的监测网络已覆盖森林的每个角落。 数据印证着生态的复苏。刘晓静翻开记录本:“我刚来时,保护区高等维管植物有2900多种,如今增加到3200多种;动物物种从359种增至442种。”她举例道,近期不仅捕捉到“鸟中大熊猫”黑鹳的踪迹,还新发现了美丽独蒜兰、直立山珊瑚等珍稀物种,科研团队为此雀跃不已。 变化的背后,是保护理念的深化。“过去许多景区争相开发索道、玻璃栈道,但宝天曼始终‘守旧’。”刘晓静感慨道。作为河南省首个自然保护区,这里严格执行生态旅游规划,任何设施建设必须通过严苛环评。如今,密林深处几乎只能看到木栈道蜿蜒向前。“我们作为河南省第一个自然保护区,从上到下高度重视,再加上基层一线的共同努力,生物物种不断增加,生物多样性日益丰富。”她说。

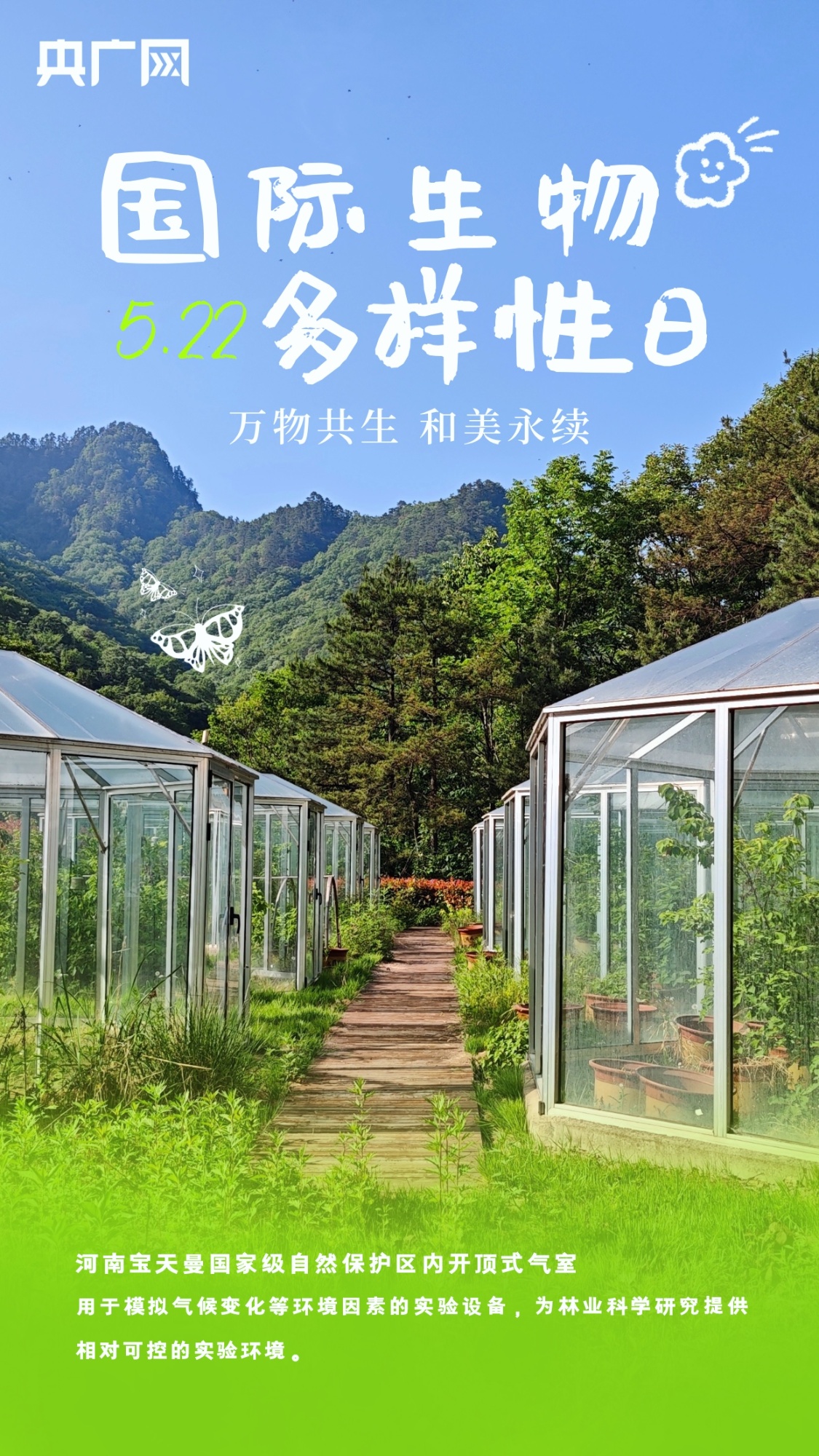

保护区内,木栈道蜿蜒向前(央广网记者 张羲轮 摄) 研究前沿,指向“双碳”目标 在宝天曼国家林业和草原局河南宝天曼森林生态系统定位研究站,中国林业科学研究院副研究员聂秀青正俯身查看土壤样本。“我们在探索极端气候下土壤碳的变化,我们的研究就是为了后期有什么人工干预的方法让土壤吸附更多碳。”他解释,森林是巨大的“碳库”,若土壤能吸附更多二氧化碳,大气中的碳含量就少了。 聂秀青及团队多年来在此开展观测研究,他在采访中提到:“混交林或许比单一树种具有更强的固碳潜力。”侧面说明保持生物多样性对减缓全球变暖具有积极意义。

宝天曼内的气象观测站(央广网记者 张羲轮 摄) 近年来,该站积累的水文、土壤和生物数据,已成为全球气候变化研究的重要样本,曾吸引多位院士前来进行科学观测。如今,这座“没有围墙的实验室”正吸引越来越多科研人员走进这片区域,探索这片森林。 巡护千里,智慧守护生态安全 “保护区由1大6小共7个板块组成,沿保护区周边绕行一圈要1500公里。”南阳市内乡县宝天曼管理局党委书记陈良甫摊开地图介绍。9304公顷的原始森林,有70名护林员日夜巡守。 科技成为破题关键。陈良甫带记者走进监控中心,大屏幕上显示了保护区内的监控,包含普通相机和红外相机。“过去靠脚力,现在靠算力。”他说。 近年来,宝天曼持续推进“科技创新、智慧林业”建设,打出一套“科技组合拳”:重点部署物候监测、设备自动化监测、地样带监测、专项监测、红外相机监测和疫源疫病监测等“六大监测体系”;同时建成资源监控系统、数字地理系统、动物监测系统、植物数据库、野外巡护和三维地理信息等“六大管理系统”,为精准保护提供数据支撑。

南阳市内乡县宝天曼管理局监控大屏(央广网发 周子硕 摄) 保护区内动植物资源丰富、珍稀物种众多,原始森林生态系统的组成、结构、功能及生物多样性,孕育了大自然的水库、氧库和碳库,构建起南水北调水源涵养区。 为了提升生态系统的原始性、安全性和完整性,管理局探索智慧化建设路径。例如,对锐齿槲栎、三桠乌药等12种植物进行涵养水源能力监测,定量分析其涵养效能,为周边地区选择生态修复植物提供科学依据;同时,在水体断面安装水质在线监测设备,24小时不断监测评估,确保区内无污染输入,保持一类饮用水标准。 夕阳西下,采访团沿科普廊道返程。廊道两侧,新挂牌的植物标识在风中轻晃。远处,护林员隐入林海,成为青山翠谷间跃动的生态守护印记。 ( 编辑:tln ) |

美丽河南丨国际生物多样性日探寻万物共生的伏牛山密码

来源: 发布日期:2025-05-22 打印

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号