雄伟的黄河三门峡大坝 在中华大地上蜿蜒流淌了5000多公里的黄河,从青藏高原的巴颜喀拉山脉出发,一路奔流,一泻千里,穿越黄土高原,在豫晋陕三省交界处曲折向东,流经三门峡时陡然平静下来。几千年来,在母亲河的无私哺育下,居住在黄河岸边的三门峡人勤劳勇敢、自强不息;黄河文化也在三门峡生根发芽,影响愈深;这里的黄河儿女以深沉厚重的黄河文化为骄傲,不断用自己的辛勤和智慧书写着黄河文化新的篇章。

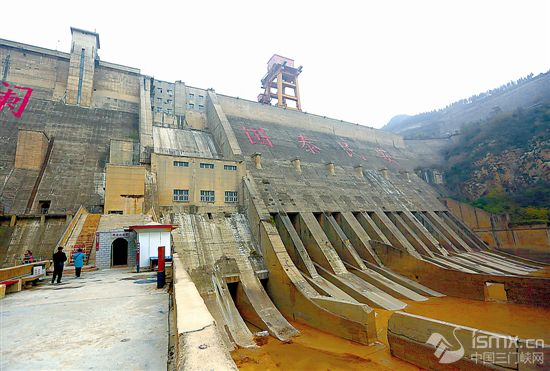

因黄河而生,因大坝而兴。说起三门峡,人们会立即想到黄河三门峡大坝。这座被誉为“万里黄河第一坝”的工程是我国在黄河干流兴建的第一座大型水利枢纽工程,它的建成不仅结束了黄河三年两决口的局面,也让两岸人民更加安居乐业。而让许多游客心心念念的三门峡大坝风景区,正是依托三门峡大坝而建成的风景名胜与人造景观相结合的水库观光游憩类景区。

“震撼!真是太震撼了!此前一直听说三门峡大坝,我的脑海中也曾设想过它的模样。没想到真正看到时,还是被眼前的景象所触动,一时竟想不起更好的词来形容它。”11月29日上午,在三门峡大坝风景区,来自湖南的游客崔新军难掩兴奋。像崔新军一样,许多初次来到三门峡大坝的游客都表示,大坝的高大雄伟和黄河的波澜壮阔同时呈现在眼前,让人既惊叹于自然的包容博大,又深深折服于人类的勇气和智慧。

每年的10月至次年的5月,黄河三门峡水库碧水连天、清波粼粼,乘坐游船,可徜徉于碧水蓝天之间,尽情欣赏“清水黄河”“船行柳梢”的自然奇观;到了夏季,黄河则恢复了跌宕起伏的景象。这里成为黄河流域唯一一处在一年当中既能看到清水黄河,又能看到浑水黄河的河段。

在黄河岸边的这片崤函大地上,以砥柱精神为代表的独特黄河文化举世瞩目。相传在4000多年前,为了疏浚黄河河道,大禹用神斧将阻水的大山劈出人门、神门、鬼门三道峡谷,滔滔大河得以东流而去,三门峡也因此得名。每到汛期,黄河水从上游倾泻而下,在三道河门里横冲直撞,其下游不远处的一块巨型礁石却能岿然不动,河水经过巨石后变得温顺,河面开阔平静,此石被后人称为中流砥柱,砥柱精神也成为中华民族不屈不挠的精神象征。

作为三门峡独有的文化标志,见证了黄河两岸无数次兴衰变迁的“中流砥柱”巨石以及兴建于上个世纪50年代的“年轻”的三门峡大坝,同样正在作为三门峡黄河文化的详实“注脚”,默默地向来自海内外的游客和学者诉说着这座城市和这条河流之间的深情厚谊。

在三门峡经济开发区黄河广场,也伫立着一座非常特殊的文化符号——“黄河截流石”,作为当年建设三门峡大坝的纪念物,这块四面体三角形混凝土块数十年来一直向来往的游客述说着那段气吞山河的建造历史。

地处黄河岸边,三门峡的古渡口也颇负盛名。位于三门峡黄河公园东的茅津渡口(又称会兴渡)是黄河上有名的渡口,与风陵渡、大禹渡并称黄河三大古渡。“三山一鼓楼,水在城上走,宝塔镇中州,甘棠千古流,久阳金沙照日落,茅津夜渡架飞舟。”茅津渡景色优美,“茅津夜渡”曾是著名的陕州八景之一。史料记载,茅津渡在春秋战国时已形成,是兵家必争之地。此外,茅津渡在历史上还曾是豫西、晋南物资交流的“黄金通道”,这里船只繁忙,喊着号子的船工是当时黄河上一道独特的风景。2007年,三门峡黄河船工号子被评为河南省第一批非物质文化遗产。

“仰临砥柱,北望龙门,茫茫禹迹,浩浩长春。”“鬼斧神工天作险,人工民斧险为夷;三门峡上英雄汉,动地惊天大史诗。”“望三门,三门开,黄河之水天上来!神门险,鬼门窄,人门以上百丈崖……”历史上,无数文人墨客在三门峡留下了歌咏黄河的诗篇,为这座城市增添了浓浓的人文气息。

……

近年来,围绕黄河文化,三门峡人以开放的思维进行了一系列的保护开发。其中,围绕位于黄河岸边的召公岛进行的旅游开发,就成功将历史人文与现代旅游很好融接在了一起。召公岛原名虢山岛,位于三门峡天鹅湖国家城市湿地公园内。历史上,沿黄河漂到这里的河上公在此研究《道德经》,汉文帝曾专门向他请教。2007年,虢山岛作为湿地公园的重要组成部分开始规划建设;2009年4月,岛上建成以牡丹为主要特色的园林景区;2011年4月,为纪念河上公,虢山岛最高处建成了25.6米高的地标性仿唐建筑迎祥阁;2012年5月,虢山岛正式被命名为召公岛。经过合理规划建设,如今,每年牡丹盛开的季节,召公岛上人潮涌动、花开烂漫,游客到此既能观览黄河,又能在游玩赏花的同时聆听周召二公和《道德经》等关于三门峡的历史故事,在丰富游览体验的同时,也对三门峡深厚的历史人文底蕴有更好的了解。

在深入挖掘三门峡黄河文化的同时,也有越来越多的三门峡人参与到了对黄河文化的保护中。近年来,许多文化工作者辗转多处寻觅、搜集了大量有关三门峡黄河船工号子的材料,包括唱词、曲调,还制作了老船工的演唱及访谈音像资料。作为三门峡黄河文化的一个组成部分,在豫西地区黄河岸边传唱了上千年的“黄河船工号子”,正在得到越来越多的保护和传承。

时至今日,三门峡黄河岸边的茅津渡、太阳渡等几个渡口的交通运输作用虽然已经减弱,但仍然景色如画。许多学者认为,如果能将这些兼具文化资源和自然风景的古渡口进行合理开发利用,将对增加城市人文内涵、提高城市品位大有裨益。

正是由于黄河文化的深沉博大,三门峡人也对发展黄河旅游事业有了无比的信心。近年来,三门峡人依托黄河和黄河文化,成功举办了数届黄河文化旅游节,其中“横渡母亲河”“千人黄河大合唱”等活动得到了海内外专家、游客的广泛赞誉。黄河文化与现代旅游成功结合的例子,为我们创造了更多的可能性,也让我们产生了新的期许。

我们期待未来有更多的三门峡黄河文化被发掘,让黄河三门峡成为在全国、全世界叫得响的城市名片。

记者感言

黄河文化体现着中华民族不屈不挠、激昂奋进的精神,记录着中华文明五千年发展的印迹,对我们民族的历史、现在以及未来都具有深远的影响。三门峡人生长在黄河的摇篮里,世世代代感受着黄河文化的浸润,这对每一位三门峡人来说,都是一种幸运。

黄河文化也蕴含着巨大的文化和旅游价值,与我们生活的这座城市血脉相连。近年来,随着三门峡城市整体形象的不断提升,“黄河三门峡,美丽天鹅城”的知名度和美誉度日益提高,越来越多的人对三门峡——黄河岸边的这颗耀眼的“明珠”投来了欣羡的目光。也正因为如此,我们在对黄河文化进行挖掘、理解和运用时,更加需要考虑它的科学性、可持续性,同时要重视对黄河文化的保护,激发更多后人了解黄河、热爱黄河、保护黄河。

通过历届黄河文化旅游节的成功举办,我们已经迈开了新时期开发黄河旅游资源的步子。未来,如何在全面理解黄河文化的基础上,进一步加大对黄河文化的创新利用力度,将是摆在我们面前的一个长期课题。

作为新时代的黄河儿女,我们有义务将黄河文化传承好、发扬好。在我们的共同努力下,古老而年轻的黄河文化必将焕发出全新的光彩!

赏更多美景请扫二维码 ( 编辑:yll ) |

黄河明珠 熠熠生辉

来源: 发布日期:2016-12-02 打印

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号