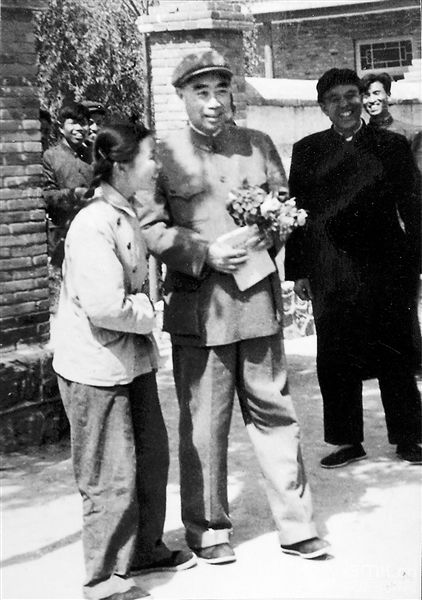

1957年,我们从军委通信工程学院调派的48名女兵,在美丽的大连经过4年的艰苦学习全部通过了国家考试。据说,48位女兵将分到通信部队及各大院校,只待国防部命令一到,就整装出发。一天,校首长在大会上宣布国务院的命令:“我校五连四排、五排集体转业,参加黄河三门峡水利枢纽建设。”接着,还讲到参加建设的伟大意义:“把黄河的事情办好是把母亲河改患为利,根除黄河泛滥,是为黄河两岸人民造福的大事。现在正从全国调集精兵强将会集到三门峡,开展一场驯服黄河、截流、筑坝、发电的大会战。这是国家的重点工程,工期5年。这一伟大工程是由苏联列宁格勒设计院帮助设计的,大量的图文,急需俄语翻译。苏联专家与我国的工程技术人员协作,需要你们去作桥梁。” 出乎意料的命令让女兵们都蒙了,但军人以服从命令为天职,每个人还是表态服从分配。 女兵们从十四五岁就参加中国人民解放军,部队是我们树立革命人生观的摇篮,是我们的家。现在,一想到要离开,哪能不留恋?夜晚,宿舍里,熄灯号前就格外安静,我们在各自的铺上说服自己。熄灯号响了,夜更静了。女兵们在心里各自为战——有的在想:参军抗美援朝,保国的愿望实现了,现在要建设国家,该去!有的在想:黄水祸害人民,驯服黄河迫在眉睫,这是为人民服务,眼前的实际战斗,应马上出发!有的在想:祖国现代化建设急需电力,去修水电站,该急往! 在部队锻炼多年的女兵们战胜了自我,坚定了执行命令的决心和信心。不过,对部队的恋,对军营的情,还是让我们难以割舍。宿舍里,邻床似有轻微的辗转反侧;上床不时传来低微的长嘘;好像有人鼻塞,流下无声的眼泪。 1957年3月8日,女兵们精神抖擞地背着背包,拎着行囊,列队登上火车,挥手向送行的首长、战友们告别。 在北京转车时,黄河三门峡工程局来接的同志建议:在京买些衣服,老穿军服与专家打交道不便。于是,姑娘们就三五成群地到服装店用转业费买了各自喜欢的“工作礼服”。工程局来京出差的翻译同志热情地帮助我们转上到三门峡的列车,并带了许多新的俄文资料。 我们在会兴火车站(现东风市场货站)下车时,天色已晚,来接我们的是三辆解放卡车。不久,车在一片平房前停下,我们被安排到二排工棚里住。工棚里早摆好了一张张铁床(这比我们当年入伍时的大通铺好多了!),我们按班“入座”,放下行囊、背包,就有人领我们去工程局大楼后面的食堂吃晚饭。食堂里,大约有20个窗口 ,北边是个大舞台(这也是工程局的大礼堂)。在几张方桌上,已备上菜肴和白馒头,当班的炊事员很热情地招待我们。回到宿舍,铺床漱洗,倒头就睡。次日清晨,我们才环视住处的一切:这片工棚,在工程局大楼的南边(今湖滨广场),其间有一块较大空地,还堆着一些建筑沙石,一条黄河路直通火车站,向东看,路两边正在盖着八座职工住宅楼。楼群南北是两大片土坯房,先来的职工及家属住在这里。后来知道,当时职工的生活中心在会兴镇,医院在大安。在新城(现湖滨城区)看病得走一二里地到会兴乘工程局的班车,翻过高庙山才到大安职工医院。 到新城的第二天,我们与专家工作室的领导及先到的翻译们见面。专家工作室在工程局大楼的东头三层,四五间大办公室里。工作室的领导介绍了工作任务,并说专家工作室将调集100名翻译,下设施工组、机电组、混凝土组、测量地质组、口译组。之后,宣布分到各组的名单,组长由老翻译担任。而我们的任务是尽快熟悉业务,边干边学。当时我被分到施工组,组长是张占元。张占元热情、平易近人,他向我们推荐许多施工方面的书籍,还请有经验的工程师和技术员来给我们讲课,我们有什么问题都向他讨教。很快,我们组团结一致,努力学习,向新任务发起冲锋。组里发下老翻译编印的、俄译中的《施工小手册》,16开本,油印本,近一寸厚。我粗略地数过,要在一个月里背下、记住这些词汇、词组,平均一天得记约100个。隔行如隔山啊!虽然大多数的俄文是认识的,但在工程中的意思与在军事方面还是不太相同。没办法,只有下苦功夫记,这样才能在翻译过程中少翻字典,少花时间。当然,其他战友也碰到我这样的问题。于是,我们不约而同地夜记晓读。 每天清晨,我们跑步后,在大楼前的小树林旁,一遍又一遍地读那本《施工小手册》,记不住,绝不罢休。上班时,翻译图纸得到又一次实践和巩固。晚上,周一到周五大多是学习时间:有时听技术课,有时开会座谈翻译中的问题,有时自学或向人讨教。每天读书、听课使我们的翻译质量和速度逐日提高。那时,我们这些新上岗的翻译差不多不到晚上十一二点,是不会回宿舍的。好在那时,我们年轻、有劲儿、目标明确。我们憋足劲儿在干中学,在学中干,相信“无论什么苦、什么难,只要坚持学、坚持练都能过去”。我们就这样在老同志的帮助下,几个月后,脱颖而出几名口译者。张元特、高云珠、李惠芬、王慧珍等同志,到口译组随老翻译跟专家到工地现场工作。大多数转业女兵也已经能较顺利地把设计图文译成中文,供工程局技术部门使用。当时,组长拿到我们的译文时说:“你们真行!”这话,就像在连队受到嘉奖一样,激励我们更上一层楼。 不久,工程局党委向局直知识分子发出“到工地去”的号召。专家工作室的同志们争着报名到生产第一线。我和另外9名转业女兵被批准到工地,人称“普工十大姐”。我们集中住在大安东坡,参加过“大闹龙宫”之战。每天从大安乘火车到史家滩(大坝工地所在地),车一停,直趋“龙宫”,十八道拐是大家常走的捷径。我们扛走大石头,挖出淤积在河底的砂石,一筐筐抬走,还用水冲尽洞底的余砂。一切为了打好大坝的基础,出大力,流大汗。感谢部队给我们强健的身体,顽强的意志,终于经受了各种挑战。之后,我们又被分到局下属的分局。那时,章宝芬、张新生等同志分到开挖分局,坝头钢桥北头的修配厂,为开挖队先锋,和工人一样三班倒,风雨无阻。丁隆光、陈桂云、刘文姬等同志到二分局浇筑班当打旗工,三班倒指挥,将混凝土川流不息地输送到大卡车上,然后直奔浇筑仓位。很幸运的是,丁隆光、陈桂云在现场值班时,还见到我们敬爱的周总理一行首长。傅正容等同志被分到大安机电分局。也有一些转业女兵被分到新城的企业分局、预制厂车间当工人。随着工作需要,先后从专家办公室抽调一些同志到别的部门工作,其中我们转业女兵也不少。卫克华到局办公室秘书科任职,1958年4月,她在史家滩代表同志们向周总理献花。我们中品学兼优的共产党员胡凤娟被抽调到局审干办公室。调到局团委做青年工作的转业女兵,先后有我、伍文均、陈东明。1958年,出席局直团代会的代表中,有转业女兵陈爱珍、张莉玉、党爱如和我。 党培养出来的女兵,就是一块砖,哪里需要哪里搬。个个响应号召,人人服从命令,尽心尽力做好工作。 1960年,苏联专家撤走,专家办公室大调整。外调内化,一些留在三门峡的翻译成了工程局子弟中学外语教研组的老师。我也是其中一个留在三门峡的女兵。 “转建心不变,埋头做工作。桃园育桃李,教人是兴国。甘心三尺台,树人不懒惰。为民富国强,白发也快乐。” 这是丁隆光同志《夕阳心语》中的几句话。这些话表达了留三门峡女兵、退休教师们的心声。我们就是三门峡水电站建设中的一块砖,一颗螺丝钉。 (作者系原中国水电十一工程局子弟中学退休教师) ( 编辑:cl ) |

四十八个女兵与三门峡大坝的故事

来源: 发布日期:2017-03-02 打印

- 上一条:这份报纸值得收藏

- 下一条:青龙涧河景观带改造提升项目一期工程进展顺利

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号