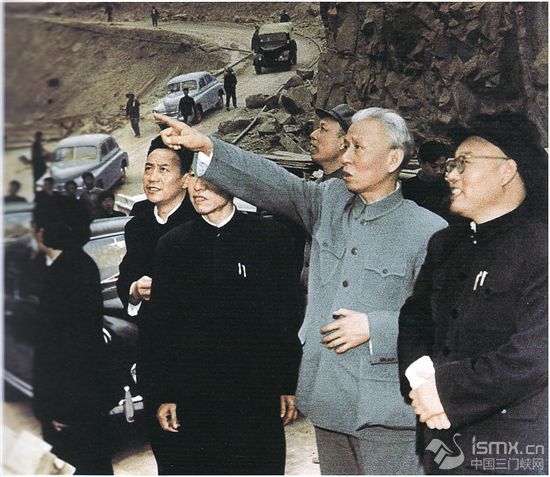

1958年4月,周恩来视察黄河三门峡水利枢纽工程时与工人亲切握手。  1960年4月,刘少奇(右二)实地指导三门峡大坝建设。

1961年3月,朱德(右二)视察黄河三门峡水利枢纽。

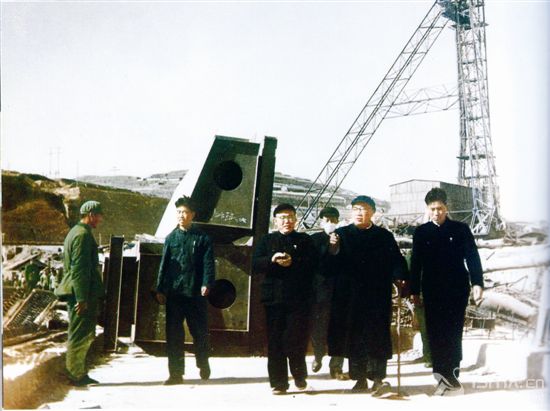

1961年3月,邓小平视察黄河三门峡工程。

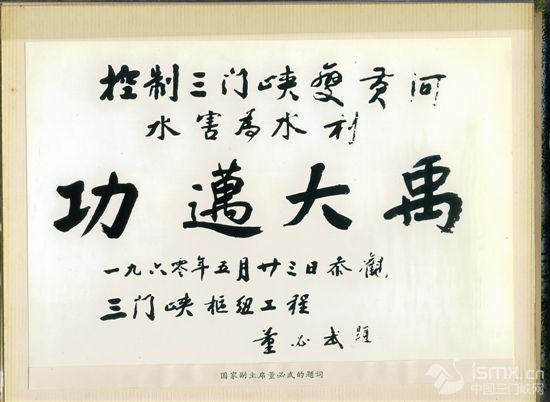

1960年5月,董必武为三门峡大坝题词。

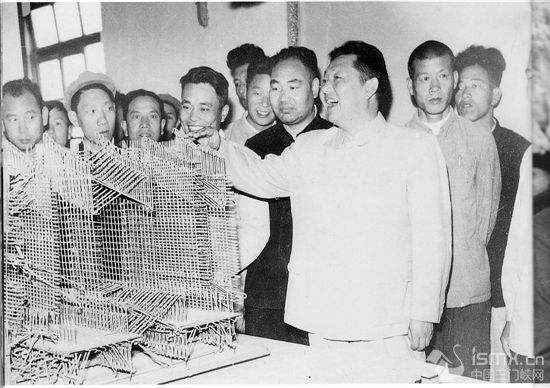

1959年6月,习仲勋视察黄河三门峡工程。

60年斗转星移,60年沧桑巨变。从一座豫西边陲小城,成为今日璀璨的“黄河明珠”,三门峡这座城市的蓬勃发展,离不开老一辈党和国家领导人的指导和关怀,更凝聚着他们的心血。这片土地上,曾留下许多国家领导人的光辉足迹,他们一张张和蔼的面容,一句句亲切的问候,一份份殷切的期望,镌刻在每一个三门峡人的心间,成为这座城市最温暖、最令人振奋的记忆……

“一代伟人毛泽东虽然没有亲自涉足三门峡,但他对三门峡倾注的深情、耗费的精力,是历史上任何政治家都无法相比的。”85岁的陕县党史办原主任刘全生在文章《毛泽东与三门峡》中这样写道。如他所言,新中国成立后,毛主席特别关心治黄事业,第一次出巡就是视察黄河。1952年10月,毛主席来到豫东地区,询问了治理黄河和建设三门峡水利工程的设想,嘱咐河南省委的同志“要把黄河的事情办好”。当谈到三门峡水利工程时,毛主席说:“这个大水库修起来,把几千年以来的水患解决了,还能灌溉平原的农田几千万亩,发电100万千瓦,通行轮船也有了条件,是可以研究的。”

在毛主席的直接关怀下,新中国成立后在黄河上建设的第一个大型水利工程——黄河三门峡水利枢纽工程的计划,于1955年在全国人大一届二次会议上一致通过。工程开工前,毛主席耗费巨大精力对治黄进行调查研究,对黄河三门峡水利枢纽工程的情况一次又一次详细询问。1957年4月13日,这座被誉为“万里黄河第一坝”的工程正式开工,三门峡这座城市应运而生。

在工程建设过程中,周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、陈云、董必武、彭德怀、李先念、习仲勋等数十位老一辈党和国家领导人亲临现场视察指导。尤其是周恩来总理,曾三次来到三门峡,决策和指挥工程建设的重大方针和行动。

1958年4月21日,周总理第一次踏上热火朝天、炮声轰隆的大坝建设工地。工人们听说总理来了,激动地拥上前去向总理问好。总理不时地和大家握手,询问大家的工作、生活情况,勉励大家努力学习科学技术和文化知识,为建设三门峡作贡献。视察完工地后,周总理顾不得休息,亲自召集专家开会,经过学习讨论,数天后写出了两万字的总结报告。他以历史为事实、科学为依据,满怀豪情地展望了三门峡大坝和黄河流域的未来。

1959年10月12日,周总理再次来到三门峡视察,研究解决拦洪、发电问题。他跨上施工栈桥,坐进起重机驾驶室,登上还在浇筑的大坝坝体,穿过大坝廊道,详细了解施工情况,并向工人们亲切问好。离开三门峡时,由于过度操劳,总理的脸色有些苍白,但他仍坚持站在火车车厢门口,向欢送的人群频频挥手。总理的关怀温暖着大坝建设者的心,工人们不畏艰苦,热血沸腾,干得分外有劲,生产纪录日日刷新,生产效率大大提高。1960年年底,三门峡大坝基本建成。

1961年10月8日,周总理陪同尼泊尔国王马亨德拉等人来三门峡参观大坝,对工程建设予以肯定。随后的几年,虽没能再次来到三门峡,但他始终心系工程,多次提出改建意见,使建设者们有了更明确的方向。1975年,周总理病重住院,他还向前往探视的同志询问三门峡大坝改建后的情况。在总理的亲切关怀下,大坝全面建成后,日益发挥着防洪、防凌、灌溉、供水等综合效益,造福后人。

大坝建设过程中,刘少奇主席也曾亲临视察。“激动啊!第一次见到刘主席,激动得手掌都拍疼了。”今年86岁的季文选是江苏淮安人,1957年为响应国家号召,来三门峡支援大坝建设,成为当时《三门峡工程报》的记者。1960年4月23日,季文选有幸采访了刘少奇主席到三门峡大坝视察的情形。他回忆说,当时刘少奇主席来到大坝,戴着一个柳树条做成的安全帽,在技术工人的陪同下,详细询问了一些和工程有关的问题。视察结束后,刘少奇主席把安全帽还给了一名工人,那名工人拿着安全帽兴高采烈地对大家说:“我有了这顶安全帽,就像刘主席经常在我身边一样。”随后,刘少奇主席又慰问了工地上的专家和工人,鼓励大家要鼓足干劲,把三门峡大坝建设好。季文选说:“几十年过去了,当时的情景仍然历历在目,主席的谆谆教导始终萦绕在我心头,成为我日后扎根三门峡,为这座城市建设持续努力奋斗的原因和动力。”

在周恩来总理第一次视察三门峡大坝时,时任国务院秘书长的习仲勋陪同来到三门峡。其间,习仲勋深入基层和群众认真调查研究,对三门峡大坝建设提出了许多意见和建议,他还强调修三门峡大坝不只是为了防洪,而是为了综合利用。一年后,1959年6月5日,时任国务院副总理的习仲勋再次来到三门峡,继续深入工程一线和厂矿、农村调查研究,对三门峡经济社会发展给予深情关怀和科学指导。6月7日,他写信给周总理,专门对大坝工程建设质量以及大坝竣工后三门峡的城市建设和发展提出中肯意见。他在信中写道:“三门峡水利工程在明年基本完工后,市区工业如何布局,水陆交通如何安排,特别是水运系统如何建立,以后港口的修建,后者早施工比拦洪后再施工,要方便得多,便宜得多。还有几万职工人员下一步如何转移的问题,都应早准备,迟一月两月就是很大浪费。这一支有现代装备的又经过严格锻炼的工程队伍,太宝贵了,国家应该把它用在必要攻取的重点方面。这些问题,都应该在今年内拟出规划,建议中央指定专门机关全面考虑,早比迟好。”

习仲勋在信中表示:“三门峡工程数量不成问题,质量也不坏,但今天的中心问题还是讲求质量,这是千年大计,必须保证质量是中国第一,甚至是世界第一,我反复和他们谈到了这一点。”(《习仲勋文集》,中共中央党史研究室编,中共党史出版社2013年10月出版。)

时光的洪流滚滚向前。在改革开放新时期,党和国家领导人对三门峡更是倍加关怀,对这里的发展、建设给予热情指导,对三门峡实现经济腾飞寄予厚望。

1985年10月23日至24日,时任中共中央总书记胡耀邦来到当时的灵宝县视察,并题词“发展苹果和大枣,家家富裕生活好”,而后又为卢氏县题词“在五百万亩土地上做文章,到千家万户中抓落实”。

1989年3月《陕县大营村志》出版前,时任全国人大常委会副委员长的习仲勋为该书题写书名。

1993年9月8日,时任中共中央总书记江泽民为即将竣工的三门峡黄河公路大桥题写桥名。

l999年6月19日,江泽民、温家宝等领导人亲临三门峡大坝、灵宝函谷关视察。

……

三门峡60年的发展,凝结了几代党和国家领导人的深情关怀。他们的一言一语宛如丰碑,永远树立在三门峡人民心中,成为一份宝贵的精神动力,激励着一代又一代三门峡人奋勇拼搏、砥砺前行。

本组图片均为资料图

( 编辑:ljx ) |

心中的丰碑 永恒的记忆

来源: 发布日期:2017-03-07 打印

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号