| 编者按60年前的4月13日,黄河三门峡水利枢纽工程正式开工建设。从建市那天起,三门峡这座城市便与大坝建设紧密相连;城市的命名,更是承载着广大工程建设者的心愿。1957年6月29日《人民日报》刊发的《命名的传说》一文,记载了三门峡市诞生期间的那段珍贵历史,今日特予刊登,以飨读者。

新造的房子出现的时候,工地上才有了第一个邮局。邮局的办事员——唯一的一个邮递员,却否认这种说法。依照他的见解,应该这样说:“造房子这是后来的事,搭第一个帐篷的时候,也不……”他摇了摇头,有些气恼地接着说,“工地上出现第一个工人的时候,我就来了。”

的确像他说的。那时,他是一个邮递员,每天不早不晚,一敲响吃饭钟,就看见他推着车子来了。

车子是绿色的,非常显眼;绿色的邮包,更加吸引人的眼睛。他从邮包里掏出了信件。信件上写着这个人的名字,或那个人的名字。对于任何名字,都是亲爱的称呼。再说,三门峡这个地名,从在“文告”中出现以后,没有人不知道了,但是寄信人还是不能马上就在地图上找到它。因此,这三个字写起来总是有些生疏。奇怪的是,当它已经写在信封上的时候,每个寄信人又像是立刻听见了滚滚流去的黄河的声音。

黄河的声音,这时真的在邮递员的背后响起来。因为他面对工地食堂站着,他从我们刚才看见的邮包内,拿出了邮票、明信片、汇款单、保价信封……工人立刻围上来,他们把通向全国的各种心愿,集中在邮递员身上。感情的洪流淹没了邮递员,甚至连背后黄河奔流的声音也听不见了。

有一天换了一个新邮递员。这时有人问道:“那一个邮递员呢?”接着在心里回想头一个邮递员是什么样子,很多人想不出来。只知道那一个走了,这一个来了。

那一个走了——他调到新成立的史家滩邮局去了。邮局不大,可以说是最小的一个邮局。因为它只有一个办事员,它在新造的竹材土坯的房子里,也仅有一间小小的门面。一只绿色邮箱挂起来,就算开始营业了。午饭后,晚饭后,尤其在休息日,在它的门口常常排起队伍。工地上爆破声一天比一天频繁起来,排起的队伍也一天比一天长起来。

邮局的门显得低矮,每个人走进去,只见一只木架子上高高地堆着包裹。有大的,有小的,仿佛永远取不完。柜台是用土坯砌起来的,上面搁着一块木板。不知为什么柜台要砌得那么高,因此柜台里的那张桌子,就显得十分低了。走进来的人,只能看见办事员的一撮头发。办事员低着头,一只手不停地写着,另一只手满足着每个人的要求。好像没有人端详过他的面孔。事实上他也没有时间去看走进来的每一个人。只是当他下班之后,从那只椅子上伸起酸懒的腰杆之后,才对着被浆糊涂得乱七八槽的柜台,出一会神。

却说一个建筑过官厅水库的年轻人,到三门峡来了。这个年轻工人,没有出过远门,过黄河大桥时,才第一次看见黄河。他想象着汛期泛滥的景象:洪水从高出地面的河床上滚下来,淹没了广大的田野。他甚至同时听见了数千数万人民呼救的声音。到了三门峡,眼前的黄河,却是另一个样子。它在高深的壑谷中,夹紧了腰身,扭转着,弯曲着,有时迂缓地前进,有时又急湍地奔流。如同一只披着保护色的土龙,在高原壑谷中潜行。岩石上溅起的浪花,就像它的闪光的眼睛,泄露了它的狂野的本性。

这位年轻工人,站在三门峡陡崖上,下了决心。无疑的,娘娘河的伟迹,更激起了他的骄傲。他那双深黑色的眼睛,长久地凝视着鬼门岛上那只马蹄印。他想,这匹马一定是由右岸高原上飞奔而来,它的蹄子落在鬼门岛上,一纵身跃到左岸去了。它的跨度至少有500米,蹄印的大小和深度,使他想到这是一匹高头大马,骑在马背上的一定是位巨人。但是今天,这位巨人不再是大禹,而是他自己了。

大禹的神力毕竟不能开凿三门,而他却要削平三门岛,在此建筑起一座拦河大坝来。这位年轻工人,早已没有了亲人,只有一位胜似亲人的朋友。他想给他写一封信,他要告诉这位开垦边疆的战友说:你开了一块荒田又一块荒田;我也一样,官厅水库刚刚完成,就到三门峡来了。

但是他没有写。他迟疑着。有天晚上,他在怒吼的风声中,似乎听见了黄河咆哮的声音,接着骤雨一般的敲打钢轨的声音,也响起来了。这是警号。他看见河水塞满了壑谷,“中流砥柱”早已淹没了,“梳妆台”仅仅露着尖顶,鬼门岛和神门岛就像地震中的蜡台一样,摇摇欲坠……忽然他惊醒了,原来是在做梦。他推开房门走了出来,迎面落下一片白晶晶的月光。在他脚下流过的黄河,白天显得如此浑浊可怕,想不到这时它却闪着一层黄铜般的光波。瑰丽可爱的景色,如同一滴甘露进了他的心胸,他感动得落下泪来。

刚才惊悸的心情消失了。他仿佛望见了一片深绿色的湖水,从脚下展开。荡来一阵阵清风,像是微语——这也许就是下游八千万人民在梦中寄来的希望。

这位年轻工人,这才给他的战友写了第一封信。他说他爱黄河,爱三门峡。他又接着说,本来他一直在爱着,但是没有比现在更爱的了。

第二天,这位年轻的水利建设者在邮局门口出现了,想不到遇见一阵小小的争吵。原来前面一个人在查问日期,只听见办事员在柜台后面回答:“你看看邮戳就知道啦!”偏偏邮戳不清楚,几个人查看了一会,还是看不清日期。自然这位年轻的水利建设者也挤在里边,他突然对着柜台嚷道:

“你躲在柜台后面,也挡不住别人提意见啊!”

“有意见可以提,你提吧!”办事员还在忙着,仍然没有露出身子来。

“我的意见,就是大家的意见。”年轻的水利建设者回头望了望长长的行列,然后说道:“我要知道我到什么地方来啦!这里是三门峡,全国都知道这里是三门峡,你的邮戳上偏写上个史家滩干什么?……”

“不,这里是史家滩!”办事员第一次从柜台后面站起来。

这是一句不可辩驳的话,小地名的确叫史家滩,但是为了热爱三门峡,有什么不可推翻的呢?后面的人跟着嚷起来:

“谁说的鬼话?”

“我的亲人只知道我到了三门峡,谁知道什么史家滩?……”

“全国的人,都知道这是三门峡……”

这位年轻的水利建设者,对办事员用手一指说:“你听见没有?我说这里是三门峡,不是史家滩!”

办事员第一次同这些水利建设者见面了。以前他只听见各种不同的口音,向他伸来各种不同的捏着信件的手。现在站在他面前的是一个个趾高气扬的年轻的面孔,仿佛呵一口气,就可吹倒三门岛似的。办事员涨红了脸,讷讷地说:

“意见很好,我要说……这么好的意见为什么不早提呢?”

工人也仿佛第一次看见他。原来这是一个学生模样的人,面孔有些苍白,戴着一副黑框眼镜,小小的鼻尖上冒着汗珠。

不久,所有邮戳上都改成“三门峡”三个字了。这是水利建设者第一次参加三门峡市命名的讨论。

第二次讨论,是在工区公路上进行的。

那时,三门峡准备工程已在进行。在一条新修的公路上。每天走着钻工、测量工、地质人员,还有一些来参观的人,其中也有记者和作家。凡是第一次看到三门峡的人,都怀着激动的心情,在归来的路上,谈论着那座混凝土大坝,那个大水库,还有水库旁边的那座未来的城市。

从邮戳上改成三门峡之后,三门峡工区的招牌也出现了。它包括了建设三门峡工程的几个基地:史家滩、大安和会兴。因为地形的限制,这三个基地相距甚远。工程局从大安迁到会兴,就是为了把主要阵地让给前线战斗部队。有些附属企业也只好在会兴修建起来,所谓未来的城市,就是指的这里。工程局现在的所在地,就是未来城市的中心,因与会兴镇遥遥相对,有人暂时叫它新城。

有三个参观的人,非常关心未来城市的命名。有的主张叫湖滨市,有的主张叫会兴市……他们各持己见,争论得相当厉害。那天刮着大风,一点也没有妨碍他们的讨论。相反地,他们借着这种热情的鼓舞,才好不容易的一步一步地迎风前进。

幻想总是借着自己所爱好的形式表现出来的,因此每个人都偏爱着自己的命名。湖滨市似乎有些占了上风,但是另一个意见也十分固执,始终不肯让步。

这时,一个年轻工人从后面赶来。他听到了他们的讨论,有些感情用事地发言道:“你们说的湖滨市是什么意思?你们刚刚看了三门峡,为什么不直截了当地叫它三门峡市呢?”

他说完就向前走去了,竟像大风对他毫无影响一样,大踏步地走去了。这三个人想看看这个年轻工人的面孔,却被沙子迷住了眼睛,同时,他们背过身来,抵御着风沙,一步也走不动了。

不难想象,这个年轻工人就是向邮局提出意见的那个人。他又一次代表三门峡的水利建设者,发表了自己的意见。

1957年3月26日,国务院发布了设置三门峡市的命令。邮局的办事员第一个接到了这份报纸,他激动地站起来,对着柜台前面那些工人大声喊道:“你们的心愿啊!不,这是大家的心愿,我们的三门峡市成立啦……”

命令中没有提到三门峡命名的由来。既然不能载诸史册,我就把它当作传说记在这里。(原载1957年6月29日《人民日报》)

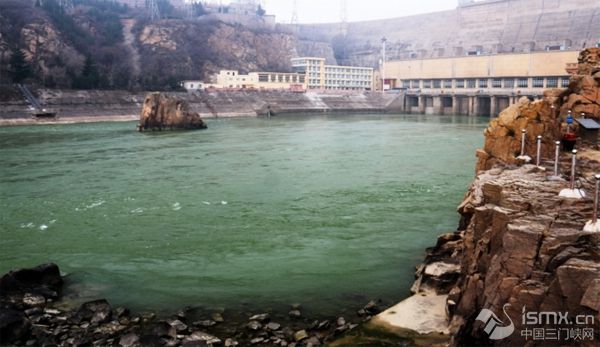

(本版配图为三门峡大坝建设期间的资料照片)

雷加原名刘涤、刘天达,辽宁丹东人,为“东北作家群”的主要代表人物之一。1937年开始发表作品。1938年入延安抗大学习,同年加入中国共产党。1949年加入中国作家协会。著有长篇小说《潜力三部曲》,短篇小说集《水塔》等诸多作品。曾任延安边区文化协会秘书长,中华全国文艺界抗敌协会延安分会理事,安东造纸厂厂长,中国作协北京分会副主席,中国文联第四届委员,中国作协第三、四届理事。(作者:雷加 )

责编:徐伟  ( 编辑:徐伟 ) |

命名的传说

来源: 发布日期:2017-04-14 打印

- 上一条:张东堂:用生命为群众念好“五字”真经

- 下一条:三门峡,从我心中走来

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号