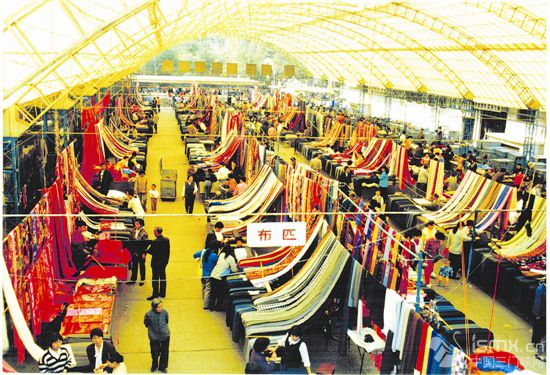

“爱美之心,人皆有之。”穿衣打扮是人们追求美好生活的方式之一。改革开放40年来,人们对于衣着的要求,逐渐从御寒等实用功能演变为对美的追求,从缝缝补补到时尚美观,从黑灰蓝到五彩缤纷……服装作为人类文明的象征之一,从一个重要侧面折射出时代风貌和变迁。 一件件看似普通的衣服,蕴含着社会经济发展过程中一段段朴素而甜蜜的幸福回忆。近日,记者走进三门峡市部分居民家中,倾听他们40年来穿衣打扮的亲身体会。 缝缝补补 望眼欲“穿” 改革开放初期,布料、成衣等各类纺织品仍然需要凭布票购买,这促成了人们“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”的穿衣习惯。 7月13日,家住三门峡市区的市民车艳梅翻出家中的老照片,思绪万千。“我从小就喜欢穿衣打扮,过去生活条件不好,衣服样式少,改革开放初期我只有十几岁,从电影中慢慢接触到了新颖的服装,物质文化需求和精神需求也都逐渐提高。”今年54岁的车艳梅微笑着说,她成长于三门峡市区一个双职工家庭,虽然是“市民”,当时的生活条件仍然比较艰苦。她清楚地记得,每到过年时才能盼来一身新衣服,立领前开襟的罩衣套在棉袄外面穿,裤子是棉布做的,一穿膝盖就鼓个包,只能放在床上压平或用倒有热水的搪瓷缸“熨”一下。罩衣小了就当秋衣秋裤,再小就给妹妹穿;每逢学校演出需要统一服装颜色,借衣服总是个难题,因为大家都需要借;想添件新衣服,她总要跟父母哭闹才能如愿。 20世纪70年代中后期,“的确良”“的卡”等面料走俏,这类化纤布料价格比棉布要贵不少,但结实且不易起皱。车艳梅记得,母亲有时会到河南第二印染厂用布票买点减价的“的卡”布,给兄妹四人做衣服。1979年,正在上高二的车艳梅在市区一家百货公司买到了自己的第一件“的确良”上衣,欣喜之情她至今仍记忆犹新。当时,母亲一个月工资只有40元,这件衣服母亲就花了12元。 今年54岁的王月霞成长于三门峡市湖滨区崖底街道崖底村,回忆起改革开放初期的穿衣经历,她说:“当时城乡差别不大,但农村的生活条件还是不如城市。在计划经济时期,能买到的布有限,大家衣服、裤子上都时常打补丁,或续上一截。冬天只有一身棉衣棉裤,一冬天都不敢洗,直到过年前妈妈才给拆开洗洗再缝上。”王月霞告诉记者,当时她和不少同学都穿布鞋、力士鞋、塑料凉鞋,破了就想办法粘好继续穿。人们的衣服颜色大多还是黑灰蓝,家庭条件好点的同龄人会穿“的确良”上衣、丝光袜、白色皮底鞋(一种塑料底鞋),她笑着用方言说了一句顺口溜:“裤一抹丝光袜,脚一抬皮底鞋。” 选择更多 追逐时尚 伴随着改革开放的进程,服装的材料、样式逐渐多样化,人们无论做衣服还是买衣服都有了更多选择。 “20世纪80年代初,有些人开始穿喇叭裤了,但还不被大众所接受,被认为是不良青年的标志,后来还流行过特别紧的瘦腿裤。学校不允许学生穿奇装异服,还曾用酒瓶子来测量裤腿是否合格。”王月霞回忆道,“有的朋友买了新衣新鞋都不舍得穿,站在床上试试再收起来。村里同龄的女孩们以穿八片裙、百褶裙为时尚。我看到了喜欢的样式,总是自己设计、买布,再找裁缝做出来,这样更便宜。当时市面上销售的布料已经逐渐丰富,有‘克罗丁’‘巴拿马’‘涤纶哔叽’等。” 1981年,车艳梅在暑假期间参加了一期裁剪培训班,跟随服装厂的女师傅学到了一技之长。车艳梅告诉记者,那个年代市面上卖的衣服贵,三门峡市区和周边郊区很多人都选择自己做衣服,家里大多都有缝纫机。她掌握技术后,可以给家人做裤子,很有成就感。她还凭借看电影时找到的灵感,给自己做了蓝白色的连衣裙、红色的喇叭裙,穿出门时心里美滋滋的。“有同学求我再做一件给她穿,我没答应。因为好不容易才推陈出新,就不想像过去那样总跟别人‘撞衫’了。”车艳梅为自己爱美的小心思笑了笑。1988年,她和爱人结婚后一同去武汉旅游、添置新衣。那一年,她给他买了第一件西装、第一条领带,价格不菲但很好看。她还给自己买了一件像缎子面料的“蝙蝠衫”,至今还珍藏着。 20世纪80年代后,城市居民的衣着变化较大,盛行时装和西服,款式花色繁多,而且不断翻新。冬春秋三季,除普通外罩外,人们多穿呢大衣、风雪衣、皮夹克、羽绒服或风衣,裤型由过去的大腰裤变为喇叭裤、直筒裤、牛仔裤、老板裤等。鞋类时兴高跟皮鞋、运动鞋、旅游鞋、皮靴等。女子衣着变化更大,上衣或是紧身,或是宽松的蝙蝠式,还有穿连衣裙、百褶裙、一步裙、直筒裙、喇叭裙、裙裤、健美裤、脚踏裤等的,春秋季甚至还有穿旗袍的。与此同时,帽子也渐渐时兴起来,仅男帽就有制服帽、鸭舌帽、工人帽、卷沿栽绒帽等。 市场开放 品种多样 20世纪90年代,随着经济社会发展和市场繁荣,我市城乡居民对于服装穿着不仅注重样式和色彩,也开始注重质量和品牌。外衣款式、面料、色彩变化较大,男子以穿西装为主,女子着装华丽多彩、追逐潮流。 1989年蓝狐时装总公司成立,这个拥有先进设备和专业设计师的服装公司1990年进入生产营业阶段,可以大批量制作时装、工装、童装等。车艳梅回忆道:“1992年工作调动到蓝狐后,我选购时兴服饰更有了得天独厚的条件。当时,这里引领着三门峡的时尚潮流,生意火爆,各种衣服经常被抢购一空。我还给儿子买过一件‘米老鼠’牌的童装,质量、设计都很不错。” 1987年,三门峡百货大楼在湖滨百货商场原址上建设。1990年,其下设经营部分为男装、女装、童装、针织、纺织等,棉布、涤棉布、绸缎等主要商品热销。1988年,城区最大的个体经营综合性商场——豫州商场建成投入使用,主要经营布匹、时装、小百货等商品……各类商场为城乡居民选购服装提供了更多选择。1990年,王月霞在三门峡百货大楼做了一身旗袍裙作为结婚礼服,在她的印象中,当时到百货大楼可以买到中高端服饰,在豫州商场可以选购平价服装。随着市场的活跃,王月霞和村里很多同龄人慢慢不再做衣服,大多以买为主,健美裤、白色旅游鞋、高跟鞋、风衣、鸭鸭牌羽绒服等各式各样的流行服饰,一件件充实着他们的衣橱。 随心购买 讲究品位 随着改革开放的深入推进和市场经济体制的逐步完善,城镇居民就业渠道拓宽,收入增长幅度较大;农民收入渠道拓宽,收入保持稳定增长。2000年,湖滨区城区人均衣着消费支出534.44元,农村人均衣着消费支出为158元,均比20世纪90年代有所增长。人们的衣着消费观念逐渐转变,由御寒、耐穿向讲求舒适、时尚、款式多样化、高档化方面发展,成衣消费比重上升,年轻人追求时尚、彰显个性趋势明显;农民着装由“一衣多季”转向“一季多衣”。 从小在崖底村长大的王月霞,如今居住在市区和平路,闲暇散步时常常路过丹尼斯百货、大张百货、黄河路精品一条街,顺路即可选购新衣。“现在的服装设计更加人性化,健康、舒适又美观,还体现了多种风格和文化。现在生活条件好了,买衣服时再也不会不舍得了。有人开始追求名牌服装,做工精细上档次,但我还是坚持‘只买对的、不买贵的’。”王月霞说。 近几年,一直关注服装发展的车艳梅发现,流行趋势似乎有种循环,她感慨道:“我们年轻时流行的九分瘦腿裤,我孩子这一代‘90后’又喜欢穿了;过去我们总嫌纯棉衣服不时尚,现在很多人又以棉麻服装为美。但是,服装在面料、做工等方面确实有了很大进步,从容易皱、掉颜色到有弹性、不掉色,种类越来越多。”闲暇时间,她时常在视频软件上关注制作服装的新机器,还购买了一台电动缝纫机,买回来的衣服依旧喜欢自己动手改一改,穿起来更合身。她和家人购买衣服的标准已不再是因为缺衣少穿,而是为了心情、搭配和场合而穿衣打扮,衣柜越来越满,多出来的衣服她就捐赠给贫困户,物尽其用。 一代土生土长的三门峡人,40年穿衣打扮的亲身经历,也是我市改革开放40年城乡经济发展与生活方式转变的一个缩影。 记者从三门峡市统计局获悉,我市居民用于衣着消费的支出在几十年间呈现出明显的增长趋势。有相关统计数据以来,农村居民衣着支出,1986年为36.1元/人,2001年为119.7元/人,2017年增长到778元/人;城镇居民衣着支出,2001年为628元/人,2017年增长到2255.5元/人……市统计局一位工作人员表示,这组数据的成倍增长反映出,在城乡居民总收入逐年增加的同时,人们用于衣着的消费也随之增加,对于衣着方面的需求也更加旺盛。 (文中部分资料由湖滨区党史办提供) ( 编辑:cl ) |

穿在身上的潮流画卷

来源: 发布日期:2018-07-24 打印

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号