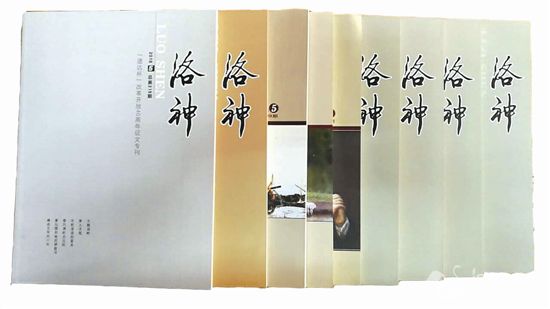

《洛神》创刊号和现在的《洛神》

2015年6月,市文联组织重点作家深入卢氏县横涧乡车场村举行文学创作研讨会

2015年8月,市文联组织重点作家在灵宝召开文学创作研讨会

2018年6月,三门峡市第二届重点作家(小小说创作)培训班现场

2015年初秋,作家们在灵宝采风

(一)

三门峡文学事业的起步,还要从洛阳地区说起。那时,全国已经形成了一浪高过一浪的文学热潮,人们开始关注新兴文学,多样的创作方式、多角度的叙事方法、丰富多彩的作品内容,无不吸引着亿万读者。为了适应时代要求,洛阳地委适时从所属各县调动文学尖子,一方面组织文学创作,一方面筹建地区文联。许桂声、马凤超、张文欣等一大批曾经活跃在基层的作家被调进地委,这些人年轻有为,意气风发,夜以继日地学习、创作,并联络各方力量,为创建文联作准备。

要想使豫西人的文学梦被大声唤起,必须有一本自己的文学刊物作为阵地,以培养文学新人。经过反复讨论,在地委宣传部的大力推动下,1981年,《洛神》杂志应运而生。这本由文学泰斗茅盾先生题名的刊物一经面世,便在全国引起了轰动,从“创刊号”到正常运转,两年之内刊发了60多位全国著名作家的文学作品。《洛神》不但是茅盾先生唯一为一个地区级杂志题写的刊名,也是他生前题写的最后一本杂志的刊名,可谓绝笔之作。

为了解决刊物经费不足的问题,杂志社的同志采取“以文养文”的办法,创办了一本《豫西文艺》,主编了一本《写作辞典》,他们自费印刷并亲自组织销售,然后再把收入补贴到《洛神》的出版上。

为了提高杂志的质量,豫西文学人下足了力气、想尽了办法。他们借助当时的通俗文学热,由马凤超等带头创作了《从魔窟里走出的少女》《五斗指印》等,使《洛神》杂志销量大增,在长沙、广州、南宁等大中城市一度供不应求,多次再版印刷,其中最多的一期居然发行到83万份。

《洛神》的出版,团结和吸引了一大批豫西地区的文学爱好者,也使他们开始走出豫西,走向全国。时为洛阳一家企业工人的张宇、陕县农民兀好民等,不断有高质量的新作问世,一时成为豫西文学界的佼佼者。

在《洛神》的引领下,灵宝县的《函谷》杂志问世,之后,渑池县文联创办了《仰韶》,卢氏县文联和作家协会创办了《河洛风》和《卢氏文学》,义马市文联创办了《义马文学》,义马矿务局工会创办了文学刊物《太阳石》等,形成了一片强大的文学阵地,尤其是《洛神》杂志刊发的作品《三拜月亮婶》《悬崖》《细菌》等作品,被中国作家协会主办的权威刊物《小说选刊》选载,近百篇作品被《散文选刊》《小小说选刊》选载。

1984年,洛阳地区文联成立,以张宇为代表的一批年轻作家调入文联工作,张宇由一位企业工人被破格提拔为地区文联主席。1986年,河南省地市调整,洛阳地区文联随地委搬迁到三门峡,成为今天的三门峡市文联。

(二)

三门峡的作家群是一步一步形成的。

第一代作家群当数马凤超、张宇等。那时候,随着文学热的升温,从市区到各县的文学青年一拨接着一拨出现。马凤超曾是一位教育工作者,40岁出头的他已经在灵宝工作了20多年,其间经常下乡采访采风,创作了许多接地气的文艺作品,深受群众的喜爱。改革开放初期,他根据灵宝西阳平两个村的春节传统习俗“骂社火”创作的短篇小说《社赛》,在湖北《芳草》杂志上发表后,被《小说选刊》选载,并被评为《芳草》文学一等奖。他还是中国小小说的倡导者,结合当时热火朝天的经济发展、人们没有更多时间欣赏长篇文学的实际,与北方作家白小易一起,在南北两地大力倡导小小说创作,并带头创作了《种小米》《豁子口上把关人》《寒心的失信》等小小说作品,其中《寒心的失信》被改编成小品《十个猪头》,搬上了央视的春晚舞台。

作为三门峡文学的领军人物张宇,更是成就非凡。他在洛阳某企业当工人时,其文学创作就已崭露头角,担任文联主席后,创作势头更加强劲,以《活鬼》为代表的中篇小说一时在全国引起轰动效应,他也被读者戏称为“鬼才”。之后,他一发而不可收,先后创作了一系列短、中、长篇小说,成为全国著名作家,并从三门峡这块热土上走出去,担任河南省作家协会主席。

20世纪80年代,在张宇和马凤超的引领下,三门峡诞生了一大批作家,赵团欣、兀好民、张志玉、黄国华、杨凡、徐增兰、张拴固、赵安基、高拾成、张立波、李雄高、王国庆、张开诚、张书超、苏醒世、任耀邦、秦群鸽等,他们或以小说见长,或以报告文学和诗歌见长,《耧铃响叮当》《从母系氏族到父系氏族》《黑犍子》等“黄河风系列”的一批重量级文学作品在省内外报刊上发表,透出三门峡作家群的强劲锐气。

20世纪90年代以后,徐邦虎、王安琪、金光、老海、张驼、刘泉锋、卫素琴、张增有、高山、静帝、李云、陈新峡、宋云峰等一批作家,填补了上一代作家在某些领域的空白,开始活跃起来。他们目光开始紧盯豫西固有而独特的传统文化,不断挖掘农村题材,创作了一大批含金量高的文学作品,支撑着崤函大地的文学事业。

进入新世纪以来,三门峡文学创作的新生力量骤然兴起,以董陆明、陈少华、非鱼、晁跃仙、郑毅、石淑芳、黑女、贺点松、宋海峰、张洁芳、吴冬、秦保罗、张红梅、卢姣姣、靳会强、王院华、马平、范江华、马成军、高杰、李平、彭瑞红等为代表的新生代作家朝气蓬勃,后发力强,“你方唱罢我登场”,把三门峡的小说、散文和诗歌创作推向了一个新的高地。

(三)

三门峡文学事业的发展,也有各基层文学社团的功劳。

改革开放后,人们的思想开始活跃起来,受外界影响,除了生产生活学习之外,开始关注并参与到文学领域之中。起初,三五个文学爱好者扎堆传看、讨论全国流行的文学新作,继而变成成立文学社团,定期集中学习、研讨和交流文学创作。在机关,在学校,在农村,文学社团如雨后春笋,怀揣文学梦的青年人,纷纷加入社团,或参加一些杂志社创办的函授辅导学习,提高自己的创作水平。

在我市最具名望的文学社当数卢氏县农民木林森创办的“春萌诗社”。木林森作为一名文学发烧友,团结了一大批当地文学爱好者,每月定期到自己所居的洛河岸边的小院里聚会,“春萌诗社”渐渐演变成一个具有相当规模的文学社。“春萌诗社”的成员有农村青年,有在校师生,有机关工作人员,还有部队现役官兵。他们制定了严格的章程,印制发表习作的“报纸”,在卢氏山城形成了轰轰烈烈的文学场景。著名翻译家、散文家曹靖华还专门为诗社题名,鼓励社员成长进步;卢氏县历任县委书记都要到诗社看望社员,并对他们提出希望。在当地政府的大力支持和鼓舞下,“春萌诗社”不断发展壮大,其队伍由20世纪80年代初期的十几人,扩充到近7000人,社员也由卢氏本地外延到全国各地。许多人通过“春萌诗社”的学习和交流,成为诗坛新秀,走出卢氏,走向全国。

2006年,三门峡作家成立了一个“豫西小小说沙龙”。沙龙凝聚了一批擅长小小说创作的作家,他们利用《三门峡日报》副刊和《洛神》杂志发稿平台,不定期组织作家在一起研究创作方向,点评小小说作品,使三门峡地区的小小说创作风生水起,在河南乃至全国都产生了较大的影响。“豫西小小说沙龙”也是全国第一个以小小说为主题的文学沙龙,得到了国内小小说界的高度关注,培养出了一大批小小说作家。

随着时代的发展,文学也插上了高科技的翅膀。卢氏作家梁生敏自发成立文学群,利用QQ平台发展了140余名文学爱好者,之后又建立微信群,与文友进行网络交流。他们不但在网络上讨论创作经验,品评作品,而且组织文友利用双休日或长假到乡村、深山采风,然后命题创作。最近,他们又创办了网刊《卢氏文苑》,将文友的作品选发在网刊上。这一新型的文学社团,极大地吸引了文学爱好者,培养了他们的写作兴趣,一时间,在当地产生了相当规模的影响。

(四)

作家队伍的形成,诞生的是一批批优秀的文学作品。如果说,各批次作家都有自己的代表之作的话,那积累起来,在三门峡也算是一道最美的文化景观。

能够代表三门峡地区文学水准的长篇小说,有张宇的《软弱》、《疼痛与抚摸》、《足球门》,郑彦英的《石瀑布》、《洗心鸟》,王安琪的《乡村物语》,兀好民的《红指甲,黑指甲》,陈少华的《同窗灰姑娘》,徐邦虎的《独匪》,张驼的《朝暮》等,贯穿了几十年来三门峡长篇小说创作的一条脉线。

中短篇小说有李雄高的《三拜月亮婶》、张宇的《活鬼》、马凤超的《社赛》、赵团欣的《黑犍子》、刘泉锋的《老枪》、董陆明的《荒地村事》等,纷纷在国内顶端杂志《小说选刊》和《小说月报》上露面,或被改编成影视剧,成为三门峡作家的创作范文。

20世纪90年代后,三门峡逐渐形成了小小说创作的“拳头”势力。以金光、张晓林、贺点松、张开诚、非鱼、晁跃仙等为代表的小小说作家,不但挑起了三门峡文学的重担,而且走在了全国小小说队伍的前列,受到持续关注。金光的《山乡的五月》、《后山人家》等系列农村题材小小说,张晓林的《断崖》,非鱼的《荒》、《执白守黑》,静帝的《变态》,张开诚的《头上有个蝈蝈》,贺点松的《隔窗相望》,张增有的《猎手》、《红筷子》,周天鹤的《采金花》等小小说作品,被《小小说选刊》《微型小说选刊》等选载。

散文创作方面,三门峡作家紧跟时代步伐,创作了不少佳作被《散文选刊》选载。张书超的《父亲的棉裤》,郑毅的《秦淮水骨》,金光的《黄昏三记》、《一九七三年四月》,石淑芳的《黑猫闪过的夏天》、《坚硬的冬天》,李平的《麦收时节,我与父亲相遇》,马平的《青春已过万重山》,骆淑景的《乡居的动物们》等,在三门峡地区形成了一股强大的冲击力,受到国内散文界的重视。

影视创作方面,20世纪90年代初,金光与周天鹤联合创作的电视剧《崎岖的山路》率先登上央视,之后包文科的《三门风云》也在央视首播。之后,描写三门峡6个县(市)、区文化和社会生活的6部故事片,集中在央视六套亮相。一些影视剧作家创作的网络电影、微电影等,或在网络上播出,或在省级以上电视台播出,代表了三门峡的影视创作水平。

当然,还有一批报告文学,如马凤超的《胡耀邦和一位农民》《最后的伟大征服》等,在国内也有相当的名气。

(五)

文化厚重的三门峡,人杰地灵。作为作家,在条件有限的情况下,熬夜爬格子,目的也是想把自己的作品变成铅字——在杂志或报纸上发表,以得到社会的认可。后来,电脑普及了,大多作家丢掉了手中的笔,用键盘敲出一篇篇作品,不但速度快了,而且打印出来直接变成了优美的方块字。于是,把积累起来的文字变成一部厚书,便成为作家的第二个梦想。40年来,三门峡的作家们笔耕不辍,呕心沥血,出版了一本又一本高质量著作。

据不完全统计,由三门峡本地作家出版的本版或合资、自费纯文学著作有2000余部。

文学界有一句行话:衡量一个地区的文学成就,主要看这个地区的长篇小说的创作情况。改革开放前,三门峡市的长篇小说创作几乎是一片空白,偶有人写作,也难以出版。1978年以后,这种境况得到了极大的改观。张宇、郑彦英等成为省级文学大家后,三门峡每隔一两年就有一部长篇小说问世并引起全国轰动,《独匪》《朝暮》《红指甲,黑指甲》《同窗灰姑娘》《马路课堂》《善良与邪恶》《山女的世界下着雨》《今生晚晚情》等,出版后不但在三门峡本地引发读者热捧,而且也得到了国内读者的肯定和好评。

作品集的出版对三门峡作家来说,属于“润物细无声”。在三门峡,一名作家平均要出一部作品集,如果说这话有点夸张的话,那么到目前为止,三门峡作家共出版1000部作品集的说法还是保守的。这些作品集,高质量的占有相当大的比例。散文集《秦淮水骨》《最后的风景》《张书超散文》《长在山间的文字》《张驼散文》等,堪称散文精品;中短篇小说集《赵安基短篇小说选》《白鱼》《逮个老鼠咬布袋》《传说中的四重奏》《活着回家》等,基本上收集了三门峡作家最优秀的中短篇小说作品;小小说集《旋转世界》《半个瓜皮爬上来》《来不及相爱》《淡然一笑》《独身男人》等,在全国小小说界也占据着一席之地;诗歌集《脚的博物馆》《黑色鸟》《卫素琴诗选》《黑女诗稿》《诗路花语》等,在崤函大地上飘荡着馨香。

除此之外,张晓林、金光、非鱼、晁跃仙、张增有、贺点松、张开诚等创作的小小说作品,被收录于不同版本的畅销书中,走进了书店、图书馆、收藏馆和博物馆。他们的作品有的还走进了中小学课堂,有的被当作中学生毕业考试题或练习题。

(六)

对于文学爱好者来说,发表是过程,获奖是成果。40年耕耘,三门峡人从栽种文学到收获文学,付出了艰辛的汗水,得到的是丰收的硕果。

非鱼以小小说为创作取向摘取了全国小小说界最高奖“金麻雀奖”的桂冠;灵宝作家张驼的长篇小说《朝暮》、石淑芳的长篇小说《山女的世界下着雨》先后荣获河南省“文鼎中原——长篇小说奖”;郑毅的散文集《秦淮水骨》获河南省“杜甫文学奖”、首届“延安文学奖”,《这一片黄土地》获中国西部散文排行榜提名奖;金光的小小说集《乡村情感》《淡然一笑》获首届、第二届全国小小说文集奖。

单篇作品获奖的有:宋海峰中篇小说《择日宣判》获“莽原文学奖”;石淑芳散文《镰刀的虚空》获“孙犁散文奖”“延安文学奖”,《走失的苹果》获“奔流文学奖”等。

此外,金光的《山乡的五月》、《龙潭》,非鱼的《荒》,张开诚的《头上有个蝈蝈》,贺点松的《隔窗相望》等先后获得全国小小说佳作奖。

《从地坑院到别墅》《从口信到短信》《寻找曹大妞》《女儿桥》《母亲的作业》等由30多名作家创作的100余篇作品在省级以上报刊或征文中获奖。

40年弹指一挥间。社会在发展,人类在进步,三门峡的文学事业正像一棵枝繁叶茂的大树,挺拔向上,朝气蓬勃。三门峡文学人铆足了劲头,已经融入到社会生活的方方面面,以自己独特的视角,将三门峡的每一点进步、每一个成就都记录在文学作品里,使其变成永久的历史记载。

( 编辑:贺亚宁 ) |

崤函文学四十年

来源: 发布日期:2018-10-09 打印

- 上一条:党建强则事业兴 作风硬则士气高

- 下一条:扬起红色旗帜 铺就康庄大道

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号