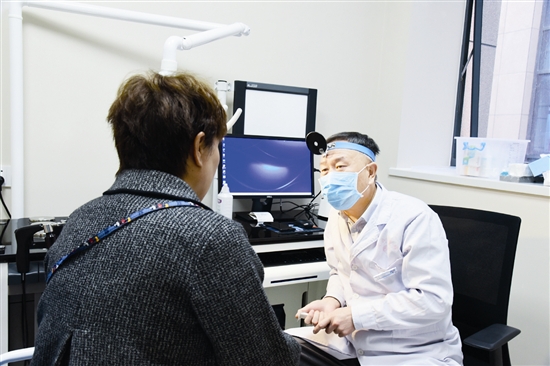

刘晓晨为患者诊断病情 今年8月,在三门峡市抗击新冠肺炎疫情期间,黄河三门峡医院的耳鼻咽喉科主任刘晓晨坚决服从医院部署,舍小家顾大家,身先士卒、冲锋陷阵,始终奋斗在第一线,最终因突发急症抢救无效永远离开了他挚爱一生的事业,把生命定格在了57岁。 刘晓晨,男,汉族,三门峡市灵宝人,1965年6月出生,1986年9月从洛阳医学高等专科学校毕业后,被分配到水电十一局黄河三门峡医院。1986年9月至1996年10月在该院大五官科从事临床工作;1993年12月晋升为临床五官专业主治医师;1996年10月至1998年12月在神经外科临床工作;2002年7月任耳鼻咽喉-头颈外科副主任,主持科室全面工作;2005年任耳鼻咽喉科主任,2011年12月晋升为主任医师。他是黄河三门峡医院临床学科拔尖人才、学科带头人,同时兼任河南省耳鼻咽喉-头颈外科医师协会委员,三门峡市耳鼻咽喉-头颈外科学会、三门峡市变态反应学会、三门峡市中医五官科学会副主任委员。 他身先士卒,坚守在医院抗疫最前线 8月20日,三门峡市新冠肺炎疫情防控形势严峻,主城区实行全域静态管理。作为一名医务工作者,刘晓晨不惧危险,始终坚守在工作岗位上。 在生命的最后19天里,他勇挑重担,用实际行动生动诠释了一名医务人员的医者仁心和医德本色。他和科室同事同吃同住,本着对科室和病人极端负责的态度,全面落实医院的疫情防控要求,做实做细各项预防措施,筑起了一道坚固的疫情防控屏障,实现了科室医务人员、滞留医院患者零感染、零伤亡。 在生命的最后19天里,他和同事一起确保科室各项工作有序开展,接诊急诊患者87例,参与紧急会诊12次,主刀急诊大型手术2例、常规手术23例,最长的单台手术长达10个小时,组织病例讨论4次,保障了患者的正常医疗需求。 为减轻其他医务人员工作负担,他主动承担了108名出院患者的电话随访工作,日均接听咨询电话52个。他心系患者,利用线上接诊的方式,解决了百余名患者无法到医院就医的困难。他把滞留患者的安危始终放在心上,想尽一切办法满足26名科室滞留患者及陪护家属的需求,并时刻注意安抚他们的情绪。学校上网课前夕,他又想方设法为小患者提供上网课的学习场所,并组织科室人员为孩子捐赠书包、书本等学习用具。 在生命的最后19天里,他积极参与医院在特殊时期的后勤服务工作。只要一有空闲时间,他就立即加入志愿者队伍,设备科、后勤科、食堂后厨经常能见到他的身影。“疫情当前,人人有责。我们是在保卫自己的家园,累点、辛苦点值得!”他乐观的笑容、风趣的语言,始终感染着周围的每一位同事。他还时刻关注被封控在住宅小区的医院职工和家属的生活情况,了解他们的蔬菜、柴米油盐等生活必需品的储备情况,及时帮助他们解决困难。 9月6日,刘晓晨出现胸闷、乏力等不适症状,他只是悄悄测量血压、吃了点药。被同事发现后,他说:“马上就要解封了,医院还有很多工作要做,我没事。”他让同事不要声张,并继续坚守岗位,直到把科室工作安排妥当才回家。至此,他已经在医院连续奋战了400多个小时。9月7日凌晨,家人发现刘晓晨病情加重,随即拨打急救电话。然而,历经近15个小时的全力抢救,他最终还是不幸离世,永远离开了深爱的家人和为之奋斗一生的事业。 他业务精湛,引领着科室的发展方向 作为一名科室主任,刘晓晨高度的责任感和务实的担当精神深深地感染着科室的每一个人,他始终用自己的言行诠释着“职责”的内涵。 “这个科室交到你手里,等你交给下一棒接任人的时候,科室是发展了,还是原地踏步,还是毁在了你手里?作为科室主任心里要有一杆秤,要对医院有一个好的交代才行。”日常工作中,刘晓晨心心念念的总是怎样把学科发展得更好,把科室带领得更好。谋定科室发展规划、制定年度工作计划、加大人才培养力度……他总是事必躬亲。 刘晓晨工作作风严谨,刻苦钻研业务,技术精益求精,数十年如一日辛勤耕耘在临床一线,具有丰富的临床经验和高超的医术。他领衔开展的鼻内镜下鼻腔鼻窦手术、耳显微镜下各种乳突根治术、喉部分切除术、喉全切除及发音重建术、颈淋巴结清扫术、颈部及咽旁间隙肿瘤切除术、腮腺肿瘤切除术、鼻内窥镜下脑脊液鼻漏修补术、硬质支气管镜下气管支气管异物取出术、悬雍垂腭咽成形术等填补了三门峡地区多项空白,他也成为三门峡市耳鼻咽喉外科的领军人物,治愈了众多疑难危症患者。 他时刻关注耳鼻咽喉专业发展前沿,不断引进新技术、新项目,提升医院的医疗技术水平。凭借丰富的临床经验,他总结出一系列有影响力的关键技术和指南,将危重疾病患者的治愈率提高至98%以上,赢得了患者的广泛认可和同行的赞誉。 他积极推广适宜技术,诚心帮助基层医院提高诊疗水平,多年来为基层医院培养百余名专科医生,该院耳鼻咽喉专业的区域影响力在他的带动下逐年提升。 他先后获得省级科技进步奖2项、地市级科技进步奖5项,荣获“三门峡市劳动能力鉴定医疗卫生专家”、三门峡市临床百名“好医生”、三门峡市医学会“优秀医师奖”“优秀工作者”等称号,多次获得水电十一局“先进工作者”“双文明职工”“优秀科技工作者”、黄河三门峡医院“建院70周年崤函名医奖”“临床专业学科拔尖人才”等称号。 他淡泊名利,是同事眼中的良师益友 刘晓晨一生淡泊名利,从不计较个人得失。作为一名从业36年、担任科主任近20年的知名专家,直到去世前,他仍居住在1997年建设的水电十一局老旧小区的顶层六楼,住房面积仅约70平方米。他用的家具也是20世纪90年代购买的,家里唯一值钱的就是今年刚刚更换的一台液晶电视。他的爱人没有工作,孩子从小学读到博士毕业、赡养双方老人,全靠他一人支撑,但是他从来没有向单位和组织诉说过任何困难,更没有提过任何要求。 他是良师益友,对年轻医生手把手地传、帮、带、教,把经验和知识无私地倾囊相授。担任科室主任以来,他为医院培养了20名骨干医生,带出了一支优秀的队伍,把耳鼻咽喉外科打造成了三门峡地区颇具影响力的一流专业科室。工作中,他的手术量最大,然而近10年来,他把自己的手术绩效全部分给了年轻医务人员。他常常对科室护士长说:“他们都年轻,要买房子、要结婚、要养孩子,不容易,分给大家吧。”但是,外人可能不知道,直到去世,他自己还有新购房的30多万元房贷没有还完…… 2020年以来,他多次找到医院领导,主动要求把科主任这个职务让给更年轻的骨干来担任。“他们年轻,朝气蓬勃、有想法、有干劲,知识更新快、接受新事物能力强,让年轻人干吧,我在后面给大家出出门诊、做做手术、把把关就行了。”后来,直到院领导多次挽留他才作罢。 他医德高尚,在百姓心中树起无言丰碑 参加工作以来,刘晓晨几乎没有过过一个完整的节假日。只要医院和病人需要,不分白天黑夜、不管刮风下雨,他都会第一时间赶到医院。他把苦、累、脏留给自己,将乐、安、康送给病人。 刘晓晨出身农村,更能体会到基层群众生活的不易。他对待患者永远是用心倾听、耐心解释、精心治疗。在为患者医治过程中,他合理检查,合理用药,能省则省,能免则免,尽量减轻病人的经济负担。 每年慕名而来找他看病的患者络绎不绝。他为了能腾出更多的看病时间,几十年如一日,总是提前半小时到达诊室,而下班的时间却是一拖再拖。他总是说:“基层的病人来一趟不容易,能多看就多看,自己多花点时间,病人就能少走很多弯路、省却很多麻烦。” 为了让病人少住院、少花钱,他总是上午出完门诊,中午12点加班为患者做手术,这个习惯一坚持就是二三十年。遇到疑难病症,他从不推诿,从不敷衍塞责,总是千方百计以求尽早作出正确的诊断,制定最佳治疗方案。遇到棘手的手术,他总是一遍又一遍看病历、查资料、定方案、充分讨论,术后尽力减少重症患者的监护时间,加快康复,为病人减少费用。曾经有位鼓膜穿孔的患儿被其他医院建议手术,后来慕名找到他。他认真检查后对患儿家长说:“小孩自愈能力强,恢复快,可以不花那个手术钱,定期复查就能康复。”事后果然如此。 春去秋来,日月更替。记不清多少个夜晚,多少次休息时间接到患者的电话,他急匆匆跑到医院;记不清值了多少次班以后,他仍然站在医院手术台边。在他心中,没有假日和休息,每天心中牵挂的都是他的病人。 他每年多次参与医院组织的义诊活动,下基层、进社区、进农村,把医务人员的仁心大爱送到了厂矿企业、田间地头。 刘晓晨去世后,有不少患者通过抖音APP发布短视频以示悼念,群众纷纷为这些视频留言,大多是感恩、感谢的话语。有患者这样写道:“我与刘主任素昧平生,只是因为孩子看病有了一面之缘。当时刘主任建议手术,后来因为各种原因未行手术。很久后,一次在街上偶然相逢,刘主任一眼就认出了孩子,详细询问情况,反复叮嘱我千万不能耽误了孩子的病情。这样负责任的好医生让我终生难忘。” 丹心一片在杏林,仁医大爱慰百姓。刘晓晨的生平事迹散发着人性的光芒,温暖而明亮,温润着我们的心灵,给我们留下了无尽的精神力量。他以赤子之心对待生命、以救己之情挽救患者,在36年的行医生涯中,用铿锵的足音践行了一名医务工作者“医者仁心、济世救人”的铮铮誓言。 |

丹心一片在杏林 仁医大爱慰百姓——记黄河三门峡医院刘晓晨先进事迹

作者:文/图 马攀 张海霞

来源: 发布日期:2022-09-20 打印

- 上一条:决胜“最后一公里” 打好收官大决战

- 下一条:我市居民医保人均筹资标准提至960元

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号