记者的内心应是柔软的

——《三口人的低保,为啥变成了一口人?》获奖体会 文/师宝华 都说记者要理性,要客观公正,甚至要有一颗超越普通人情感之上的强大内心。没错,只有这样才能写出不偏不倚、事实扎实的新闻报道。但我认为,记者的内心也应该是柔软的。

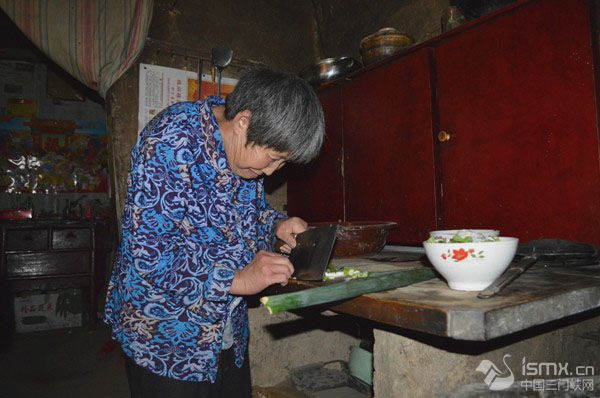

在一处深山脚下,坐落着一座孤零零的农家小院。没有围墙,院子里杂草丛生,远远望去,好生凄凉。于是停车,徒步前去。近看,屋子土墙多处裂缝,房顶的木梁已压弯变形,屋内黑漆漆的,除了锅灶和土炕,一无所有。《三口人的低保,为啥变成了一口人?》一文,就是记者内心被触动后,走进土房、走近主人,揭开了一个乡村违规发放低保的事情。一篇真实、客观的调查性报道,以内参形式被送到三门峡市领导的案头……2015年,此文获得河南省党报内参一等奖。在此,本人浅谈几点体会。 常怀悲悯之心,在细微处发现问题

写这篇内参纯属意外。 2014年3月14日,我和报社两位老记者到卢氏县朱阳关镇杜店村采访完古村落后,驱车到灵宝市朱阳镇朱阳村继续采访。我们的路线是从卢氏县的木桐乡到灵宝市的朱阳镇,在两地交界处,发现这里的农村房舍破旧,条件很差,就决定顺便找一个农户了解一下他们的生活状况。车到一个山坡拐弯处,看到路西边有一座破败的院落,我们便停下车,走了过去。

一位大娘看到我们从河边过来,便从院里走出来。她弯着腰,看我们时要用手指提着眼皮,这一情景,刹那间触动了我柔软的心:大娘怎么成这样了?我赶紧上前扶着她,搭着话往她家院里去。经了解,这里是灵宝市朱阳镇大村,房主是39岁的杨群旺,大娘是杨群旺65岁的母亲。她告诉我,20多年前因眼睫毛倒长造成眼睛发炎,几近失明;因为家庭困难,儿子群旺30多岁找不下对象,后来在好心人撮合下,与邻村一位患小儿麻痹的姑娘结了婚,媳妇口歪眼斜、手脚痉挛无法伸展,生活不能自理;他们有一个5岁的女儿还在50里外的朱阳镇上幼儿园。杨家的3间矮房,因南边的脊檩被压坏,变成了要坍塌的危房。杨群旺想出去打工,但一家大小都离不开他,他彻底被拴住了。  于是,我们把杨群旺叫来,详细地了解情况,以便呼吁社会给予帮助。不料,在深入采访中却发现杨群旺家的低保有问题。 由于杨家生活困难,杨群旺和母亲、妻子3口人均被当地政府列为低保对象,每月领取62元的最低生活保障金。但据杨群旺说,除了他母亲每月如数得到62元低保金外,他和妻子一直没有得到过。村里每3个月发一次低保金,每次杨群旺签了自己的名字,领了钱后,就按照村干部的交代,将自己和妻子的两份低保金如数交给村里的其他人。 三口人的低保,为啥变成了一口人?杨群旺疑惑不解,记者也决心弄个明白。当日,我们赶到朱阳镇采访,一位村干部给记者揭开了谜底儿:村里上报低保户,是以户为单位报的。之所以报杨家,主要是他母亲和妻子失去劳动能力,而杨群旺身体和精神都很正常,但因为家庭拖累,无法获得其他经济收入,因此将他们家确定为最低生活保障户。而村里还有一些失去劳动能力的人,因为家庭条件稍好,无法以户为单位上报,村里只好从别处调剂给困难村民,杨群旺的情况可能就属于这一种。 随即,记者就此事专门采访了三门峡市民政局有关负责人。这位负责人说,目前,农村的最低生活保障金,主要由村一级进行登记和发放,从管理层来说有一定的难度。一是村里搞平衡,二是个别地方有对亲属照顾的倾向,三是对村干部的纪律约束达不到要求。像杨家这种情况肯定不对,是有问题的,心须纠正。他还告诉记者,国务院出台新规,以后低保申请直接由乡镇一级受理和管理。这样就可避免上述问题的发生。 经过深入了解采访,我们写出了内参稿《三口人的低保,为啥变成了一口人?》,以引起政府重视。 “长”着一颗柔软之心,带着感情工作 一个人的心应该“长”得柔软些,记者更应该如此。柔软的心驱使人去关注一些弱势群体,倾注自己的感情,竭尽全力帮助他们。 写内参报道是记者的职责,但不是一写了事。杨群旺家的境况时时刻刻萦绕在我们的心头,那破败的危房、荒芜院落,杨大娘严重的眼疾和杨群旺媳妇那痉挛的手脚,无不纠结着我们。我们决定,除了写内参呼吁有关部门帮助解决杨家的生活问题外,还应该对杨家做些实质性的帮助。于是,我们向报社领导进行了汇报,得到了全体采编同行的大力支持。为了接济杨家,报社购买了米面油等,有的同志从家里拿来大包小包的衣服以及一些儿童读物,有的还专门购置了生活用品送给杨家。 杨群旺的母亲姜娥患眼疾20多年,因家庭困难一直没有得到治疗,几近失明。记者很快与黄河三门峡医院取得联系,并同眼科大夫一行又驱车百余公里,为杨母上门检查。大夫说因已失去最佳治疗机会,需尽快进行上睑内翻倒睫矫正术,控制角膜不再进一步发生病变。当即,记者一行人和大夫将杨母扶上车,经过几个小时的颠簸,当晚,杨母被接到医院。经过几日消炎,手术顺利进行。老人在深山里生活了大半辈子,连朱阳镇也很少去。几天后,记者带老人家游览了美丽的三门峡。她高兴地说“我看见了,看见了!”记者将她在三门峡的情景照片冲洗出来装到影集里送给她,她激动地抹着眼泪。在完全康复后,记者为老人买了车票到车站为他们送别。老人哽咽着说:“你们这么好,我不知道该说啥!”  随后,记者多次打电话给杨家,问老人的身体状况以及生活情况。杨大娘被记者接到三门峡治疗眼疾的事传遍了全村。许多村民都说,要不是记者,群旺妈这辈子眼睛就瞎了。 我们做新闻报道,思想不能仅仅停留在为完成写稿任务一发了之,而是应该以促进事情解决,促进社会发展,弘扬真善美和正能量为最终目的。在采访中,记者将自己的感情融入到被采访的人身上,才能在采访中了解到更多事实,才能发现问题,继而解决问题,这样的报道才有温度、有品质、有影响。 扛着职业责任,将新闻做到完美 忠诚、责任、担当,这是对新闻工作者最根本的职业要求。坚守职业理想,服务工作大局和人民群众,记录时代,讴歌真善美、揭露假恶丑,向社会传播正能量,是我们的责任和使命。 从2014年3月14日到6月13日,从春天到夏天,为了改变杨群旺一家人的生活,记者联系医院治病、协调低保事宜、协商临河房屋搬迁问题,并先后4次驱车百余公里山路前往杨家探望,最终,杨家的困难一点点解决,生活一点点有了起色。 这件事,偶然碰到、紧抓不放,视群众的疾苦如自己的病痛,通过解决百姓焦虑的事情,把党和政府的温暖送到群众的心坎上,同时传播了社会正能量。然而,从另一个角度讲,如果记者没有一颗柔软的心,对社会现象麻木不仁,对贫困群众视而不见,就不会发现问题,以至解决问题。所以,透过记者对杨群旺一家的帮助、报道等一系列行动,说是偶然,其实也是必然。 记者持续关注困难农民杨群旺家庭情况,先后多次实地采访,在《三门峡日报》发出多篇报道,引起社会广泛关注和好评。又将低保问题专门成文《三口人的低保,为啥变成了一口人?》,以内参形式寄送给三门峡市有关领导,很快引起政府的关注。之后,按照有关政策给予杨群旺一家正常补发低保,并解决了其他一系列相关问题。 我国著名的老一辈记者肖乾说过,新闻记者“同坐在沙发上沉思的政治家或历史学家毕竟不一样,他是个哨兵,甚至是个侦察兵”。作为一名记者,既然行在山间,走在农田,抑或是其他地方,我们所到之处,就要多注意观察,多看看乡亲们生活的状态,他们吃的啥、住的啥,了解他们的所思所想,再问问我们自己能为他们做什么。记者怀着悲悯情怀,真诚、真心,就会发现感动就在我们身边,就会发现更多更好的新闻素材。 从帮助杨群旺一家的这件事情可以看出:记者以一颗柔软的心,怀着悲悯情怀,用行动、用报道宣传,诠释真善美、传递正能量,推动社会发展,这也是每个新闻人的良知与品格。 《三口人的低保,为什么变成了一口人?》能够获得河南省党报内参一等奖,是因为记者深入群众之中采访,尤其是面对一个特困户的家庭现状,我们一次一次饱含着内心的激情与职业职责,不但鼓与呼,而且为之奔走,这是一篇用火热的心和炙热的情完成的文章。获奖再次说明,文章的素材不需要轰轰烈烈的大事,文字也不需要多么优美的句子,而是我们与群众在一起,我们的文章也是为群众而写。 目前,中央要求“精准扶贫、精准脱贫”,我市精准扶贫工作正开展得如火如荼,这篇获奖文章的具体例子也不失为开展此项工作的一个有益借鉴。(三门峡日报社记者师宝华) ( 编辑:sbh ) |

记者的内心应是柔软的

来源: 发布日期:2016-08-09 作者:三门峡日报社记者 师宝华 打印

- 上一条:练出精气神

- 下一条:我市与河南科技大学签订合作框架协议

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号