崤函古道的形成

●崤函古道的历史内涵

崤函古道是一个历史概念,它是中国古代在今三门峡及毗邻地区境内形成的一条东西方向的交通要道,穿越崤山和函谷关,其东端分别始于古都洛阳西出道口的新安县和宜阳县,西至关中盆地东侧门户的陕西潼关。

崤函古道东西全程约200多公里。以古陕州城为界,崤函古道可分为东、西两段。西段因穿行于“函谷关”,被称为“函谷道”,东段主要在崤山中行进,被称为“崤山道”。

“函谷道”自陕西潼关进入三门峡灵宝境内,经阌乡、盘豆到湖城,经稠桑到函谷关,经灵宝老城抵陕州故城。因其道路主要沿黄河南侧而行,又称为“黄河南岸道”。

“崤山道”由陕州城向东,沿青龙涧河谷,经过交口时,又分为南、北两条线,分别被称为“北崤道”和“南崤道”。“北崤道”是过交口,沿涧河河谷,过硖石、渑池、新安到洛阳。“南崤道”是经交口,溯青龙涧河支流雁翎关河穿崤山,越雁翎关,沿洛河支流连昌河东南行,循洛河谷地,经洛宁旧县、宜阳,北上到洛阳。

崤函古道因处于长安和洛阳两大古都之间的特殊地理位置以及和周围地理环境的特定关系,使其成为历史上长安与洛阳东西两京之间沟通和交往的主要通道,号称“两京锁钥”,既是战争时期重要的军事屏障,又是重要的军事通道和军需运输线,也是和平时期重要的政治外交、商贸流通、文化传播之路。成为丝绸之路重要的干线路段后,外国使者、胡商蕃客云集相望,崤函古道在中外经济、文化往来方面起着重要的作用。

●崤函古道形成的自然条件

我国地势西高东低,呈阶梯状分布。阶梯交界处的高大山脉也成为我国东西交通上的巨大障碍。西部关中地区与中原地区之间,北有太行山和中条山,呈东北—西南方向,阻隔了东西交通。南有伏牛山呈西北—东南方向,也不利于东西交通,所以秦岭—崤山与黄河之间的地区便成为中国东西交通重要出路。

崤函古道潼关至弘农涧河西岸这一段,小秦岭与黄河之间形成有较大面积的黄土塬。黄土塬顶面受到发源于小秦岭、流入黄河的七大河流侵蚀切割,形成无数壁立陡崖。其中,最长的一条河流是弘农涧河。在它的侵蚀下,沟底与塬顶的相对高度有300—500米不等,绝岸壁立,极难攀登。古代道路走到这里,只能依赖塬边雨水冲刷的“V”形深沟,其中函谷关一段尤其狭窄难行。

崤函古道出函谷关,涉弘农涧河,过灵宝老城(今灵宝大王后地村附近),至陕州故城(今天三门峡陕州公园位置),地势平缓,自陕州故城向东基本穿行于崤山之中,崤函古道在此分成南北两条道路。

北崤道借助于青龙涧河支流交口河切割崤山形成一条狭窄的通道。硖石十里庙至观音堂一带处于崤山主峰地段,群山挟古道而行,道路盘曲如羊肠,不时穿行于绝壁之间,是潼关以东最险峻的一段。过了观音堂,道路就沿着涧河河谷而行,贯穿渑池、义马盆地和新安盆地。

南崤道依赖两条河谷。连昌河与雁翎关河以雁翎关为分水岭,各向东西。两河侵蚀崤山丘陵,形成了一条基本相通的河谷地带。崤山南路通过这条河谷地带,进入洛河谷地。

●崤函古道形成的人文因素

崤函古道除了依赖自然地形,还得到历代政府和百姓的不断开发和整修。

根据目前考古和古代文献的记载,崤函古道早期发现和利用大致可以追溯到新石器时代中晚期,并在夏商时期得到进一步开发。

西周时期是崤函古道建设的一个新的历史时期,即崤函古道全面建成或初具规模的时期。周武王在天下初定之时,即决定另行兴建东都洛邑,并在两都间开辟修建宽阔平直道路,这便是所谓的“周道”。

秦汉时期,崤函古道进入发展完善阶段。秦以都城咸阳为中心,大修驰道,其中最主要的干道,就是咸阳至三川郡(今洛阳),再由三川郡分驰原关东六国旧地。秦驰道是在西周周道基础上修筑扩展的。两汉沿用秦驰道,同时开辟通向西域的丝绸之路,崤函古道由原来的国内通道发展成为沟通东西方文化交流的丝绸之路的重要组成部分。

隋唐时代,崤函古道交通进入鼎盛时期,沿途馆驿设置周全。据资料显示,中唐时期崤函古道沿线设有驿站约21个。

北宋以后,随着政治中心的转移,崤函古道进入了缓慢发展与逐步衰落时期。各代虽都对这条道路进行了整修,但只限于铺垫、疏通,没有新的发展。

崤函古道的历史影响

崤函古道是中国古代最主要的东西交通要道,地势极为险要。清初顾祖禹《读史方舆纪要》称:“自新安以西,历渑池、硖石、陕州、灵宝、阌乡而至于潼关,凡四百八十里。其地皆河流翼岸,巍峰插天,绝谷深委,峻坂迂回,崤函之险,实甲于天下矣。”正是这个原因,战争年代崤函古道是重要的军事要道和天然屏障,和平时期是商贸通道,也是生活通道,在历史进程中影响并记录着中国几千年的历朝兴衰。

●崤函古道在先秦的影响

崤函古道在新石器时期就发挥作用,庙底沟文化等正是通过这条道路快速传播到各地,让华夏文明的曙光照亮了周边广大地区,并形成“早期中国”。

夏商周各朝代的建立及地域的扩大与巩固,都与崤函古道有着密切联系。夏朝启征伐有扈氏的行军路线正是这条路,周武王伐纣及胜利后班师走的是这条路线,后来周公东征并营造东都洛阳,走的也是这条路。周王朝建立后对崤函古道进行整修,有效地维护两京体制,达到对全国行政管理、军事控制的目的。

春秋战国时期,崤函古道成为晋秦等国雄居天下的重要因素。顾祖禹《读史方舆纪要》云:“春秋时,崤函,晋有也,故能以制秦;秦得崤函,而六国之亡,始此矣。”

春秋中期,晋国为制约秦国的发展,联合姜戎在金银山南的沟谷两边(硖石到石壕段)设下伏兵,等待袭击郑国没有得手的秦国军队。最终,秦军“三帅”被俘,全军覆没。此一战被称为崤之战。

进入战国时代,秦国国力强盛后,于公元前329年至公元前314年逐步攻占了崤函古道上的曲沃、焦和陕城,拥有函谷关。此后在秦与六国近百年的战争里,靠函谷关的特殊地形,拒六国于关外。

《史记楚世家》记载,怀王11年(公元前318年),“苏秦约从山东六国共攻秦,楚怀王为从(纵)长,至函谷关,秦出兵击六国……”。

《史记韩世家》载,襄王14年(公元前298年),“与齐、魏王共击秦,至函谷而军焉。”

《史记春申君列传》记载,“春申君相二十二年(公元前241年)诸侯患秦攻伐无已时,乃相与合从(纵),西伐秦,而楚王为(纵)长,春申君用事,至函谷,秦出兵攻,诸侯兵皆败走。”

秦拥有函谷关,进可攻,退可守。秦国与六国对立中,多次兵出函谷,进军中原,秦国吞并六国便是从距离函谷关较近的魏国、韩国开始。

●崤函古道在汉唐的影响

西汉政权的建立与刘邦出奇兵夺取关中有着密切联系,刘邦避开秦军主力和难攻的函谷关,从武关进入,占领关中,使秦投降,并占据函谷关。

公元27年正月,刘秀与赤眉军交战于崤山南麓,即历史上有名的“崤底之战”。由于崤山天险,赤眉军被刘秀军击败,全军投降。“崤底之战”是刘秀建立东汉的关键战役。

崤函古道除了在战争年代发挥作用外,在汉唐经济发展和对外交流方面也具有十分重要的作用。据记载,为了沿途驻跸方便,隋炀帝时“自西京至东都,离宫别馆,相望道次”,唐玄宗开元年间筑建两京路间行宫,各造殿宇及屋千间。据统计,隋、唐在该道沿线设置的行宫共计16处。中唐时期崤函古道沿线设有驿站约21个,遇到急事,两日余便可到达。隋唐时期,这条路上皇室成员、官吏、使臣、商贾往来络绎不绝,运输车马忙碌于道。

●崤函古道在宋以后的影响

北宋以后,随着政治中心的转移,崤函古道政治地位下降,但作为全国交通道路网络的重要组成部分,仍发挥着不可或缺的作用。

这期间也发生过一些重要的历史事件,如北宋末年抗金。当时华北、中原地区几乎全部沦陷,抗金英雄李彦仙凭借崤函古道天然屏障进行作战,与陕州军民一起同金人进行大小战斗200余次,金兵无法长驱直入,陕州得以独存数年。

崤函古道的文化积淀

崤函古道一方面是历代思想文化传播的重要渠道,另一方面也在历代整修使用过程中积淀了丰富的文化遗产。

●崤函古道史前文化传播

根据考古资料以及部分文献记载,从新石器时代的仰韶文化开始,崤函古道地区便开始与西面关中东部的华渭地区居民、东面崤山以东的伊洛河流域的居民存在着某些直接或间接的往来和交流关系,并一直持续不断。

●崤函古道先秦文化传播与积淀

崤函古道先秦文化传播的典型事例当属发生在函谷关的老子著《道德经》和公孙龙提出的“白马非马”论。

其一,老子著《道德经》。

老子约生活于公元前571年至公元前471年,是中国古代伟大的思想家、哲学家,道家学派创始人。老子时任周朝守藏室之史。他博闻强记、思慧如泉,精心研读各种典籍,对当时的种种社会问题进行深入思考,是一位远近闻名的智者,《史记》等文献记载孔子等多次到洛阳向老子请教。后来,老子对周王室彻底失望,决定避世隐居。于是,老子从洛邑出发,沿着崤函古道向西而来,在函谷关写下了一部对中国乃至世界具有重大影响的著作《道德经》。

《道德经》自问世以来,上至皇帝高官,下至黎民百姓,都对其有着极大的热情。英、法、美、日等40多个国家都在研究《道德经》,翻译《道德经》的版本已达600余种。

其二,公孙龙提出“白马非马”论

公孙龙(公元前320年—公元前250年),战国时期赵国人,名家的代表人物。在函谷关,他提出了“白马非马”论。当日,公孙龙骑着白马来到函谷关。关吏拦住说:“你人可以过关,但马不能过。”公孙龙说:“白马和马是两回事,白马不是马,为什么不能过呢?”“白马非马”论说明我国古代思想家开始思考“一般”和“个别”的关系问题。

●崤函古道与汉唐文化的传播和积淀

西汉时,张骞两次出使西域,开启了中原与西域各国的联系,打通了著名的“丝绸之路”,促进了东西方经济文化的广泛交流。

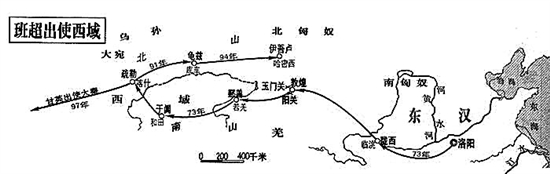

东汉明帝时,匈奴分裂成南、北两部分。南匈奴归顺东汉,北匈奴则经常率领骑兵南下掠夺,并且一度控制了西域各国,切断了西域和东汉的交往。公元73年,班超出使西域,并经营西域三十年,使东汉和西域的经济文化交流得以继续和发展,捍卫了“丝绸之路”,进一步促进了中国与西亚各国的经济文化交流。

东汉时首都在洛阳,这时的洛阳便真正成为“丝绸之路”的起点。崤函古道也真正成为丝绸之路首发路段。在三门峡市区和灵宝东汉墓葬中曾大量集中出土有胡人灯俑,明显是受西域少数民族、特别是粟特民族文化影响的结果。

进入唐代,首都长安政治、经济、文化等正是通过崤函古道这一通道影响中原,并影响日本、朝鲜等属国。这个时期,唐代很多皇帝官员在陕州城驻足,留下了很多重要的文化遗事,特别是唐太宗、唐玄宗等召集众多文臣诗作应对。唐代杰出诗人岑参、王建等都在这里为官。唐代大诗人李白、杜甫、白居易等或在此驻足,或匆忙走过,留下大量的诗篇,此间最著名的当属杜甫的《三吏三别》。

公元759年春,已经48岁的诗人杜甫,由左拾遗贬为华州司功参军,他离开洛阳,赶往华州任所,行走在崤函古道上,所经之处,哀鸿遍野,民不聊生,诗人有感而发,写成《三吏三别》这组辉煌诗篇,其中《石壕吏》是在陕州硖石(当是叫石壕镇)所写。

●崤函古道禅宗文化传播

从现有的资料来看,宗教传播在崤函古道上体现得非常突出。

空相寺处于崤函古道南崤道旁,据《陕县志》记载,空相寺是与白马寺同一时期建造的佛门圣地,是中国最早的寺院之一,距今已有1900多年的历史。公元536年,禅宗初祖达摩圆寂后葬在这里。

位于崤函古道东段的鸿庆寺石窟始建于北魏,工程延续至唐代。据史料记载,鸿庆寺现存的石窟中有佛像120余尊、飞天12个、佛教故事凿刻4幅。第一窟正中的大型高浮雕“降魔变”属石窟艺术中的精品,被称为“国宝级”作品。

据史料记载,崤函古道沿途还有不少寺院,他们从一定方面反映了崤函古道上宗教传播的盛况。

崤函古道历史遗存和保护

●崤函古道道路遗迹与申遗

崤函古道石壕段遗产点位于陕县硖石乡车壕村东南800米处的金银山麓,路面为石灰岩质,全长230余米,呈西北—东南方向,因车轮长期碾轧,在路面上形成了深深的车辙印痕。路面最宽的地方达8.8米,最窄处5.2米。车道印痕有宽有窄、深浅不一。除辙痕外,局部尚留有人工钢钎凿刻的痕迹。2014年6月22日,丝绸之路项目被列入《世界遗产名录》,这段古道则是古丝绸之路上至今保留的唯一的“道路”遗迹,也是整个丝绸之路33个申遗项目中唯一的一条“道路”遗址。除了这段遗址外,当地文物部门目前还发现了超过6公里的古道遗迹,断断续续,有的已深埋地下。

●函谷关保护与开发

作为军事要塞,千百年来,灵宝函谷关多次遭受战争的毁坏。尤其在楚汉之争中,原关楼被项羽所焚,如今函谷关历史文化旅游区的关楼是1992年依据四川成都青羊山出土的汉像砖古函谷关楼重新修建的。据了解,古函谷关的古建筑遗存,成规模的只有老子著经处的太初宫。从1987年开始,灵宝市在古函关遗址进行了瞻紫台、鸡鸣台等先期建设,1992年重修关楼,2009年开始函谷关古文化旅游区建设。

经过多年的建设,如今的函谷关历史文化旅游区已成为国家4A级旅游区,辖区面积16.9平方公里,主要景点有关楼、函关古道、太初宫、藏经楼、瞻紫楼、鸡鸣台等20余处。近年来,灵宝市委、市政府倾全市之力建设改造提升景区,累计投资2.3亿元,建成了道德天书、老子圣像、道岛、德岛、太极湖等人文景观,景区的文化氛围更加浓郁,自然景色更加迷人。

崤函古道作为中国古代东西交通最主要的通道,在历史上发挥着重要的作用,影响并记录着中国历朝兴衰。行走在崤函古道,如同打开一本厚重的历史典籍,无数个发生在这里的重大历史事件浮现在眼前。我们期待着通过更好的研究、保护和开发,让世人能更直观、更全面地领略崤函古道的厚重文化与历史风采。

( 编辑:ljx ) |

崤函古道:影响并见证中国历朝盛衰

来源: 发布日期:2017-03-24 打印

- 上一条:全市参保办理时间延长至3月31日

- 下一条:科技创新引领“三次创业”

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号