7月4日三门峡日报5版 在根治黄河的首期重大工程——三门峡水利枢纽工程建设中,邓子恢同志起到了重要作用。当时,他是国务院副总理、中共中央农村工作部部长,又是国务院黄河流域规划委员会主任,还担任中共中央中南局临时人民政府主席,是根治黄河的国家领导人。因此,三门峡水利枢纽工程建设同邓子恢的名字是分不开的。 报告牵动万人心

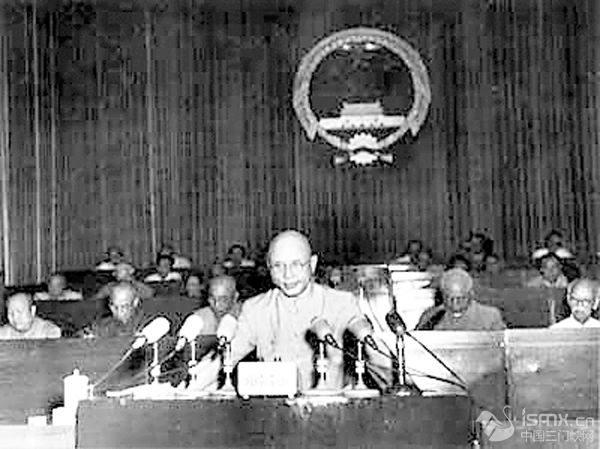

邓子恢在一届全国人大二次会议上作报告

1955年7月18日,邓子恢副总理在全国人大一届二次会议上,详细报告了我国根治黄河水害,开发黄河水利的宏伟规划。他说,黄河流域是中国历史的发源地和中华文明的摇篮,在一个长时期内,是全国的政治经济中心。黄河的水利资源丰富,仅青海以下的水利资源每年就可发电1100亿度。但是,黄河目前的状况还不能作出这样伟大的贡献,因为黄河是古今中外一条出了名的灾害性河流。他详细分析了黄河的水灾状况和形成的原因后,以豪迈的气概宣布:我们必须彻底治理黄河的水害,使黄河永远不泛滥、不决口、不改道,才能确保无数的太阳渡、万锦滩(注1),确保黄河下游千百万人民的安全。根治黄河的第一期工程,就是要在三门峡修建一座防洪、发电、灌溉的综合工程。这项工程将于1957年开始施工,1961年完成。这项工程完成以后,就可以看到黄河下游的河水基本变清,使几千年来人们的梦想变成现实。

邓子恢副总理的报告通过电波传到三门峡,三门峡人民奔走相告,激动不已。举世瞩目的三门峡大坝工程,牵动了千千万万颗跳动的心——祖祖辈辈居住在黄河岸边的河底乡农民听到报告,立即向报社写信表决心,坚决拥护邓子恢副总理的报告,在工程需要搬迁时,一定抛弃故土难舍的念头,带头执行“一户搬家,保了千家”的方针,服从国家大局,以实际行动支援三门峡工程建设;三门峡工地的职工们表示,要抓紧收集好各项施工资料,加快进行铁路、公路、桥梁、房屋、供水等建设,为大坝工程顺利开工做好准备;会兴镇的干部群众听到三门峡工程建设的喜讯,激动地说,邓子恢副总理的报告说到了人们的心窝里,为了工程需要,我们保证要人有人,要住房有住房;三里桥、崖底等乡的农民纷纷表决心,全力支援三门峡工程建设,需要民工时一定带头报名;陕县城关的居民把报告当成了学习讨论的重点;蔬菜生产合作社的职工表示要把菜种好,保证三门峡工人老大哥吃上放心菜……

报告牵动众人心。从机关干部到中小学生,从工商业者到文教卫生工作者,从军人到农民,无不欢欣鼓舞,争表决心,要以“让高山低头,让河水让路”的坚强意志,全力投入三门峡大坝建设,让黄河为民造福。

与此同时,全国各地各界也大力支援三门峡,只要一听说大坝工程建设有需要,要什么给什么,形成了“全国上下一条心,一切为了三门峡”的深厚氛围。

周密安排关怀备至

全国人大一届二次会议闭幕后,三门峡大坝工程建设的准备工作全面展开。1955年12月,国务院常务会议批准组建三门峡工程局领导班子。1956年元月,黄河三门峡工程局在北京成立,是年7月正式迁至三门峡办公,工程局主要领导兼三门峡市委主要领导。

对于黄河三门峡工程局领导班子的配备和选调,邓子恢非常重视,协助周总理做了大量工作。1956年秋,由于健康原因,邓子恢在福建漳州疗养,上任不久的工程局局长刘子厚和副局长王化云前往福建,向他汇报工程局班子组建和选调干部等情况。邓子恢听了汇报,果断决定先从福建、湖北以及水利部、电力部、黄委会和在中央党校学习的干部中,选调一批精干的地、县级干部,加上河南、山东调来的一批领导骨干,组建工程局的领导班子。在邓子恢的直接关怀下,调干问题也迎刃而解。

1956年9月的一天清晨,回到北京的邓子恢向正在中央党校学习的湖北省副厅级干部马兆祥打电话,让他立即到家里来。上午9时,马兆祥来到邓子恢家里,忙了一夜的邓子恢仍然精神饱满,兴致勃勃地向马兆祥谈起了治理黄河的宏伟计划和美好前景,着重谈了三门峡大坝工程。邓子恢说:“我与李葆华、刘澜波(注2)、刘子厚同志商量,想任命你为黄规会(国务院黄河流域规划委员会的简称)办公室主任,兼任三门峡工程局副局长。今天找你来,是要征求一下你对这个任命的意见。”马兆祥当即表示“服从组织安排”。邓子恢对马兆祥具体讲了当时三门峡工程建设的主要任务,重点是做好全面开工的各项准备工作。邓子恢问:“你准备何时赴任?”马兆祥说:“我明天就动身吧!”说罢,就起身辞行。邓子恢一直把他送到门口,并一再叮咛:“兆祥同志,根治黄河是一项长期的任务,三门峡是头一仗,困难少不了。遇事要多与葆华、澜波、子厚等同志商量,实在解决不了的问题,可直接找我。”最后又说:“到工地见了子厚和工地上的其他同志,代我问候他们,告诉他们抓紧做好施工准备,有备才能少患。”直到马兆祥离开,邓子恢才转回身去。

三门峡工程建设初期,现在的市区还是一片农田和荒地,工程局设在当时的陕县会兴镇。当时,会兴是一个只有几百户人家2000余人口的小镇,骤然住进了指挥千军万马向黄河宣战的工程指挥部,接踵而来的建设大军和物资设备,使小小的镇子拥挤不堪,面临着缺电、缺水、缺粮的考验,最紧迫的还是缺少住处。时至9月,黄河岸边秋风不时刮起,许多工人还是露天宿营。刘子厚上任后发布的第一道命令,就是发动群众上山打茅草,在地窝子搭工棚。工人们在阴暗低矮的地窝子里铺上茅草,摆上简单的铺盖,点着昏暗的小油灯,穿着单薄的衣服,却个个精神抖擞,非常乐观。他们没有一个人叫苦,没有一句怨言,心里只有“我们的建设工程”“我们的三门峡”。工程局的领导想到天冷了,不能让工人们住在地窝子里搞建设,得马上想办法才行。邓子恢获悉这一情况,立刻指示:在抓紧做好施工准备的同时,必须在冬季到来前,首先解决8000人住宿这个大问题。根据邓子恢的指示,工程局党委派马兆祥迅速赶回北京,在邓子恢、薄一波的关怀和国务院有关部委的支持下,很快领到了3000顶帐篷和3000立方米木材的批条,又要了2500千瓦的列车发电站。这些物资都当即派人速发三门峡,以应急需。

一切办妥之后,马兆祥向邓子恢作了汇报,邓子恢副总理听了非常满意,接着问:“你下一步还准备干些什么?”马兆祥说:“工程局党委考虑,今冬工地上人员还将增加,3000顶帐篷不够用,我们准备再去湖北搞几十万根竹子和其他一些建筑材料。”邓子恢问:“有把握吗?”马兆祥把向铁道部要车皮已发湖北待命和自己马上南下湖北的决定向邓副总理作了汇报。邓子恢又询问了工地上管理干部和技术干部配备的情况,思索后说:“湖北的事办完以后你再到福建去一趟。福建干部力量强,又有一大批随军南下的北方干部,你挑选几十名能干的地、县级干部,回去充实工地的干部队伍。从福建回来再到安徽拐一下,安徽的佛子岭、响洪甸两个中型水利工程就要竣工了,从那里解决一部分技术干部。如果还不够,再想别的办法。等你动身的时候,我给福建、安徽先打一下招呼。”听了邓子恢的安排和嘱咐,马兆祥十分感动,他万万没有想到,当时身兼数职,既主持中央农工部工作、治黄工作,又主持中南局工作的一位副总理,能为下级工作考虑得如此周到。这样的领导作风和工作效率,令马兆祥和工程局的领导们始终不能忘怀。

在周总理的领导和邓子恢副总理的具体指挥下,三门峡大坝工程的筹建工作进展迅速。仅仅两个多月,万余建设大军全部告别了阴暗潮湿的地窝子,住进了帐篷或毛竹机瓦工棚,大批职工宿舍正在兴建;公路正在修建,郑(州)—洛(阳)—三(门峡)高压输电线已经架通供电;拦河大坝的坝基已经开挖,国内外大型机械源源不断地运抵工地……三门峡大坝工地上热火朝天,呈现出“白天一片红(旗),夜晚一片明(灯)”的壮丽景观。从陕州城遥望工地夜空,光亮映红了半边天。无论是谁,只要到工地一看,就会被建设者们万众一心、气吞山河的精神所鼓舞,这就是大坝建设者的创业精神。

注1:太阳渡是陕州城通往山西平陆的渡口,位于原陕州城西北的黄河岸边;万锦滩在太阳渡下游5公里。

注2:李葆华时任水利部副部长,刘澜波时任电力部副部长。

主要参考资料:

1.《新华月报》1955年第8号;

2.《河南日报》1955年8月3日、4日、6日、11日;

3.《万里黄河第一坝》1992年河南人民出版社出版;

4.《革命史资料》第8期,1982年文史资料出版社出版。

(作者为原陕县党史办主任)

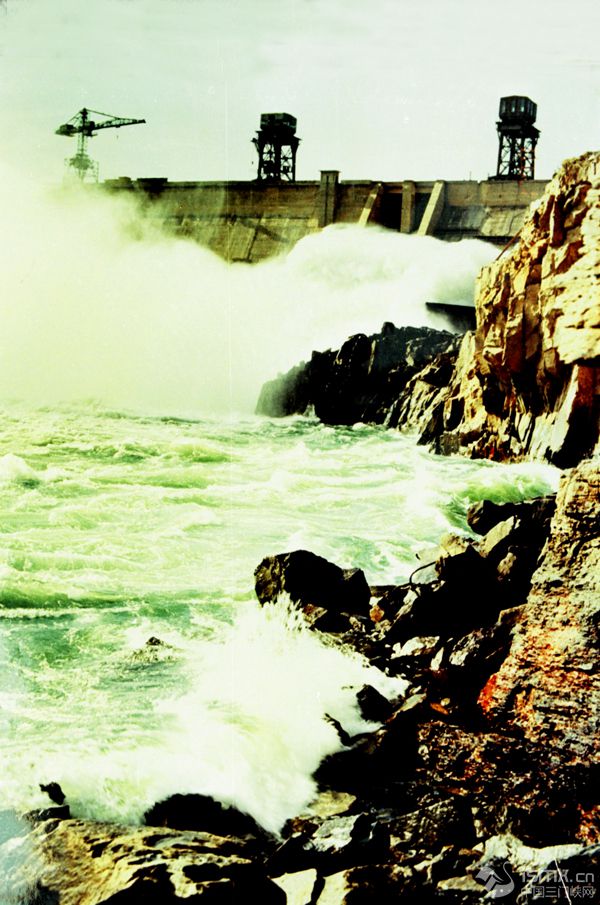

图片:雄伟的三门峡大坝 成忠义 摄 责编:徐伟 ( 编辑:徐伟 ) |

邓子恢与三门峡大坝建设

来源: 发布日期:2017-07-04 打印

- 上一条:国网三门峡供电公司:圆满完成大气污染防治攻坚战任务

- 下一条:“三进”三门峡

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号