| 本网讯:(文/记者 王超 图/记者 尤黎明 )邮是邮政,电是电信,邮电合营是20世纪新中国的特有现象,现已消失在历史的烟云中。在大坝建设前后,三门峡市邮电局从无到有,为大坝的顺利开工建设乃至竣工,为三门峡城市发展提供了不可或缺的信息服务。从这里,仿佛打开了一扇通向全中国乃至全世界的“窗口”。

3匹马驮运的邮件 爬窗户上厕所的邮电员工

保存了40多年的持枪证 酱油就水当饭吃的郭良儒

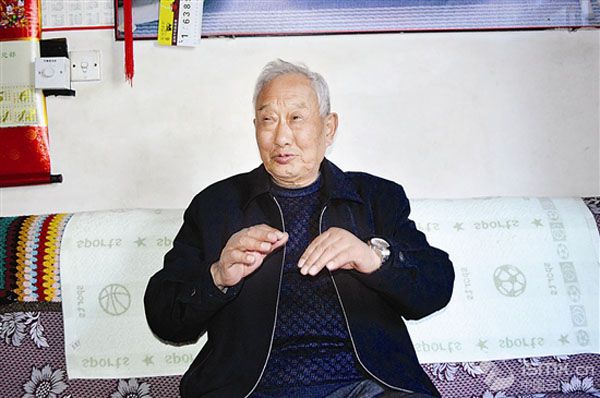

又瘦又高,花白的头发,朴素的衣着,娴静的神态……1937年出生的郭良儒不善言谈,具有传统农民的勤劳和朴实。

郭良儒 1956年,从高庙乡走出的郭良儒想到陕县木业社当会计,在三门峡工区劳动局开具介绍信时却被劝阻:“三门峡搞大坝建设,外地人都来支援,咱们三门峡人还能再出去?”于是,郭良儒就到三门峡工区邮电局干起了投递员的工作。此后的36年,他分别在投递、营业、发行、机要、封发等岗位上兢兢业业工作,直到1993年从大安邮电支局支局长的位置上退休。

当时的邮电局位于现在的会兴中大街,邮电局下设坝头邮电支局(位于史家滩,即现在的大坝坝根黄河底)、大安邮电支局和角古洞邮电所。1957年之前,通往大坝的公路没有修通,每天与坝头之间的往来邮件用3匹马驮运;公路修通后,就用汽车运送;同年12月,铁路修通后,就用火车运送,每天早上7点发车、7点40分到达,下午5点再返回。

3万多人的大坝建设者都是从全国各地来到三门峡,因为人太多,住宿问题不能全部解决。在大安的斜坡和坡嘴上,郭良儒的眼前是用竹竿和油毛毡组合而成,用糊上泥巴的玉米秸秆作为墙壁的简易房;而有的人则在山坡上挖出窑洞用于住宿。现如今,在通往大坝的老路两侧还能看到这些窑洞。

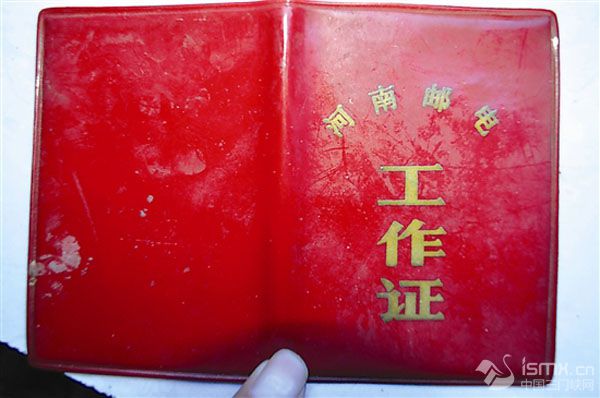

郭良儒保存的“河南邮电”工作证

不能带家属,工资需寄回家,又不能耽误正常工作,大坝建设者们只能在不上班时办理汇兑业务。在郭良儒的记忆中,每当发放工资的那几天,一大早,营业室的门前就排起了长队。这时,邮电局的营业员不但午饭顾不上吃,就连上厕所都出不了门,只能从窗户爬出来。更苦的是汇兑营业员,他们每人每天要开400多张汇票,经常加班到夜里,曾经最晚的一次加班到凌晨1点。

在谈到当机要员的那段日子时,郭良儒介绍得很详细。那时,邮电局要求机要员必须是绝对可靠的共产党员或共青团员,且出身贫苦、历史清白、苦大仇深、根正苗红。

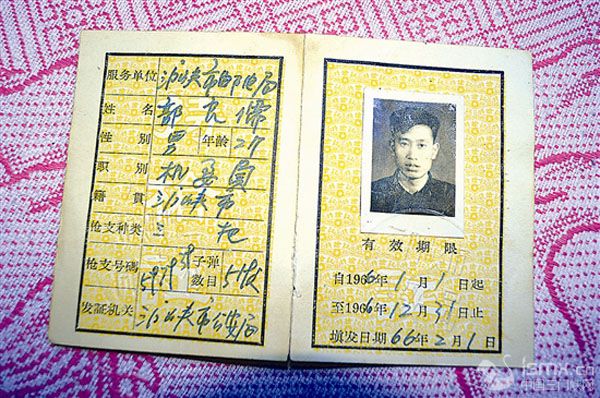

郭良儒保存的持枪证 作为机要员的郭良儒负责投递的有《人民日报》《河南日报》《参考消息》《三门峡日报》等。当时,《参考消息》是按机要投送的,外面包着一张纸,纸上写明某某分局某某办公室某某某收,接收人接收时需签字和盖公章。《三门峡日报》于1957年由十一工程局的《三门峡报》与《陕县日报》合并而来,报社设在会兴。三门峡市委、市公安局因有自己的机要室,只需要把机要文件送到他们的机要室就行了。

机要文件按郭良儒的话说就是“多了多送,少了少送,没有不送”。有一次,因为机要文件太多,郭良儒在天黑时还有一件机要文件没有送出,但接收人已经下班了,郭良儒硬是摸黑找到对方家里把机要文件送出。

邮电局给机要员配备有手枪,并发有持枪证,出班时到机要室登记领枪,手枪不许外露,要用衣服盖住别在腰上,下班时交回手枪并登记销号。郭良儒经常私下拆装手枪,熟练时可以蒙上眼睛在很短时间内完成拆装,并曾代表邮电局参加过一次技术表演赛,获得过奖项。持枪证是1966年2月颁发的,首页盖有三门峡市公安局的钢印,第二页清楚地写着,枪支种类:三把;枪支号码:597939;子弹数目:5发……

1960年,投递员的伙食标准是每人每月35斤(乡下40斤),平均每人每天约为1斤1两。郭良儒回忆:那时的早饭是稀饭(免费)和馒头(3两),午饭还是稀饭(免费)和馒头(8两),到了晚上就没啥可吃了。若是在红薯成熟后的一段时间,许多人为了填饱肚子就去捡别人丢在地上的红薯蒂吃。要是实在没啥可吃的,又不能影响正常工作,郭良儒就在一碗开水中放入酱油和盐,喝下去把肠胃撑满来顶饥。即便如此,郭良儒还是四肢无力、浑身发虚,腿跨不过自行车车座,硬提精神坚持送机要文件。

在艰苦岁月的无悔坚持中,郭良儒对自己的工作要求是“指到哪干到哪”。他的儿子郭俊耀、女儿郭菊梅及孙女郭丽都从事邮政工作,一家三代都把大好青春或已经奉献、或正在奉献给三门峡的邮政事业。

潘曰珣 一排民房的邮电局 潘曰珣的幻听

得到周总理的表扬 一起小小的“国际纠纷”

“从老车站走出来一看,高粱地、棉花地、坟地一片一片的。”1956年8月15日,潘曰珣来到三门峡的第一印象就是如此。

走在会兴街上,潘曰珣问路人:“邮电局在哪?”

路人指了指路边一排十一间瓦房:“看,那一排靠街的民房就是!”

1931年出生的潘曰珣是山东日照人,从响应国家号召、服从上级分配来到三门峡搞支援、搞建设,兢兢业业,为三门峡的邮电事业作出贡献一直到退休,最后把家也安在了这里。

回忆起那时的艰苦条件,潘曰珣挺直的腰杆又挺了挺,双眼放光,声音更为洪亮:“真艰苦!吃水难、住宿难,邮电局的房子是白天营业、晚上住宿,饮用水是1毛钱1桶,缺水时有钱都买不到。”

为了把工作做好,潘曰珣和其他报务员一样,一天到晚守在电报房,实行24小时值班制,单位放假也得照常工作,“说不累那是假的”。“嗒嘀嘀嗒”“嘀嘀”“嗒嘀”……每天在嘀嗒声中度过,工作要求精准不能出错,精神高度集中,以至于潘曰珣经常在睡梦中觉得有电报声,起床后发现是幻听。

那时,气象电报(OBS)要求在8分钟之内送到,水情电报(R)要求在20分钟之内送到,特急政务电报(IMD)要求在40分钟之内送到。潘曰珣就是在一次次的争分夺秒中圆满地完成了工作,从来没有出错,用他的话说就是“那个工作就怕耽误了”。

最令潘曰珣自豪的是,他曾把一封电报亲手交到周恩来总理的手中。当时,潘曰珣收到一封标注为IMD需要呈交周总理的电报。按电报的正常程序,国家领导人的电报都是先送到新城(即三门峡市区)由三门峡工程局转交。但周总理那时正在大坝视察工作,若是先送到三门峡工程局,就不能在40分钟之内把电报送到周总理的手中。

于是,潘曰珣直接把电报送往大坝。到了大坝,他向人问清了周总理的所在后,刚好看到周总理正沿着花坛向前走。

于是,潘曰珣跑过去敬礼,大声说:“报告总理,我是邮电局的报务员。有您的电报,我怕误事,我来直接送给总理!”

周总理接过电报,微微一笑:“你能随机应变,这很好嘛!”

让潘曰珣最难以忘怀的一件事,是因为一封不受重视的水情电报,导致两人死亡的惨剧。1958年,潘曰珣把一封水情电报送到大坝。当时的钻探队队长接收后把电报装进兜里,却没有给正在船上进行钻探作业的工人说明情况。后来,一个浪头打下来,船上的两个人连船一起被水淹没,尸体至今也没找到。虽然钻探队队长被逮捕判刑,但两条人命就这样没了。“干工作就要有责任心,不能疏忽,要确保万无一失。”潘曰珣感叹道。

与潘曰珣记忆相伴的还有一起小小的“国际纠纷”。有一次,一位日本记者要把新闻稿用电报发出,但那天电报业务繁忙最后给耽搁了。日本记者气愤地对潘曰珣说:“我发的新闻变成历史了!”潘曰珣因为工作太忙没有回应,最后这位日本记者把这件事告到了国家邮电部。虽然最后不了了之,但电报房的器材因此而更新。

退休近30年现已87岁的潘曰珣在提到电报业务时,张嘴就能说出“三门峡”的数字编码:“洞洞洞五、拐洞两四、幺四九九。”也许,这就是那个时代带给潘曰珣的那种对工作无比热诚的精神:“能来三门峡搞建设是一种光荣。要一不怕苦、二不怕死,心中有了信仰,就没有过不去的坎儿。”

架子车—自行车—汽车—无线电报—有线电报

一次次的革新 标志着一次次的新发展

三门峡大坝造就了三门峡城市,三门峡城市赋予了三门峡市邮电局生命,三门峡市邮电局孕育了三门峡市邮政局。

时间定格在1956年5月1日,市邮政局前身的前身——三门峡工区邮电局成立;1957年3月,三门峡市(地级)邮电局成立,后于1961年10月撤销,并改为县级局;1970年,三门峡市邮电局分为邮政局、电信局,后于1974年再次合并为邮电局;1986年4月,三门峡市邮电局升级为地级市邮电局;1998年,三门峡市邮电局再次分营。在分分合合中,全市邮电行业见证了大坝的竣工、见证了三门峡城市日新月异的变化。

《三门峡市志》中明确记载了三门峡市邮电局的邮路发展历程、投递方式变更等重要的时间节点。

1958年以前,市区只有一条接送进出口邮件、报刊的市内邮路,运输工具是手推车或架子车;1957年,三门峡市邮电局开办局(会兴)至坝头(史家滩)和市内转趟邮路各1条;1958年,开办局(会兴)至火车站第一条自办汽车邮路。1990年底,市区邮路发展为9条,其中铁道邮路1条、汽车邮路6条、摩托车邮路1条、自行车邮路1条。

新中国成立初期的步班投递、1951年的自行车投递、1956年的汽车投递、1966年的摩托车投递、1975年使用包裹收寄机、1990年邮政汽车增至14辆……让我们记住这些第一次在三门峡出现的投递方式,记住城市投递曾经的艰辛,在三门峡城市发展史中,还有更多如郭良儒、潘曰珣那样默默奉献的人。

2014年6月30日,一列普通的K361次(上海至银川)列车从三门峡火车站徐徐驶离。谁能想到,正是这普普通通的列车,表明了运营整整57年的三门峡火车运邮正式退出历史舞台,其相关的邮政业务由汽车运输接替。

另外,在当今已近乎绝迹的电报业务曾经有着属于它的辉煌。辉煌来自于为三门峡大坝建设提供信息服务,为三门峡城市发展添砖加瓦。

1956年,三门峡工区至洛阳和郑州为直达有线电路;1957年,三门峡市至郑州首次使用电传机通报,12月26日,三门峡市至洛阳改为直达快机工作电路;1986年,电报电路改组为以三门峡市为中心的通信网。《三门峡市志》记载,直至1990年底,市区电报设备有载波机11部、电传打字机22部、传真机2部、无线短波发报机15部。

……

一次次革新,标志着一次次新发展。不断创造奇迹的三门峡邮电人,从历史中走来,走向再次创造辉煌的21世纪,走向全面建成小康社会的新征程。

邮电分营后 1998年全市邮政收入2963万元

2008年收入12660万元 2016年收入24087.55万元……

1998年3月28日,国家邮政局的成立揭开了邮电分营的序幕;同年11月6日,三门峡市邮政局挂牌成立。新成立的三门峡市邮政局分得了原邮电局18.71%的资产和45%的人员,而当年全市邮政业务收入仅2963万元,企业发展顿时举步维艰。

“工资低了,福利取消了。”这是经历过邮电分营的老邮政人的共同感受。“出路在哪儿?我们怎么办?”当时的邮政行业从邮电时期的“朝阳产业”一下子变成了独门独户的“夕阳产业”,邮政员工出现了群体性迷茫。

此时的邮政局领导班子审时度势,奋发图强,提出了“苦熬不如苦干”的口号。“大干50天”邮政业务劳动竞赛、邮储劳动竞赛、报刊发行劳动竞赛……邮电刚刚分营那一段时期,为了快速发展邮政业务,各种竞赛活动层出不穷。

“那时候年纪小,对父亲的做法特别不理解!”市邮政局原副调研员、全国劳动模范周金学的女儿周贯红如此评价父亲。对父亲终日忙忙碌碌、过年过节从来没有陪过家人、因病住院还在病房中召开会议等往事“如数家珍”。

一代代三门峡邮政人,始终坚守着“人民邮政为人民”的服务宗旨,传承着“开拓创新,勇争一流”的精神。进入21世纪以来,三门峡邮政更是一路爬坡过坎,一路砥砺奋进,始终坚持发展第一要务,积极推进创新转型,不断拓展新的发展空间,各项工作取得了新成绩。2007年10月,三门峡邮政储蓄银行成立;2008年,全市邮政实现收入12660万元,较1998年翻了两番还多,10年内年均增速33%;2016年,全市邮政企业实现收入24087.55万元,较1998年翻了三番,18年内年均增速39%。

以2016年为例,当年新增金融总资产43.35亿元,实现包裹快递业务收入819.08万元,快递包裹收入翻番,累计建成便民服务站884个、“邮乐购”实体店583个……

面对成绩,三门峡邮政人不骄不躁,清醒认识发展不平衡、不协调,创新的动力和活力不足,基层基础管理薄弱等问题,提出了深化转型、融合地方产业、加大创新转型力度、整合内外资源、全面加快县域邮政发展等加快转型发展的新任务,制定了全市邮政企业实现收入较上年增长8.5%以上的新目标。“无论遇到多少困难挫折,我们始终都要方向明晰、信念坚定;无论遇到多少荆棘坎坷,我们始终都要行稳致远、淡定从容;无论遇到多少艰难险阻,我们始终都要步伐铿锵、砥砺前行。”中国邮政集团三门峡市分公司党委书记、总经理张大海掷地有声的话语,对全市邮政干部员工提出了新的历史起点上的新要求。

铭记历史是为了更好的前行,弘扬传统是为了开创美好的未来。只有不忘三门峡城市的开创之苦,才能更好地继承和发扬老一辈人的无私无畏的精神,更好地服务人民。

注:2011年,三门峡市邮政管理局成立,属于管理机构;2014年3月5日,河南邮政公司三门峡市分公司成立,2015年5月1日改为中国邮政集团公司三门峡市分公司,原邮政局所属邮政业务归于其下。

( 编辑:徐伟 ) |

峡谷里走出“五彩邮路”

来源: 发布日期:2017-07-28 打印

- 上一条:双手“刮”出一片天

- 下一条:市直部门郑重作出服务承诺 接受社会监督

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号