夜晚的涧河公园星光闪烁,涧河波光粼粼;老百姓家中的水龙头一拧,白花花的自来水便流了出来……黄河流经的三门峡,在外人看来似乎是一个“水城”,事实上,水一直是制约三门峡发展的重要因素。三门峡市委、市政府把饮水问题作为重要民生工程来抓,经过数十年努力,解决了水源和污水处理的问题,一泓生命活水平稳流淌在城市间。 本报讯:(记者 葛洋 )甘甜水源,一座城市的千年企盼

三门峡,古称陕州。翻开古陕州城居民用水历史,“用水难”一直困扰着这座城市。

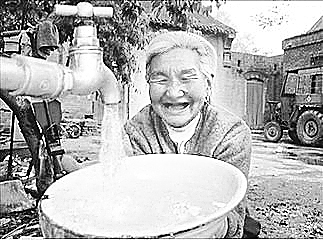

我市农村也通上了安全放心的自来水,老百姓喜笑颜开(2007年) 早在唐朝初年,由长孙操主持初创广济渠,引斗鸡泉及青龙涧河水入渠至城内。此后历经唐、宋、元、明、清等多个朝代及民国时期,此渠虽有短暂荒废,但基本延续使用1000多年。由于广济渠水量有限,不允许百姓灌溉农田,城内多数平民百姓都以南泉之水为生。

如今的三门峡城区,建市前多为旱田、荒地,加上旱季井水枯少,群众生活用水极为艰难。青龙涧河沿岸的师家渠、李家窑、崖底等村庄,居民取用青龙涧河水,皆需往返数里。

民国时期,老陕州人用于存储水的水井 三门峡现代城市供水的历史,始于黄河三门峡水利枢纽工程的建设。1956年6月,为配合三门峡大坝建设,黄河三门峡工程局开工兴建会兴镇第一期供水工程。当年10月,工程完工,开始向市区供应自来水,日供水能力达到1282吨。

1958年10月,供水工厂整建制移交三门峡市建设局,改称为三门峡市自来水厂。1971年、1985年,涧北水厂、三门峡市第二水厂分别建成投产,均以地下水为水源。

1986年,三门峡区划调整设市,城市工农业生产和城市人口均大幅度提高,用水量急剧增加,而严重超采地下水则造成深井出水量大幅减少,城市供水能力严重不足。

缺水已严重影响到了广大市民的日常生活,更制约了三门峡的经济社会发展。寻找新的水源迫在眉睫。

商贩在三门峡市区贩卖温泉水(2000年) 1993年底,以黄河水为水源的地表水厂——三门峡市第三水厂开工兴建。两年后,该厂投产运行。处理黄河水需经过调蓄预沉、加药、消毒、沉淀、过滤、再消毒等一整套处理工艺,相对比较复杂,但处理后的水质符合国家35项卫生要求。

采用黄河水源配合地下水源供水,对满足城区居民需求、缓解城区地下水沉降起到了很大作用。但近年来,由于三门峡水库改为超低水位运行,造成第三水厂取水困难;黄河水含沙量大,水体严重污染,不仅加大了水厂的处理成本,而且不少市民反映黄河水饮用口感差。部分市民每日到城区附近灌取泉水,或购买来自三门峡西站的温泉水,曾被媒体戏称为“守着黄河买水吃”。

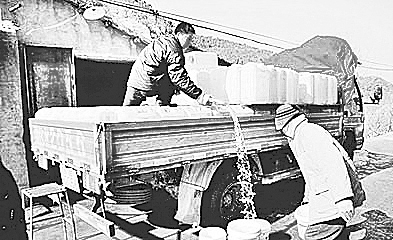

民国时期,老陕州人用驴驮水回家吃。 为三门峡城区寻找新的饮用水源,保障用水安全问题,被提上市委、市政府的重要议事日程。

城市引水,惠及百姓的民生工程

但是,到哪里才能找到足量甘甜的饮用水源呢?

早在2000年,三门峡就曾考虑过从龙脖水库向三门峡市区调水的方案,但经过市水利局勘测后,认为沿途管线输送困难而作罢。

灵宝市卫家磨水库一角 不久,水利部门提出从故县水库引洛河水至三门峡的设想,此计划又分提水后通过明渠至窄口水库后自流、通过隧洞引水至窄口水库后自流两种方案可供选择。但后经论证与概算,需投资7亿元之巨而再次作罢。

后来,灵宝市计划复建坝底河卫家磨水库工程,这给三门峡城市饮水水源的选择带来了新的希望。卫家磨水库位于深山区,水质好,水量丰富,没有污染,非常适合城市用水。于是,三门峡市委、市政府计划从坝底河卫家磨水库至市区修建城市引水工程。

2004年春,卫家磨水库复建工程获得批复。当年10月16日,卫家磨水库复建工程开工建设。随后,市水利局开始对卫家磨引水工程进行调研、论证,并草拟实施方案。

2005年7月4日,市政府成立了城市引水工程领导小组。同月,三门峡市城市引水工程前期工作专家调研组成立,并委托黄委会三门峡库区水文资源局、市水利局、市水利局勘测设计院及中国水利水电第十一工程局勘测设计院等单位,分别对三门峡市开辟新水源、建设引水工程进行可行性研究。

2005年10月,我市召开了三门峡市城市引水工程论证报告技术评估会。经过认真讨论与评议,会议认为利用新水源替代黄河水源是一项民心工程,工程建设十分必要。为广泛听取市民意见,我市还发放2000份调查问卷,受访者积极响应,问卷回收率达100%。

2006年2月,中国水利水电第十一工程局勘测设计院编制了《三门峡市城市引水工程可行性研究报告》,选定卫家磨水库为三门峡市第三水厂的替代源。

2006年3月,河南省水利厅批复了《关于三门峡市城市引水工程水资源论证报告》的审查意见。随后,三门峡市发展和改革委员会批准了《三门峡市城市引水工程可行性研究报告》,要求争取项目早日开工建设。

2006年10月31日,在三门峡市区30万居民的热切企盼中,三门峡市城市引水工程正式开工。当年12月,卫家磨水库大坝建成,引水工程沿线的土地征用、移民搬迁等工作开始有序进行。

按工程设计,城市引水工程需新建39公里输水管线,起于朱乙河水库,止于三门峡市第三水厂,共分8个标段。

2007年4月5日,三门峡市城市引水工程一标段破土动工。随后,其他标段也陆续开工建设。

在引水工程建设中,红线渠除险加固工程是一项重点工程。因运行年代久远,红线渠渠道沿线和建筑物多处损坏,已经出现多处病险工段。

2007年7月9日,除险加固工程开工建设,短短5个月,施工单位就完成了明渠、暗渠、隧洞、倒虹吸、渡槽、排洪桥、护岸工程等建设。

施工中还对城市引水管线穿越青龙涧河段方案进行了变更。引水管线原设计跨越青龙涧河采用倒虹吸方案,但由于城市规划要求青龙涧河保持较高水位运行,若按原方案实施,工程投资将会大幅度增加,同时施工难度加大,运行维修困难。经过引水工程建管处以及设计部门等多方研究,确定将跨青龙涧河方案调整为架空管方案,从而在青龙涧河上形成了一座美丽的“彩虹桥”。

在各级领导、各有关部门和沿线群众的大力支持下,引水工程管线建设稳步推进。

2008年2月3日上午,一股来自卫家磨水库的甘甜水源,从位于三门峡市区人工河北侧的三门峡城市引水工程输水管线临时出水口涌出。这标志着备受全市人民关注的三门峡市城市引水工程试通水成功,已具备了正式通水条件。

2008年9月8日。这一天,三门峡市城市引水工程将开始向第三水厂供水,并通过全市的供水管网供给市区千家万户。

随后几年,三门峡又陆续开工建设大石涧水库、卢氏鸡湾水库,把三门峡城市饮水问题彻底解决。

三门峡市城市引水工程,对于改善三门峡城市居住环境,提高市民生活质量,进一步促进国民经济可持续发展,实现全面建成小康社会的目标都具有重要意义,是市委、市政府近年来深入落实科学发展观、着力改善民生、构建和谐社会的生动实践。

提升水质,打造一片醉人风景

随着城市发展,污水处理也成为不容忽视的问题。

我市一污水处理厂俯瞰 现如今,天气晴朗的每个早晨,沿着涧河公园,不少居民绕着河边跑步晨练、在岸边打太极,累了便坐在河边看看风景,感觉舒适宜人。

然而,如果倒退到青龙涧河整治前,大家都会选择尽量少去,主要原因之一是河水臭人。

“以前的青龙涧河,只要天气稍微热点,走到河边就能闻到一股怪味。我们也尽量不去河边玩耍。”家住河堤路涧河小区的魏女士说,经过整治后,现在的青龙涧河河水干净、景色迷人,吃完饭后,她总爱到河边散散步、走上一圈,呼吸呼吸新鲜空气。

我市一污水处理厂现场作业处理污水(2013年) 正如市民所说的,随着生活污水截流、排污管网改造、河底清淤、补换污水管道等一系列整治措施的相继实施,如今的青龙涧河河水清了,臭味没了,微风拂过,河面不时泛起粼粼波光。

值得一提的是,青龙涧河在整治中,还率先采用了“驯化”生态净化技术。这种技术主要利用浮游动物吃藻、控藻作为启动因子,结合水体净化程度,逐步对水生植物种群和结构进行优化,建立天然“生物链”,促进水体生态平衡。

“在这间调度室内,从进水的水质、水量,到生产过程中的各项指标控制,再到最后排水的水质情况,我们都实时监测着。”丰泽污水处理厂吴建伟介绍。

污水处理厂工人在检验污水(二○一三年) 来到污水处理厂,只见源头的企业污水水质很差,颜色很深,气味很重,经过污水处理新系统的水解酸化、气浮、活性炭吸附等先进技术处理后,污水变得碧绿清澈,实现达标排放。在清水池上,记者看到从标排口流出的大量清水就是经过十几道工艺处理后达到排放标准的工业废水。“标排口的水质数据是实时监测的,并上传到三门峡市智慧环保系统,各项数据符合标准才会排放。”吴建伟说。

“在污水臭气治理方面,我们对主要池子进行加盖处理,新建了臭气治理装置,进行集中收集处理,达到排放标准,进一步改善现场环境。”吴建伟说,“目前该厂污水处理量每天在1万吨左右,我们强化源头把控,对各单位进水严把纳管标准,并将超标水切换到事故池进行专门处理。”

这些变化,也只是三门峡市主城河库水环境综合整治的一个缩影。据介绍,作为三门峡市委、市政府推进实施的重点民生实事之一,经过两年多来市、区两级的共同努力,三门峡市主城区水环境综合整治工程取得显著成效。

如今,不少河库不仅消除黑臭现象,还实现水质稳定达标,吸引白鹭、翠鸟等鸟类前来栖息,一幅幅岸绿水清的美好画面也随之回到市民身边。

责编:徐伟

( 编辑:徐伟 ) |

城市的一泓生命活水

来源: 发布日期:2017-11-16 打印

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号