黄一鸣| 中国著名纪实摄影家。海南省摄影家协会名誉主席、海南省纪实摄影协会主席,中国日报社高级记者。曾获中国新闻奖、第七届中国摄影金像奖、上海郎静山摄影艺术三届金像奖及终身成就奖、中国艺术摄影金路荣誉奖,被《人民摄影报》等单位授予“人民摄影家”称号。

纪实摄影家应是本土视觉代言人

我的理念,记录就是珍贵作品。 在报社工作,公共语言是第一位的,其次才是个人的摄影创作,但它们并不矛盾,我的很多专题都是在新闻摄影上进行了更高的升华。

孙振军:你是学画画的,怎么没有走上绘画的道路,反而从事摄影创作了?

孙振军:近30年你出版了15本摄影专著,除了《汶川大地震摄影纪实》,其他大部分作品都是拍摄海南本土的。你是有意识地坚持拍摄、编辑这套记录海南变迁的丛书,还是在边拍边编的过程中逐步完善拍摄思路的?

孙振军:你在《中国日报》做外宣工作,首先要做的是完成工作任务,所以公共语言是第一位的。个人的主观判断,哪怕是善意的判断,从某种意义上来讲,是不被工作性质所允许的。那么你在拍摄中有这种矛盾吗?

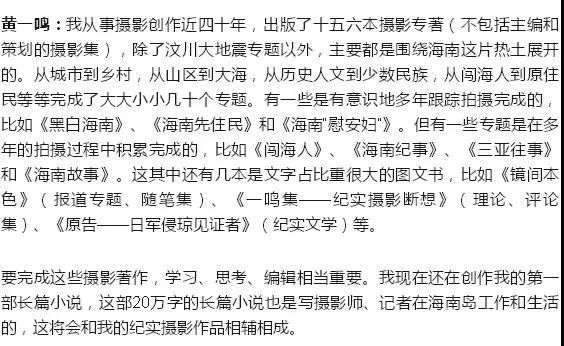

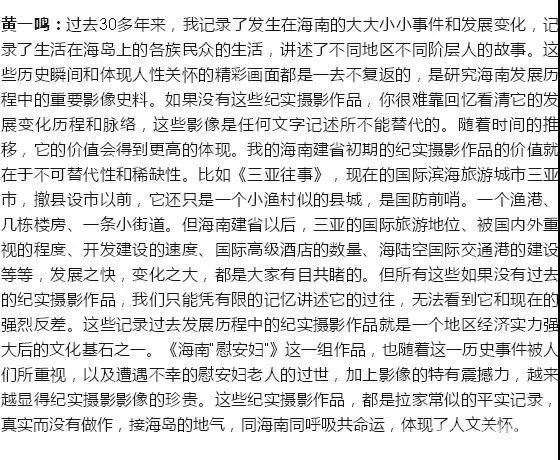

进入海南大特区的旅客(1990年) 黄一鸣 摄

30多年来,我记录了发生在海南的大大小小事件和发展变化,这些许许多多的变化瞬间值得用纪实摄影的方式去记录。而且这些历史瞬间早已一去不复返 ,成为研究海南发展历程中的重要影像史料。

孙振军:现在海南各个城市的建设非常现代化,和北京、广州差不多,原来你拍摄记录的很多纯乡土的东西已经消失,成为一种影像记忆,你怎么看待不同时期海南的变化?

黄一鸣:海南城市建设和全国一样,在城市化建设的高速进程中,发生了翻天覆地的变化,这是我们每个人有目共睹的。旧貌换新颜,许多祖祖辈辈熟悉的场景已经消失不见。人类是有健忘症的,这种变化如果不用影像记录下来,我们很难清晰地回忆起它的过往,也会对目前的繁华、舒适、现代习以为常。

纪实摄影作品为我们提供了一个影像记忆的文本,它让我们深谙过去的足迹,这就是纪实摄影的价值所在。随着海南建省办经济特区,建设国际旅游岛步伐的加快,许多原始的、本土的、“土老破旧”的原貌已经不复存在了。随之而来的是和世界上每一个繁华大都市一样的繁荣现代、五彩缤纷。2018年将迎来海南建省30周年,随着多个国际航空港的建设,高级国际度假城市的形成,环岛高速铁路的开通,四通八达的城乡高速交通网络建成,数字化海岛城市“智慧岛”、“云计算”、“大数据”的建设,海南已经成为全国人民向往的理想工作生活居住地。那些过去的影像就成为珍贵的记忆。

上个世纪80、90年代的海南,是改革开放、建省办经济特区经济建设高速发展的最初时期。社会在转型,各种冲突矛盾加剧,环境发生变化,人们的生活和行为方式在嬗变中成长。这许许多多的变化瞬间值得用纪实摄影的方式去进行记录。现在看来,这一时期的海南影像是用金钱买不到的,这就体现了一位纪实摄影家的使命、价值和责任担当。

孙振军:30多年来,你用相机收藏了海南各个时代的历史,这些影像究竟有什么价值?你的纪实摄影和别人最大的不同是什么?

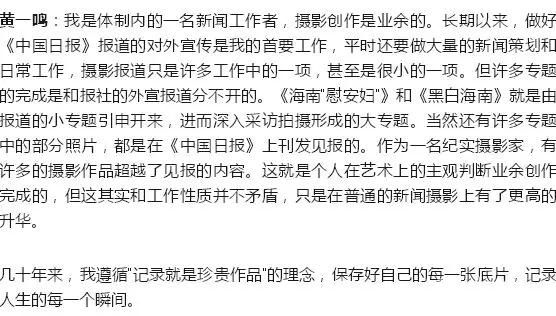

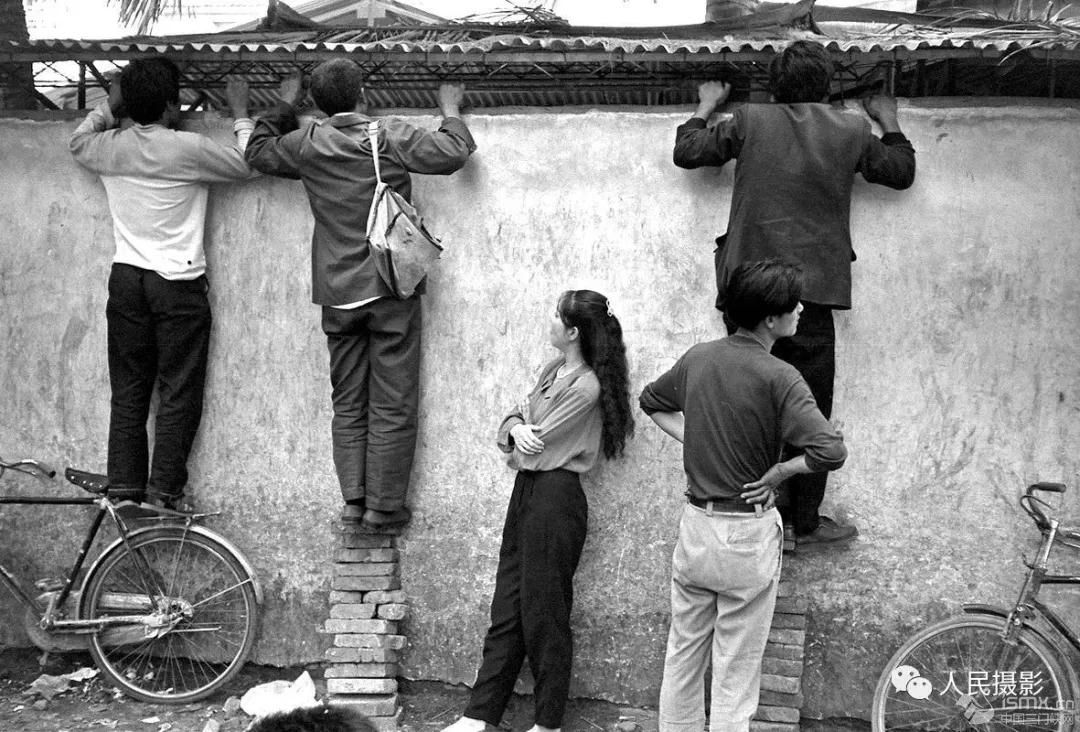

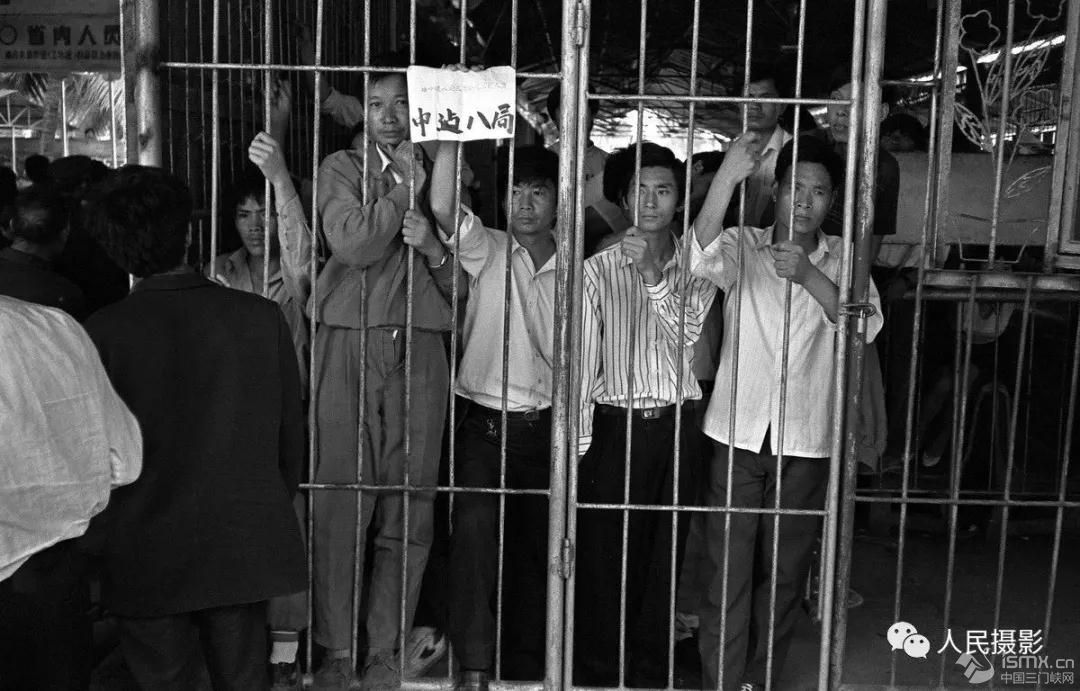

没有证件上海南岛的人被临时滞留在这个大棚里,建省之初的海南省进入需要边境通行证。朋友们在寻找亲朋好友。(1992 年) 黄一鸣 摄

摄影师要带着编辑思想去拍摄创作。不会编辑的摄影人,很难成为摄影大家。

摄影是一门综合艺术,要上一个高的台阶,还要掌握丰富的其他门类的知识。

孙振军:很多人都说,摄影家要带着编辑思想去拍摄,这是经常被大家忽略的问题。你是如何带着编辑思想进行拍摄的?

黄一鸣:我始终觉得,作为一个摄影人,不仅要会摄影创作,还要熟练地掌握编辑知识,这是相当重要的。摄影师要带着编辑思想去拍摄创作。我的许多摄影专题就是在编辑中创作、在创作中编辑而完成的。不会编辑的摄影人,很难成为摄影大家,还有可能终生成为摄影匠人,或者是为此付出沉重代价。

懂编辑,你才会知道如何用一组摄影作品来讲述一个完整的故事,如何在细节中完善一个主题。摄影作品中有宏观有微观,有直叙有转折,有主体有陪体。但这些有可能都会在拍摄创作、编辑思考的过程中想到和拍到,这就需要有编辑思想。

我能推出如此多的摄影专题,主要还是得益于自己学习了编辑。每一部摄影专题像完成一首震撼流畅的交响乐曲一样,每一个章节都和整体相关联。没有学过编辑的摄影朋友,最好能谦虚地向从事编辑的老师学习,或结识一位会编辑的老师,这样有利于自己的纪实摄影创作和编辑出版。

摄影是一门综合艺术,要上一个高的台阶,还要掌握丰富的其他门类的知识。这样在摄影创作过程中,才能明白自己所站立的位置,才能从宏观的角度丰富摄影本身。

此外,作为一个纪实摄影家还要学会文字写作,多读一些文学作品,这样对摄影创作也会大有益处。许多的纪实摄影专题都要与文字相辅相成,有好的文章配合才能完成有深度的纪实摄影专题。作为一个纪实摄影家一定要成为自己艺术创作的主人。

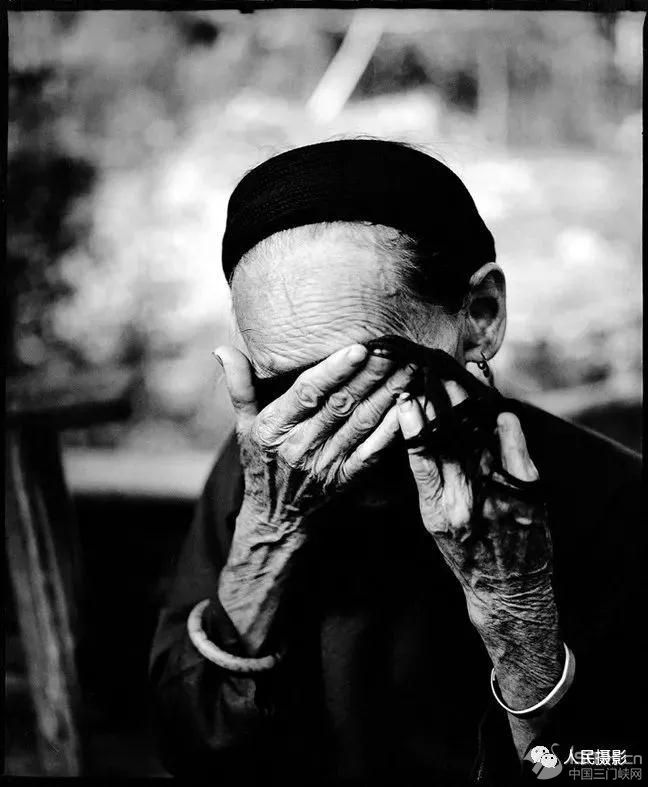

孙振军:主题和非主题纪实摄影在你身上都有体现,那么你认为哪个更重要?为什么?

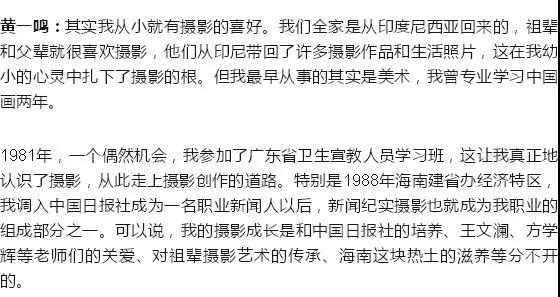

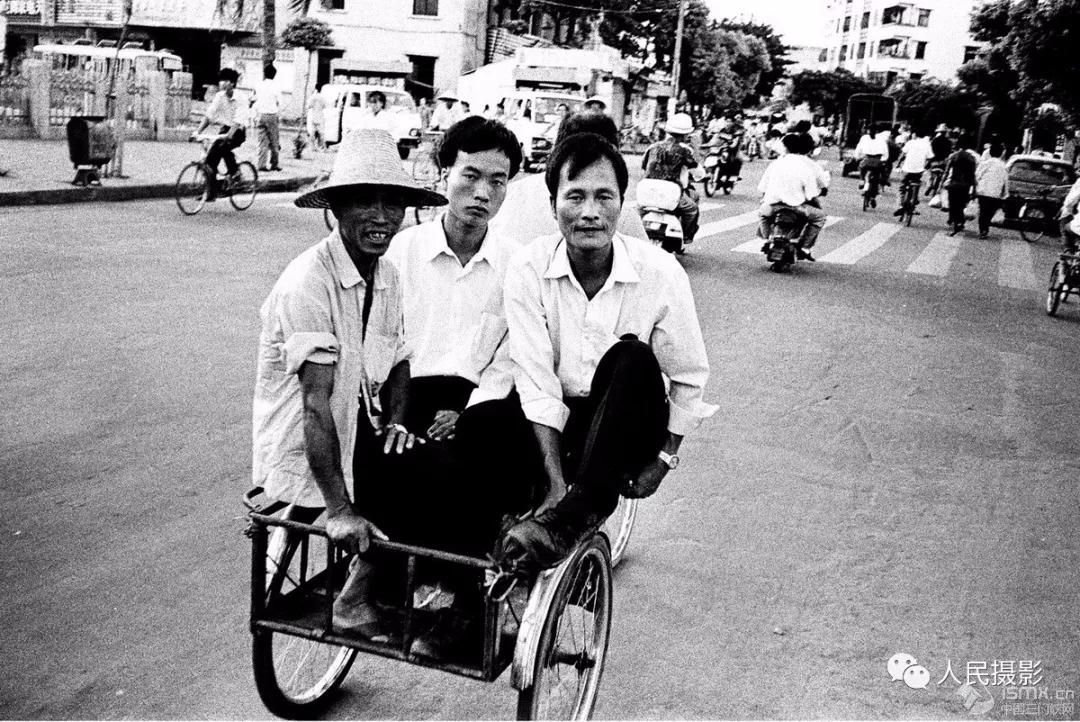

来海南省找工作的年青人。(1988年) 黄一鸣 摄

纪实摄影的一个显著特点是人文关怀,能够在质朴的图像中体现出深刻的内涵,在普通的自然环境摄影中体现着非同一般的意义。

孙振军:前面聊了很多纪实摄影,纪实摄影一直是摄影界关注的话题,你对纪实摄影的定义是什么?纪实摄影和新闻摄影、艺术摄影的关系与区别?

黄一鸣:一直以来,纪实摄影在中国摄影界有聊不完的话题,有时候也是众说纷纭。我认为纪实摄影是有严格定义的。定义搞准了就能引导你获得理想的纪实摄影佳作。摄影评论家鲍昆曾在《纪实摄影的本质是人文关怀精神》一文中解释过。

我的理解,现今的纪实摄影广义地说,每张照片都具有记录性质,只要不是弄虚作假的,可作为某一事件发生之后的一个实证资料。纪实摄影的第二层含义(狭义的纪实摄影)首先因为本质是人文关怀,它有影响社会的作用,因而也称为社会纪实摄影。社会纪实摄影是要记录当下某种社会状态,进而影响社会。在这个意义上,它与作为纪录资料的新闻摄影有所不同。

纪实摄影与新闻摄影有许多不同之处,但可以相互渗透、互相借鉴与互补。纪实摄影的图像语言,强烈的视觉冲击力,可以让新闻图片给人更大的震撼,永远留在人们的记忆之中,而新闻摄影准确的文字诠释也可以让纪实摄影作品锦上添花,更具历史的价值。

纪实摄影的一个显著特点是人文关怀,能够在质朴的图像表现中体现出深刻的内涵,在普通的自然环境摄影中体现着非同一般的意义。

我认为,摄影记者要用好的纪实摄影语言来关注社会、关注人生,对身边的生活进行理性审视和艺术扫描。

纪实摄影和我们目前划分的艺术摄影,应该是属于不同范畴上的摄影创作。因此本人认为是不能相提并论的。

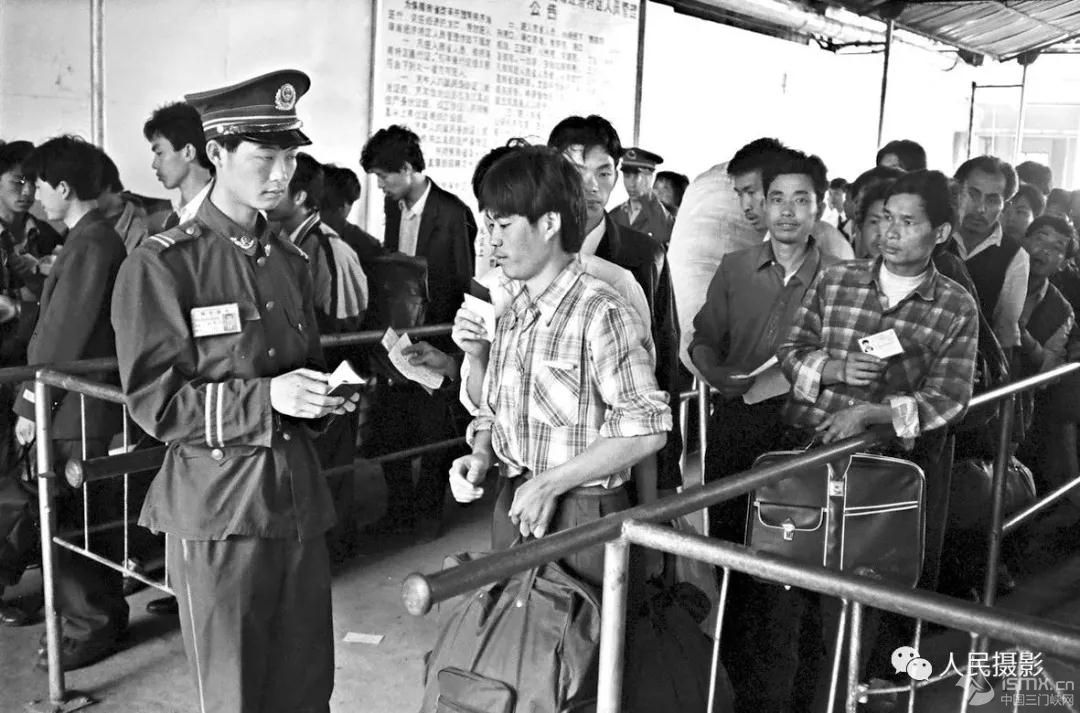

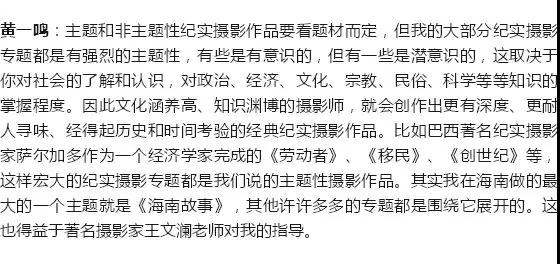

孙振军:《海南“慰安妇”》这组作品,能否谈谈你的创作初衷以及创作过程?

黄一鸣:在第二次世界大战的日军侵华时期,上千万的中国人民受尽蹂躏、摧残和屠杀,其中超过20万中国妇女被骗被迫充当日军的“慰安妇”。这一被日本政府默许的罪恶制度导致四十余万中、朝、东南亚以及欧美妇女惨遭蹂躏,沦为日军的性奴隶。但是能够活到21世纪的有“慰安妇”经历者已经不多,而敢于站出来控诉者更为寥寥。这是因为这些战争的牺牲品所受到的凌辱乃为他人难以想象,“慰安妇”的特殊经历,成为这些被侮辱与被损害者的漫漫人生路上挥之不去的梦魇,她们不仅在身体上遭受到严重摧残,精神上的巨大创伤更是永生折磨着她们。

从2005年开始,我为了在《中国日报》上做一组专题报道,在海南岛境内寻访惨遭侵华日军蹂躏的“慰安妇”。当年经过多方努力,证实有20多位海南“慰安妇”有案可查,其中已有4人去世。之后的一年时间里,我行程几千公里,走访陵水、保亭、琼海、澄迈、临高、三亚、海口等市县的20多个村镇,一共采访到23位老人。又在以后12年的时间里多次反复跟踪采访拍摄幸存的“慰安妇”老人,记录她们的生活状况,帮助她们控诉日军的暴行。这些惨遭蹂躏的“慰安妇”身为受害者自认无颜面对亲人和邻里。有的“慰安妇”因此不愿回忆过去,更不愿面对镜头。在陵水“慰安妇”陈亚扁的寻访中,我前后去了五六次,和老人谈心,带老人寻医问药,帮老人解决生活中的各种困难,赢得老人信任后,才拍下一组老人的纪实照片。

12年后的今天,这个《海南“慰安妇”》的专题传播面很广,取得了很好的教育和铭记历史的作用。中国慰安妇研究所、南京大屠杀纪念馆利济巷慰安妇分馆、海南省档案馆等等单位都收藏了大部分的照片作为资料展示和研究,并起到了控诉日军在我国犯下的滔天罪行的目的。

令人遗憾的是,到2017年下半年仅有4位幸存者了。

我认为,摄影记者要用好的纪实摄影语言来关注社会、关注人生,对身边的生活进行理性审视和艺术扫描。

纪实摄影和我们目前划分的艺术摄影,应该是属于不同范畴上的摄影创作。因此本人认为是不能相提并论的。

陈金玉,生于1925年,海南保亭县南茂农场北懒下村人。1941年被日军抓去当劳工,之后被编入“战地后勤服务队”,遭受日军残暴虐待。(2005年摄于保亭)黄一鸣摄影

孙振军:你觉得现在是中国纪实摄影的最好时代吗?对中国纪实摄影的未来有怎样的期待?

黄一鸣:现在仍然是中国纪实摄影发展最好的时代。中国的改革开放已经成熟,各省市面貌焕然一新,而各地的建设如火如荼在进行中,中国在城市化建设的道路上也正在加快步伐,从城市到乡村也涌现出许许多多的生动的人物故事。这给中国的纪实摄影家们提供了广阔的创作空间,这许许多多的题材是取之不尽的。

所以,中国纪实摄影的未来是广阔的。与此同时,许多知识面很广的新生代纪实摄影家们在成长,纪实摄影的表现方式、表现手段、语言形式也更加多样化,而且也在国际上发出了中国的声音。这些都是令人欣慰的,也体现了中国的巨大影响和地位。

当然,目前中国纪实摄影题材的广度和深度上还是有欠缺的,特别是在表现人性的本体语言上还有很大的空间需要挖掘。希望今后纪实摄影作品表现的题材更广泛一些,纪实摄影语言也更加多样化,主体意识更强一些。

黄一鸣摄影作品:

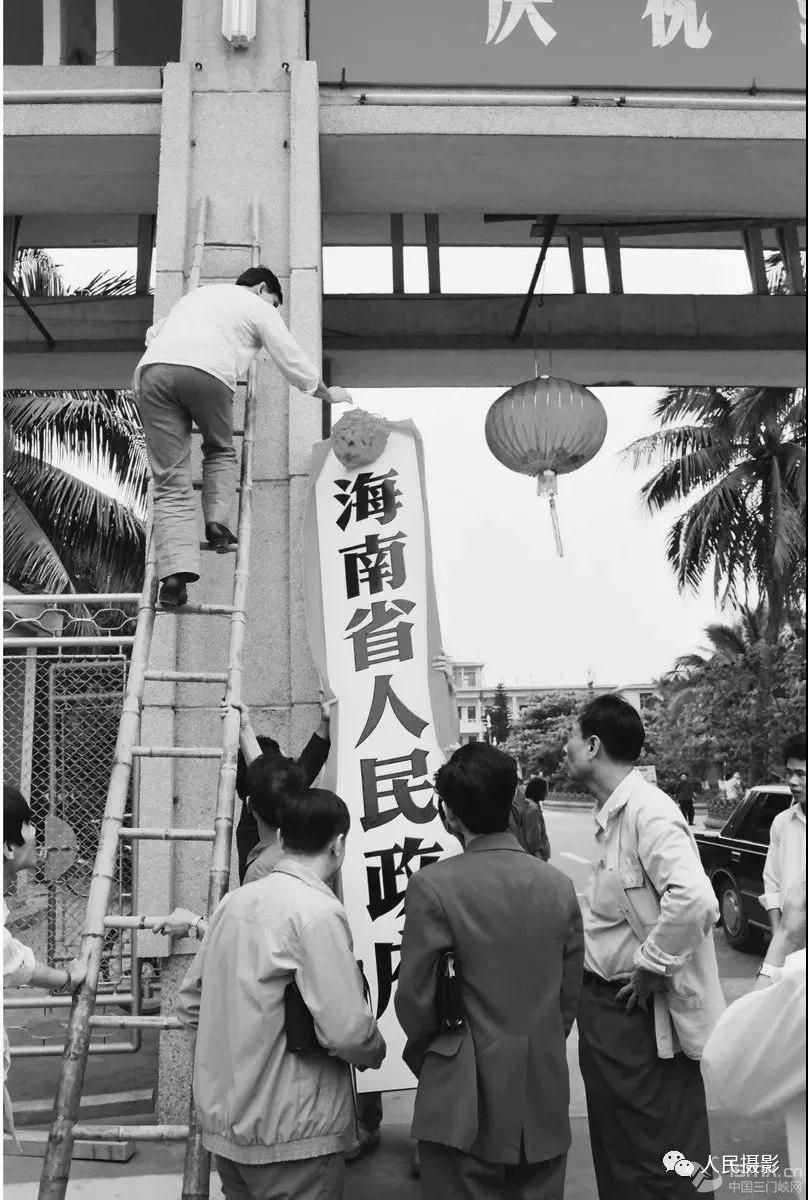

海南建省办特区挂牌(1988年海口)黄一鸣 摄

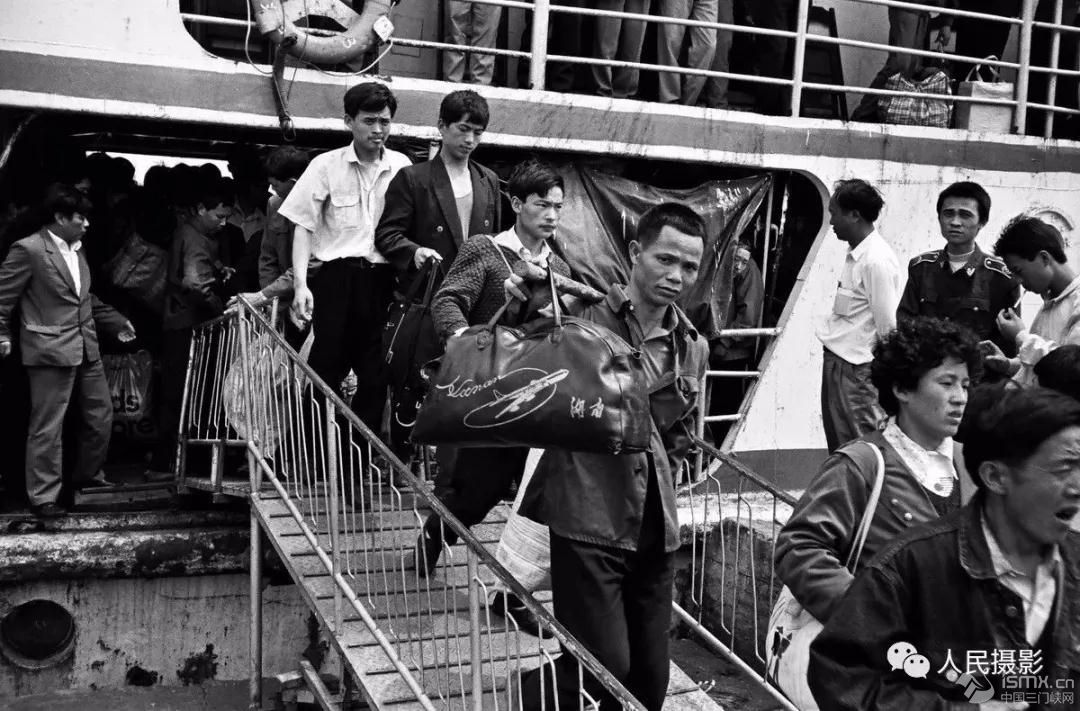

乘船进海南岛的闯海人。(1988年) 黄一鸣 摄

海南建省,海口的椰子树成最好的招聘广告发布平台,许多上海南岛的年青人在这里相聚并寻找对自己有用的信息。(1988年) 黄一鸣 摄

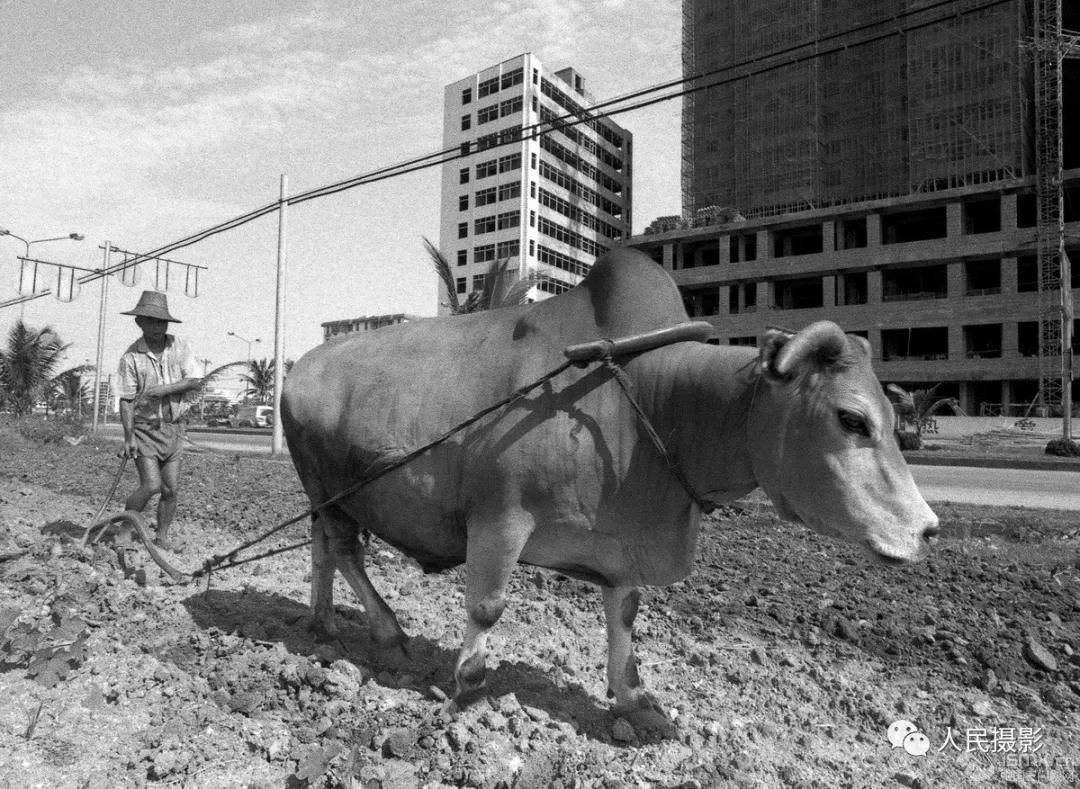

海口市龙昆路上最后的一片田地。海南建省之初,海口仅是个20万人的小城市,市容破旧不堪,马路上没有红绿灯,城市周围仍被大片大片的荒野和耕地包围着。初到海口的闯海人印象最深刻的是:高楼林立中,汽车与耕牛并驾齐驱。(1989年) 黄一鸣 摄

迎接来建设海南岛的各路精英。(1989年) 黄一鸣 摄

招工报名的日子。(1991年) 黄一鸣 摄

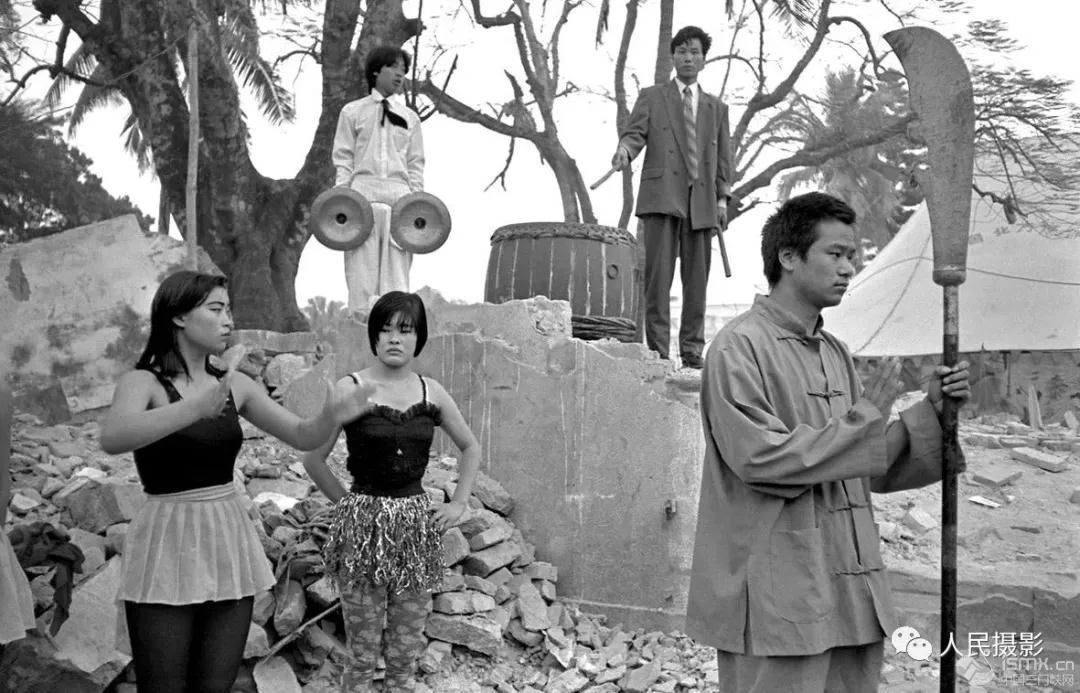

海南为了提高知名度和美誉度以及招商引资,举办了首届海南国际椰子节,来自国内外的宾朋欢聚一堂。这是海南建省后举办的最大一次文化节庆活动。 (1992年) 黄一鸣 摄

海口市新公司招聘处。(1992年) 黄一鸣 摄

雨天的摆渡。 (1992年海口) 黄一鸣 摄

在海口人才市场招保姆的白领 。(1993年海口) 黄一鸣 摄

海南省第一批磁卡电话在海口市街头投入使用。(1993年) 黄一鸣 摄

海口街头卖艺者。(1993年) 黄一鸣 摄

进城。(1994年海口) 黄一鸣 摄

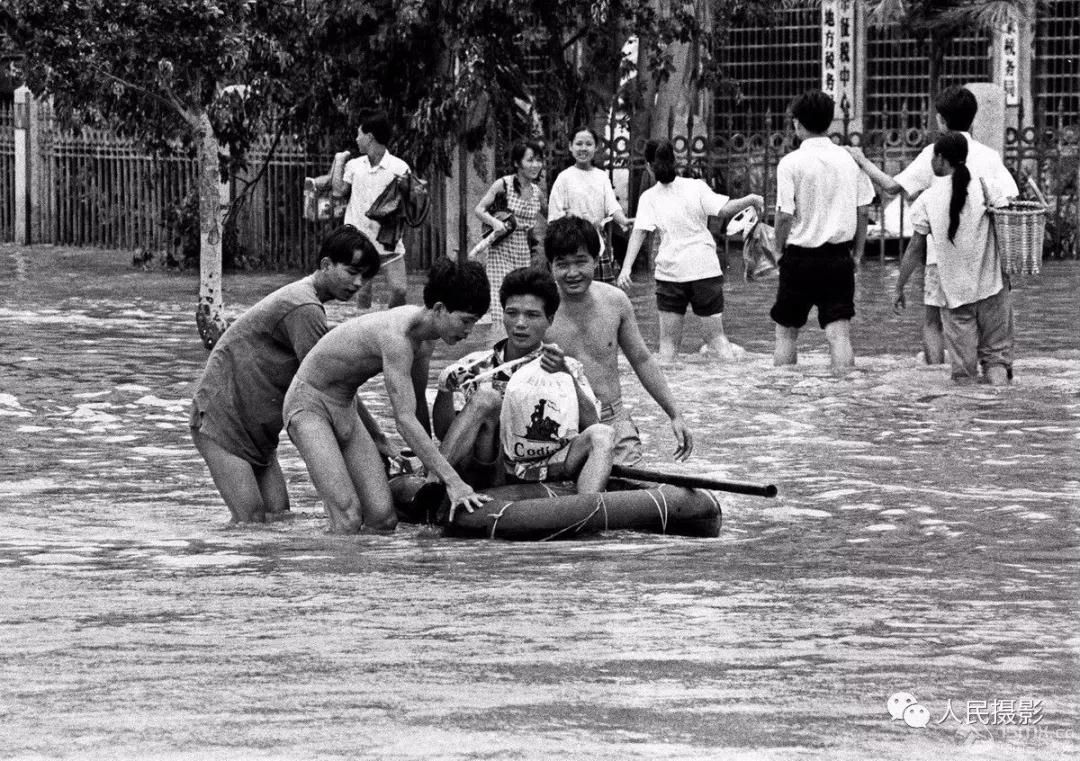

风灾加水灾。(1996年海口) 黄一鸣 摄

海南航空股份有限公司荣获中国民用航空总局1996年客舱服务中国民航优质服务奖,陈峰总裁兴高采烈领奖归来。(1997年7月) 黄一鸣 摄

海滩温情。(2002年海口) 黄一鸣 摄

( 编辑:贺亚宁 ) |

关心支持三门峡摄影文化高地建设之——黄一鸣

来源: 发布日期:2018-10-24 打印

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号