孙振军:首先请谈一谈您跟摄影的交集以及摄影人生经历。

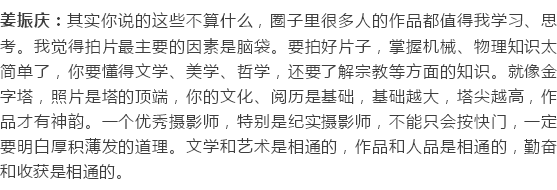

藏地纪实 姜振庆 摄

“摄影就像一个金字塔,你的文学基础、生活基础都是金字塔的底盘;地基打得越好拍的作品神韵才能越高。”

孙振军:您在拍纪实作品时会考虑它的艺术性吗?

孙振军:听说您在大连摄影界创下了三项之最:一是入选国家级摄影作品最多,46幅;二是在专业刊物上发表作品和论文最多;三是获得国家级奖项最多。您还曾获得两次中国摄影“金像奖”和一次“金像奖”提名奖。请和广大摄影爱好者谈谈您是怎么做到这些的?

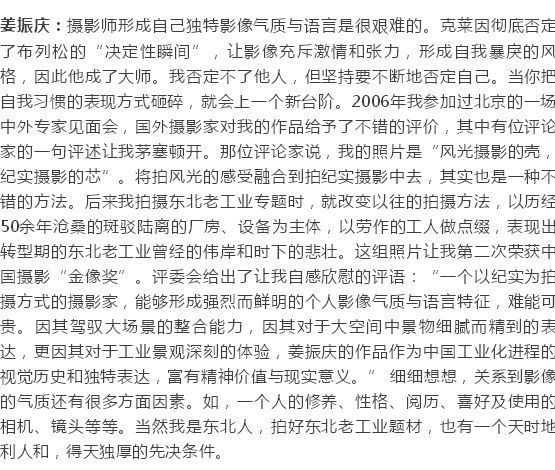

东北老工业 姜振庆 摄

“有评论家曾评价说,我的照片是风光摄影的壳纪实摄影的芯。对于艺术而言,将拍风光的感受融合到拍纪实中去,其实也是一种不错的方法。”

孙振军:根据您的创作体验,怎么才能尽快使自己的作品形成有别于他人的影像气质和视觉语言特征?

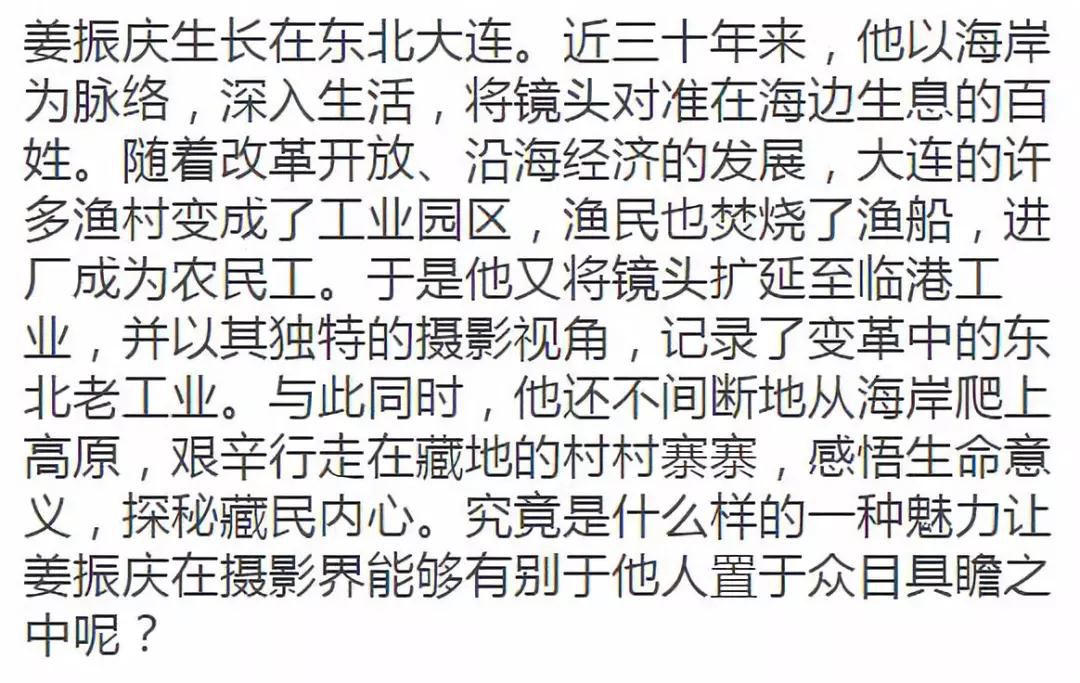

孙振军:在您的东北老工业系列、海岸系类,还有藏地系列作品中,您比较满意哪个系列?为什么?

姜振庆:这些专题拍摄时我都是激情万丈,编辑、整理时也激动心跳,看久了就觉得胸闷气短。因为有很多的遗憾,总想改变一下;总有新的专题,拍得会更好些。

孙振军:关于纪实摄影在摄影界其实是有两种声音:一种是纪实摄影师必须要有强烈的责任感和使命感,要帮一些基层弱势的人解决一些问题;另一种是不要把自己搞得这么高尚,你倾向于哪一种声音呢?

姜振庆:我觉得纪实摄影师只是一个用影像记录、表达的工作者。记录者将影像提供给社会成为现状视觉资料,如同经济数据和文献资料。美国20世纪30年代经济大萧条时代,FSA的摄影师们拍摄的纪实摄影经典力作,是存在国家档案馆里为政府决策提供依据。作为纪实摄影师,应该有责任感,有正义感。但准确地说,你本身就是弱势群体,拯救不了别人,那就只有呐喊了。

孙振军:您的摄影受哪些人影响?怎么看待摄影?

姜振庆:有人对摄影是尊重的,有人对摄影是把玩的;有人对摄影是利用的,有人对摄影是亵渎的。我觉得我对摄影是尊重的苦恋的。我的摄影完全是凭自己的感悟学来的。因为我从来没拜过什么人为师,没门没派。要说影响,萨尔加多和寇德卡的作品对我影响较大。我拍《赶海》、《舟殇》就是受到了萨尔加多《劳动者》的影响。但他的一些照片太唯美、太表象,不如寇德卡的照片更有内涵。因此我更喜欢寇德卡的作品,那是一座我仰慕的高山。

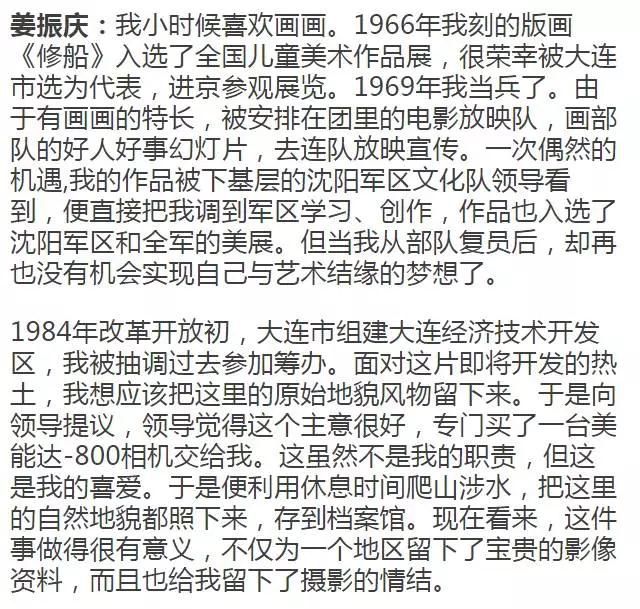

孙振军:拍工业题材特别容易拍成“机器加人”,这是一个困扰整个摄影界的瓶颈。在表现东北老工业题材时您是怎么突破这个瓶颈的?

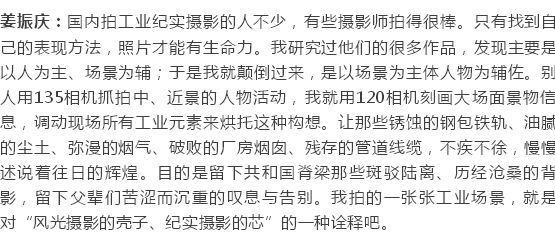

东北老工业 姜振庆 摄

“从身边熟悉的生活中选择你喜欢的、有意义的题材来做专题。要深入生活,走近拍摄对象,大处着眼,小处着手。做摄影专题不能一朝一夕,照片要有个积累的过程,从量变到质变。”

孙振军:现在很多人都在做摄影专题,一个好专题应该做哪些方面的工作?应该下什么样的功夫?

孙振军:可不可以这样理解:对于一位优秀摄影师而言,最精彩的世界其实就在你的近旁,就是你最熟悉的东西。当然这个近旁不只是指地理上的更是情感上的近旁。比如说西藏,离你的老家东北应该很远,但是你就有一种特殊情感,很熟悉。同时,为了拍好西藏,你30多年去了20多次;为了拍好渔民,一个小渔村你前后去了50多次。那么,有这个必要吗?

姜振庆:是的,情感上的近是很重要的。我在海边长大,儿时就赶海挖蚬子,潜水抓海参。满身都是海蛎子味,对家乡海的情感很深,拍海是得心应手。拍老工业是感恩,感恩父辈艰辛无私的奉献,感恩爸爸的养育。他们都是共和国的长子,如今只能从破败的厂房中看到他们远逝的背影,从油腻气味感受到他们的体味。西藏地域遥远,心却离得很近。在山上心里总有一种在山下难以得到的澄明、宁静。那稀薄的氧气正好能让我有力气按下快门,很幸福。

做摄影专题不能一朝一夕,照片要有个积累的过程,从量变到质变。我这个人对自己比较较劲。从100张照片里面挑不出来,就从1000张、10000张里面挑一张。我属于笨鸟先飞、笨鸟勤飞的人,下的是笨功夫,将勤补拙。

孙振军:您在拍照时,会避免别人拍过的或者公众很熟悉的场景吗?您的藏地系列作品里,就没有那些磕长头、转经筒等画面。拍别人没拍的,是您的一种追求?

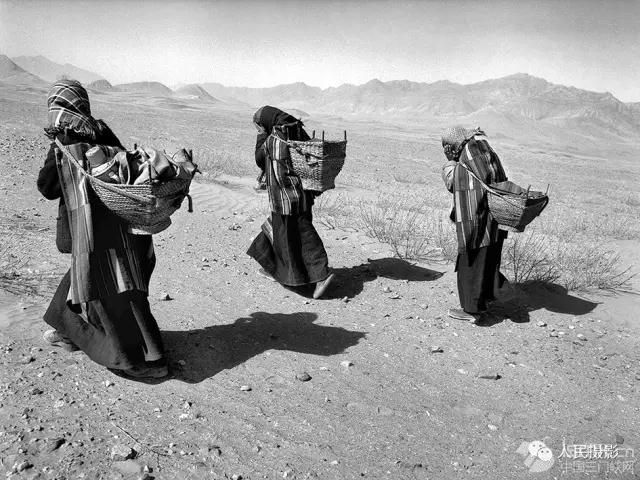

姜振庆:实际我们对西藏文化的理解也有很多差异,磕长头也好,转经筒也好,它只是藏民生活当中的一部分。刚去藏区的人觉得很有特色,拍片往往也出于猎奇的心态。而一猎奇就让人感到像旅游宣传片。人类生存的基础是劳作,是家庭,是繁衍生息。在不同的地域,只是在工具、着装、语言、风俗、信仰上有差异,但过日子是一样的。如果你走进藏民生活,像在自己家里过日子,那感受就不一样了,拍出的照片也会贴近生活,有意思。藏传佛教文化很有禅境,所以我想用禅境的感觉去拍片,淡淡地把真情全拽出来,因为这是最自然的,当然也是我所追求的。

孙振军:拍摄中,您是如何跟被拍摄对象沟通并得到他们信任的?

姜振庆:与拍摄对象主动热情、耐心细致的沟通是必须的。因为是你突然闯入人家的视线,干扰人家的生活,人家当然有权制止你的不礼貌行为。拍摄不是“到此一游”不是走马观花,初到一个地方可以放松一下,先不要拍照。找老人聊聊,给孩子们点欢乐,既收集了信息,又加深了感情。

与人沟通其实很简单,只要我们肯花些功夫,融入到他们中间,也就能够很自然地去记录他们的生活状态,拍出耐看、感人的好片子。

孙振军:请给年轻摄影师寄语几句话。

姜振庆:摄影可以玩得得很潇洒,但要做一名优秀摄影师,是非常艰辛的,没有什么捷径。付出多少,回报难料,要有这个心理准备,要掌灯读书,丰富知识结构;要下功夫实践,找到自己的摄影语言;要耐得住寂寞、孤独和困苦;要有吃苦耐劳,坚忍不拔的韧劲。还要与那些成功的摄影师多交流,这样会受益匪浅,少走许多弯路。

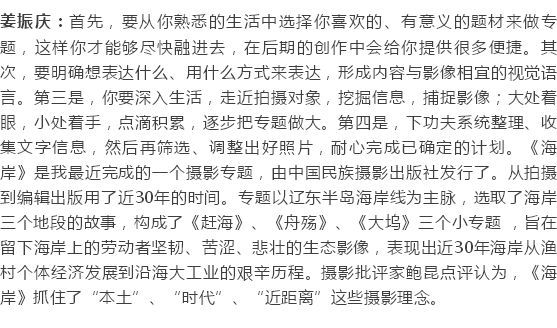

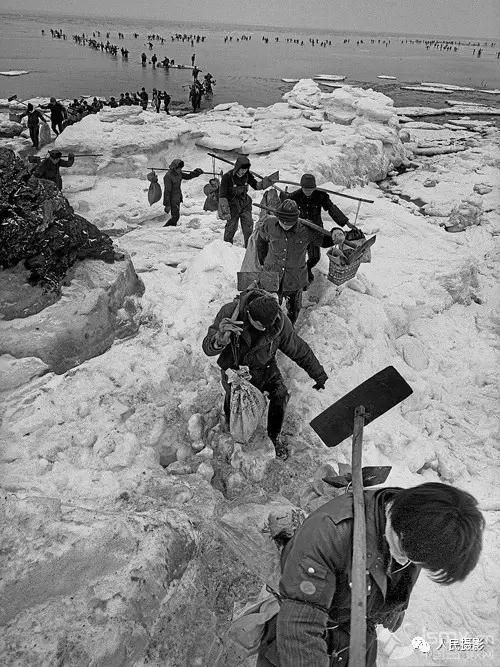

姜振庆作品《赶海》

海潮退了,聚集在海岸上的赶海人,排起长龙般的队伍,浩浩荡荡向潮水退去的滩涂跋涉。

寒冷的冬季,赶海人也会踏开冰雪,下海挖蛤蜊。

挑起沉重的担子,再到远处的滩涂搜寻。

水中劳作十分艰难,要夫妻配合,男人们用力将水中的泥沙挖出。

万亩海滩,散落着如蚂蝗般的赶海人。

赶海人为了在潮间有多点时间挖蛤蜊,紧随退却的潮头,趟水前行。

女人们用筛子拼命地筛掉泥沙,拾出蛤蜊。

寒风中等待结账的赶海人。

分拣出优等的蛤蜊,卖个好价钱。

拿了钱,坐上车回家的心情多惬意。

( 编辑:贺亚宁 ) |

关心支持三门峡摄影文化高地建设之——姜振庆

来源: 发布日期:2018-10-24 打印

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号