改革开放以来,三门峡市积极推进全民健身运动,进一步提升竞技体育水平,充实壮大体育后备人才,体育事业不断取得新的成就。图为2017年10月在三门峡国际文博城体育中心举行的市第八届运动会暨全民健身大会开幕式。

三门峡市深入实施文化“走出去”战略,坚持政府与民间并举,广泛开展人文历史和文化交流。各种历史文化产品通过不同渠道、载体走出国门,推动了三门峡文化走向世界。图为仰韶文化瑞典展中观众在欣赏彩陶艺术品。

三门峡市装备制造业已形成具有一定规模和技术水平的产业体系。图为集专用车制造、汽车零部件制造及汽车贸易于一体的河南骏通车辆有限公司生产车间。

2017年,三门峡食用菌产值达到28.2亿元,成为农民增收致富的重要支柱产业。

2012年6月9日,河南省第一桶对外出口的1,4-丁二醇(简称BDO)在义煤集团河南开祥化工公司装车,16吨BDO出口韩国。

2018年,我们迎来了改革开放40周年。

40年春华秋实,40年砥砺奋进。40年来,三门峡各项事业取得历史性成就、发生历史性变革,经济实力显著增强,社会各项事业长足进步,生态环境和谐优美,人民生活日益改善,党的建设全面进步,书写了蔚为壮观的锦绣篇章。

三门峡市坐落于河南省最西部,地处山西、陕西、河南三省交界处,有着重要的战略地位。40年来,乘改革开放的浩荡东风,三门峡市也取得了快速发展,从一个贫穷落后的豫西小城发展成为享有“黄河明珠”“文化圣地”“天鹅之城”美誉的省际区域中心城市。

聚焦民生,发力基础建设

民生连着民心,民心凝聚民力。40年来,三门峡市秉持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的理念,坚持把完善城市功能、改善生活环境、提升城市品位作为城市建设发展的前提,切实保障和改善民生,人民群众幸福感获得感显著提升。

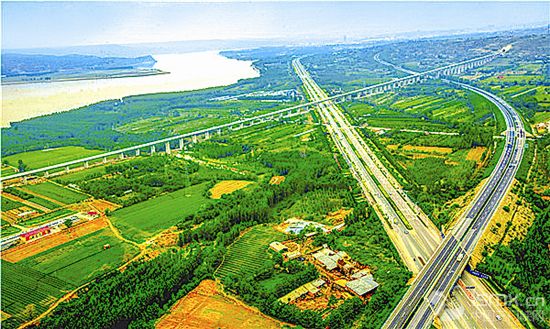

经济社会发展,交通必须先行。三门峡历届市委、市政府始终高度重视交通运输事业发展,大力发展交通事业。特别是党的十八大以来,明确提出加快打造快捷高效的枢纽之城,建设省际区域中心城市,使三门峡市成为晋陕豫黄河金三角重要交通枢纽的战略构想,并编制了“十三五”交通运输发展规划、城市交通专项规划,相继出台了《关于加快推进交通重点项目建设的实施意见》《关于实施农村公路“三年行动计划”乡村畅通工程加快农村公路发展的意见》《关于促进快递服务业发展的意见》等一系列文件,为交通运输事业健康快速发展提供了坚强的政策保障,有力推动了交通运输发展质量和效益的“双提升”。如今,境内陇海铁路、连霍高速公路、郑卢高速公路、310国道、郑西高铁横贯东西,209国道、三淅高速公路连通南北,蒙华铁路、垣渑高速公路正在加快建设,一座快捷高效的枢纽之城呼之欲出。

三门峡市社会经济发展紧跟时代的脉搏跳动,每项改革发展都紧贴百姓需求。以新型城镇化引领“三化”协调发展,推动城镇基础设施不断完善,城市功能不断提升,中心城市辐射带动能力持续增强,人口加速向城镇聚集,新型城镇化建设取得明显成效。截至2017年年底,三门峡市城镇化率为54.72%,居全省第六位。三门峡的新型城镇化建设,为促进全市经济社会良性发展提供了有力支撑。2017年,全市生产总值1460.81亿元,全社会固定资产投资完成1976.89亿元,规模以上工业增加值622.52亿元,财政总收入144.38亿元,城镇居民人均可支配收入27562元,农村居民人均纯收入13084元,主要指标增速位居全省前列。

随着三门峡市大开发、大建设的步伐加快,经济社会发展稳步推进,人口集聚效应增加。为更好服务群众,三门峡市积极探索创新社会治理模式。近年来,围绕发展、稳定、民生、改革和法治建设开展社会治理创新,着力构建矛盾掌控化解、社会治安防控、公共服务管理、基层服务管理和民主法治保障“五大体系”,民生得到显著改善,公众安全感逐步提升,服务基层能力增强,社会治理取得了引人瞩目的成效。2010年,三门峡市成为全国社会管理创新综合试点市,2013年成为河南省首个荣获“长安杯”的省辖市。

见微可知著,见端能知末。三门峡市的发展变化标记着改革开放40年中国社会的“日日新”。

产业转型,精心破题促发展

三门峡市是一座典型的资源型城市。改革开放以来,三门峡依托产业基础,不断加大供给侧结构性改革力度,着力推动工业经济结构调整和转型升级,坚持用新型工业化理念发展农业,积极打造以“黄、白、黑、红、绿”产业为主的“五彩三门峡”,实现转型发展的美丽“蝶变”,“五彩”绽放的崤函轮廓越来越清晰。

历经近40年的发展,三门峡市工业由规模速度型向质量效益型稳步迈进。进入21世纪以来,三门峡发挥传统支柱产业和资源优势,强化工业主导地位,积极推进战略性新兴产业发展,初步形成了产业结构合理、产业布局科学、产业发展集聚化的现代工业体系。市第七次党代会以来,全市上下突出优化产业结构,深化“效能革命”,着力打造“五彩三门峡”,通过改革开放、大力推进工业化进程、转变经济发展方式,三门峡工业取得了巨大成绩,2017年工业增加值为733.82亿元,是1986年的59倍。三门峡的转型实践,受到了新华社、《人民日报》、中央电视台等国内主流媒体的广泛关注和深度报道,并被中央党校列入科学发展案例。

三门峡市积极探索特色农业发展道路。因地制宜,在稳定粮食生产的基础上,大力调整农业产业结构,坚持“调结构、抓特色、转方式、增收入”,大力发展特色农业,形成了以果品产业为龙头,以烟叶、食用菌等优势产业为支撑,以畜牧、林业、中药材、水产等产业为补充的现代特色农业发展新格局,有力促进了农业提质增效、农民富裕增收。2017年,全市第一产业增加值达到124.47亿元,增长4.6%,增速居全省第二;农村居民人均可支配收入达到13084元,同比增长9.2%,增速位居全省第八。全市特色农业占农业总产值的比重达85%以上。三门峡市特色农业发展的有效经验,不仅为本地区经济社会的可持续发展创造了有利条件,还为国内其他地区发展自身特色农业乃至探索解决“三农”问题提供了有益借鉴。

改革开放40年,也是三门峡日益融入国际市场、对外开放的广度和深度不断拓展的40年。全市工业品、农副产品外贸出口连续增长,外商投资对产业升级的带动作用日益凸显;各种历史文化产品通过不同渠道和载体走出国门,向世界展示了三门峡多姿多彩、充满活力的城市形象。中国(三门峡)国际黄河旅游节、中国特色商品博览交易会、三门峡白天鹅·野生动物国际摄影大展等活动为城市经济发展提供更多“请进来”“走出去”的渠道,这也是三门峡作为资源型城市谋求转型创新发展的举措之一。其中,中国(三门峡)国际黄河旅游节对三门峡经济社会发展产生了广泛而深刻的影响,不仅极大地推动了三门峡旅游产业的快速发展,对提升三门峡在全国的知名度和影响力也起到了举足轻重的作用。2018年成功举办的第十二届中国摄影艺术节暨第二届三门峡白天鹅·野生动物国际摄影大展,再次向世人集中展示了三门峡创新开放、共谋发展的崭新形象,搭建了对外交流与合作的广阔舞台,取得了良好效益。

在新的历史起点,三门峡全市上下正继续发扬奋勇争先、追求卓越的拼搏精神,努力把三门峡打造成集聚产业、集聚资本、集聚人气的发展福地,使三门峡市在中原更加出彩的伟大实践中创造新的辉煌。

紧随时代,改革创新立新功

40年来,改革开放春风化雨,改变了中国,改变了我们每个人的生活。三门峡的发展,折射着中国改革开放的伟大进程。40年来的每一项成就,像一个个强劲的音符,寄托着三门峡人民对美好生活的追求和向往,汇成了波澜壮阔的改革开放的乐章。

对照历史底本,继续改革图治,四十自当不惑。目前,三门峡市正跨入以转型创新发展为标志的“三次创业”新时期,向“国内外有一定吸引力、美誉度的城市,努力成为晋陕豫黄河金三角地区的省际区域中心城市,努力成为‘一带一路’沿线有重要影响力的城市,努力有更多指标进入全国地级市‘前100强’,努力在中原更加出彩征程中贡献强劲三门峡力量”的奋斗目标迈进,以打造“五彩三门峡”为着力点,以统筹城乡发展为重要抓手,以壮大文化旅游业为突破口,经济社会发展充满活力、前景美好。

新时代再出发,三门峡市将勇担新的历史担当,以奋勇向前的使命感、干事创业的责任感,更全面、更深入地推进改革开放,奋力开启社会主义现代化新征程的新局面。

本版照片由三门峡市委党史方志办和本报记者提供

( 编辑:李鹏 ) |

春风化雨润崤函 “五彩”绽放谋新篇

——三门峡改革开放40年发展综述

来源: 发布日期:2018-12-19 打印

- 上一条:亿万人民的共同事业

- 下一条:情洒大地谋福祉服务花开暖民心

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号