黄河,滋养了一代代崤函儿女,也记录了三门峡大地上发生的一幕幕改天换地的历史事件。

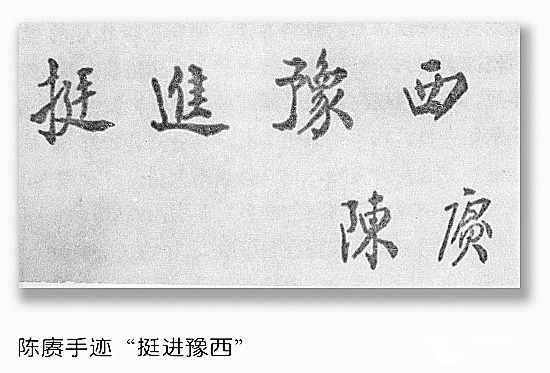

仲夏时节,风景如画、瓜果飘香的三门峡美不胜收。回溯到72年前的那个夏天,全国解放战争形势正处于巨大变化的前夜。1947年8月,随着陈(赓)谢(富治)大军强渡黄河,挺进豫西,崤函大地人民真正当家做主人的历史正式拉开了帷幕。

日前,记者采访了当年曾随陈谢大军一起强渡黄河、经历豫西地区解放战斗的91岁老人王书金和陕州区党史地方志办公室原主任、对陈谢大军强渡黄河历史有深入研究的86岁老人刘全生,听他们讲述那段激荡人心的历史……

挺进豫西战略棋盘上关键一步

6月26日上午,在刘全生的带领下,记者一行来到了当时陈谢大军强渡黄河的渡口之一——会兴渡。“解放战争期间,豫西在整个中原的战略地位十分关键。”站在当年大军登陆的位置、面向浩荡的黄河水,刘全生讲起了强渡黄河的历史背景,“1947年6月,蒋介石调集精兵强将,‘重点进攻’山东和陕甘宁解放区。其中,国民党军集中34个旅共25万人,由南、西、北三面进攻陕甘宁解放区,延安形势严峻。”

据记载,针对蒋介石集团的兵力部署,中共中央和毛泽东果断实行“中央突破”的方针,把战略进攻的矛头指向中原,刘(伯承)邓(小平)、陈(毅)粟(裕)、陈(赓)谢(富治)三路大军以“品”字形阵势,互为犄角,机动歼敌。其中,由陈赓、谢富治指挥的晋冀鲁豫野战军第四、第九纵队和三十八军强渡黄河,挺进豫西,豫西地区解放的序幕自此拉开。

通过查阅史料,记者了解到,当年,陈赓兵团挺进豫西,毛泽东专门作了重要指示:刘邓大军主力挺进大别山,搞得敌人手忙脚乱,到处调兵去堵;胡宗南又被牵在陕北,陷入绝境。豫西敌军不多,是个空子,师出豫西是有战略意义的。进去以后应当放手发展,东向配合刘邓、陈粟,西向配合陕北,东西机动作战,大量歼灭敌人,开辟豫陕鄂根据地。毛泽东还专门向陈赓讲了“破釜沉舟”的故事,鼓励他以“破釜沉舟”的决心,打到豫西去。

黄河是中华民族的母亲河,也是一道天然屏障。滔滔黄水形成了一条难以逾越的鸿沟,几千年来南北往来,人们只能靠设在水流较缓的渡口过河,而会兴渡(也称茅津渡)便是黄河上的重要渡口之一。陈谢大军挺进豫西,便将渡河的地方选在了会兴渡口。

1947年8月上旬,陈赓返回太岳,在山西阳城召开的兵团前委会议上,传达了中央军委扩大会议精神和毛泽东主席的指示,讨论了渡河的部署。随后,大军为即将开始的渡河展开准备工作。当时渡河工具奇缺,指战员们为了能够顺利渡河,想了不少办法。最后经过试验,采用“油布包”当渡河工具的办法,解决渡河问题。“油布包”是将粗布用生黄油或桐油浸泡晒干后缝成大口袋,再往里面塞一些麦秸或棉花,做成后当作船使用。渡河前,部队在河湾处的水上训练了半个多月。在对岸的山西省,一大批觉悟高、身强力壮的翻身农民积极参军入伍,充实了我军兵力。祖籍山西省长治市的王书金时年19岁,当时,他已经在太行贸易公司长治办事处工作了一年多,“虽然我们不是正式的战士,但在当时的队伍里,我们除了搞好经济建设,每人也配发一杆步枪、四颗手榴弹参与打仗。”王书金说。

强渡黄河之前,许多战士不熟悉水性,主要依靠“油布包”渡河,“油布包”互相碰撞时没有声响,即使被子弹打穿,未脱脂的棉花也不会被水浸透。半个月的训练中,战士们的积极性格外高,从保卫解放区到解放全中国的思想觉悟在每个人的心中不断升腾。

破釜沉舟陈谢大军踏平天险

强渡黄河的前夕,天公不作美,连续下起了几天几夜的大雨。1947年8月22日夜,黄河两岸电闪雷鸣、风雨交加,人民解放军强渡黄河的命令下达了,突击部队首先冒雨跳进了滚滚急流之中,主力部队也早已移动到了指定位置,等待渡河。

按照前期作战计划,陈谢大军分左、右两个纵队渡河。二十二旅、三十八军为右纵队,在会兴渡以东渡河,尔后以一部向东奔袭陕县(今陕州区)张茅镇和观音堂车站,以策应左纵队作战。其主力则向西南方向发展,威逼陕县,并向西迂回大营车站,切断灵、陕之间敌人的联络,抗击牵制由陕西东援之敌;四纵、九纵为左纵队,在济源、垣曲间渡河,尔后攻占新安、渑池,威逼洛阳,以吸引较多的蒋军回调豫西,减轻刘邓大军挺进大别山的压力。

在陕县河段守护河防的国民党官兵看着暴涨的河水,喜出望外。在他们看来,豫西黄河沿岸牢固,地势凶险,水流湍急,这本就是他们的“天然屏障”。此刻又逢天降大雨,河水暴涨,波涛汹涌的黄河上是无论如何也无法渡船的,可以确保“万无一失”。

恶劣的天气的确给大军强渡带来困难,可是因此而思想麻痹的国民党军队也恰恰给了我军机会。

8月22日夜,根据黄河沿岸各渡口的情况,我军采取强攻加突击的方式,在三门峡会兴渡口一带,由太岳二十二旅组建的两支各100人的渡河突击队率先渡河。入夜,突击队员冒雨抬着油布包到了黄河边,几十架油包布首尾相接,一字排开,恰似一条金色巨龙。渡河要开始了!

晚上8时,随着旅部一声令下,第一批渡河的十几架油布包载着100名突击队战士,像离弦之箭飞向河心,战士们镇定自若,迎着风浪,奋勇前进。伫立在北岸的指战员和将要跟进的各个梯队,整装等待着对岸的消息。不久,只见南岸登陆地带火光闪闪,紧接着传来了枪炮声和手榴弹的爆炸声。不一会儿,我军即突破敌军河防阵地,占领南岸,并向纵深发展。突击队员的登陆地点在原会兴镇马家河底一带,他们登上了马家坡的山头,按照之前的约定,燃起了象征着渡河胜利的三堆熊熊大火。突击队又在会兴渡口附近找到了6条木船,每条船能容下几十人。不多时,这些船开始来往于黄河两岸运送战士们。随后,在一片欢呼声中,北岸渡河大军(三十八军和二十二旅)一队接一队渡过黄河。

当陈谢大军一举突破黄河天险,占领南岸时,国民党的陕县河防队才如梦方醒,很快就成了我军俘虏。继西线勇士渡河之后,东线左纵队各部也在8月23日拂晓从垣曲至济源间各渡口渡过黄河,进入新安县。至此,人民解放军已在东起洛阳、西至陕县的300里地段,全部渡过黄河,并向纵深发展。它像一把钢刀,直插蒋介石集团在豫西的战略要地。

渡河前,部队制定了严明的纪律,大家被分到了一个个渡河小队。渡河那夜,王书金跟其他7人坐的是木板钉成的简易小船,小船由一名艄公掌控。在大雨中,漆黑的河面上谁都摸不清方向,自己不仅浑身湿透,还担心身上的手榴弹浸水失效。“忽然,我们船上运送的一头骡子掉到黄河里,我一把抓住骡子想把它救起,队长担心我的安全,让我放手,我一直没放。最后,这头骡子也随我们一起安全上了岸。”王书金说。从渑池县黄河岸边登陆后,船上的艄公告诉王书金,当晚河面凶险,他们有三次都差点翻船掉入河中。

今昔巨变群众生活比蜜甜

陈谢大军强渡黄河,挺进豫西,首战告捷,不仅为战事发展创造了有利条件,也从战略上调动了敌人,迫使胡宗南主力第一军、第二十九军迅速南撤,以保西安。蒋介石更是慌了手脚,急忙采取剜肉补疮的措施,一面临时组织军队在洛阳附近备战,一面将分布在陕县、灵宝以及潼关的兵力组成陕东兵团,企图从东西两面夹击人民解放军,打通陇海铁路,阻止陈谢大军的战略进攻。

就在蒋介石调兵遣将之时,毛泽东给陈谢大军接连发来电报,指出:“洛阳地区敌所必争,不应使用主力;主力应当向西,乘胡宗南在西面尚未完成部署的机会,抢占陕县、灵宝、阌乡等城,歼灭分散守备之敌,然后以一路出陕东南,一路出伏牛山,在豫西、陕南、鄂北建立根据地。”根据毛泽东的指示,“灵陕战役”即将打响……

时光荏苒,72年后的今天,当年大军登陆的会兴渡口的黄河岸边已经建成了一条风格雅致的沿黄步道,每逢节假日,周边居民都喜欢来这里欣赏黄河美景。顺着这条步道向西,风景秀丽的沿黄景观带宛如一条五彩的项链,将三门峡装点得分外迷人。

采访中,走在黄河沿岸的湖滨区会兴街道王官村,过去几十年间曾多次来此实地考察的刘全生不禁感慨:“每次来,黄河岸边这些村子的变化都很大,一次比一次漂亮。村子里的房屋建得好,街道也干净整洁。如今这样的好生活,在旧社会怕是想都不敢想。”

强渡黄河后,王书金又曾跟随队伍在伏牛山区与国民党军队、土匪进行过一年多的艰苦斗争。新中国成立前,许多同志的体会是“三个没保证”——“性命没保证”“吃饭没保证”“睡觉没保证”。这70年间,不仅这三样有了保证,老百姓生活更是一天比一天好。王书金动情地说:“我经历过旧社会的苦难,更体会了新中国的光明。如今,无论是我个人、家庭和还是整个国家都这么好,我从心底里感到幸福!”记者孟国栋 徐小龙 李杰

( 编辑:师宝华 ) |

崤函迎解放系列报道之一

陈谢大军强渡黄河 拉开解放豫西序幕

来源: 发布日期:2019-07-01 打印

- 上一条:我市举行建党98周年 党员活动日活动

- 下一条:与国同梦 与梦同行

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号