前不久,笔者踏上了灵宝市故县镇冯家塬的土地,寻觅60年前的移民故事。走进一所农家小院,笔者见到了83岁的老汉戴留珠。老汉是原阌乡县(后撤销建制并入灵宝县,即现在的灵宝市——编者注)盘头街人,1956年移民甘肃敦煌时他还是22岁的小伙子,在敦煌生活了8年多时间,在那里成婚并有了大女儿。提起当年移民的事,他记忆犹新……

西迁

20世纪50年代中期,新中国成立不久,为根治黄河水害,国家决定兴修黄河三门峡大坝,这是中华人民共和国成立后第一个大型水利建设工程。按照当初的设计建设标准,三门峡水库规划区的上万名居民需要离开故土,迁往异域,涉及三门峡的区域有原灵宝县、陕县,以及现在的湖滨区等。

家住敦煌郭家堡乡七号桥村的戚月栓一家 当时,各级党政领导都十分重视移民工作,抽调干部成立移民安置委员会(或由民政部门负责),培训专职移民干部,做好实地综合调查,制定切实可行方案,大力动员宣传、说服教育,从干部到群众自上而下认识到移民工作是开发祖国边疆、支援社会主义建设、支援三门峡大坝建设的大事,具有重大的政治意义。广大群众响应“迁一家、保千家”的号召,积极行动,使移民工作开展得比较顺利。

据了解,已经故去的徐福海当时是阌乡县城关镇镇长兼信用社主任,后被调到县移民安置委员会工作。1955年,徐福海随移委会工作团到甘肃敦煌县的五墩、郭家堡、黄渠和孟家桥等乡实地考察,回来后负责阌乡县的移民宣传、发动工作,具体的任务指标是不少于300户。

灵宝籍移民亢结续一家 一时间,街头巷尾,上上下下,大家都在谈移民、说敦煌,其中不乏有抵触情绪。徐福海先是苦口婆心地说服自家亲戚和近邻,5户19人首先递交了报名申请,打开了移民工作的局面。之后,经过耐心动员和宣传,阌乡县最终有318户报名西迁。与此同时,灵宝县、陕县的移民宣传发动工作也在紧锣密鼓地进行着。

据了解,报名者要经过口头报名、书面申请、初步审查、组织决定、张榜公布和通知本人等程序,才能被正式确定为移民户,然后按相关规定做好启程的准备工作。

1956年春节刚过,灵宝县移民领队陈兆祥带领该县的1900多名移民和徐福海带领阌乡县的1300多名移民同乘一趟火车,踏上了西迁的路途。

“上了车的人们都挤到列车窗口,依依不舍地看着家园和故土,眼中含满了留恋的泪水。火车就要开动时,车上车下一片叮咛声、祝福声、喊声……火车走得很远了,站台上还站着黑压压一片送行的人群。”徐福海生前曾回忆,“火车不停地向西行驶,过了兰州之后,越走越荒凉,连续几个小时见不到村庄和人烟。群众的情绪有些不稳定,车厢里渐渐有了哭声。经过三天三夜的奔波,火车到达了张掖(当时铁路只修到此)。第二天移民队伍改乘货运汽车,经酒泉、嘉峪关、玉门、安西,在戈壁公路上颠簸了两天,最后到达敦煌。”

笔者在采访中了解到,灵宝县、阌乡县的移民比陕县移民早到敦煌半个月,被分配在五墩、转渠口、三危、党河和孟家桥5个乡。陕县移民到达后,多被安置到五墩、郭家堡和杨家桥乡。

当年的陕县移民领队王宠恩回忆:“按照当时的规定,国家给每人安置费100元,建房费200元,款项不发到个人手里,由自己按个人的想法修建房屋,除了从移民委员会领取建房材料外,其余的据实报销,到上限为止,超出部分自理。两年后,也就是1958年,到敦煌的大多数移民都搬到了新修的移民点,有了自己的家。当时所有移民除了工作人员外,没有在城市落户的,全部分配到了乡、社、队。”

就这样,为了国家重点工程三门峡大坝的建设,当年大约有8000名移民从豫西迁到了敦煌。

返乡

移民们到敦煌后,各种困难和问题纷至沓来。

敦煌属典型的暖温带干旱性气候,虽然光照充足,但无霜期短,降水少、温差大,春季多有风沙,夏季干燥酷热。这与豫西家乡四季分明、青山绿水的自然环境形成了极大反差,很多人一时难以适应,出现了口干、皮裂、流鼻血等症状。同时,新安置区大多数地方自然条件差,粮食产量低,农业生产不发达,移民们生活比较困难。

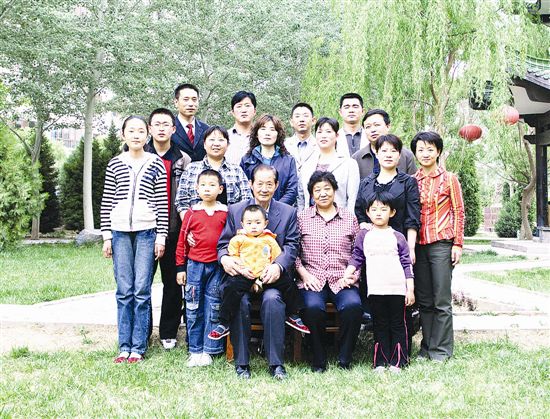

敦煌返迁移民、灵宝市冯家塬村戴留珠一家 移民们所住村庄的周边多为盐碱、湖滩,蚊子很多,叮咬后奇痒难忍。如果遇到大风或沙尘天气,瞬间会天昏地暗,呛得人喘不过气来,小米般大的沙粒把人脸打得生疼。大风过后,满屋子都是一层厚厚的尘土。有这么一句顺口溜描述了敦煌的气候环境特征:“敦煌好敦煌好,风多雨少蚊子咬,车大牛小拉的少,一年四季穿棉袄。”

西迁的人们艰难地在敦煌度过了4个春秋之后,赶上了“大跃进”和“三年困难时期”,城镇供粮指标一减再减,农村也实行按天定量供给,移民们在敦煌的生存状况堪忧。尽管当地政府采取了一系列措施,但仍然难以解决严重的缺粮问题。为了填饱肚子,人们把地里的苜蓿掐净了,榆钱、树叶吃完了,甚至把树皮都削光吃了。

就在此时,一部分移民开始酝酿如何返乡。

根据亲历过的老移民回忆,1960年前后,铁路已经修到了柳园东边的峡东,峡东火车站距敦煌有150多公里。很多移民就三五结伴,扶老携幼,步行前往峡东火车站。走不动了,就坐在荒滩上休息一会儿,晚上就露宿在戈壁滩上,饿了随便啃口吃的,渴了就喝一点用瓶子装的水,实在累得不行就把行李边走边扔……

当时,敦煌县委、县政府十分重视这一情况,组织干部在沿途设点阻拦劝返,但是收效甚微。经过1960年前后的返迁,当年从三门峡移居敦煌的人绝大多数又回到了老家。他们中有投亲靠友的,有另觅它途的,多数则是在原来的家园开始了新的生活。有些家园被淹又无法投亲靠友的,被政府安排到新建的移民点安家,现在灵宝的阌西村、阌东村和冯家塬、南天村等迁建村就是在当时形成的。

扎根

虽然历经了返迁潮,但还是有四五百名三门峡移民由于种种原因留在了敦煌,在那里艰苦创业,与恶劣的自然环境和意想不到的各种困难展开了不屈不挠的抗争。同时,他们也积极与当地人交流内地的良好生活习俗、先进文化理念和科学的耕作技术,为敦煌的社会事业和经济发展作出了重要贡献。

陕县移民杨理发老人曾回忆:“刚到敦煌的时候,我们这些新社员对老社员的生活习俗既看不惯也不习惯。敦煌人吃汤面条不放盐,吃凉拌菜也只放醋。家家户户每天都少不了一顿拉条子,而我们新社员是以馍、汤为主。那时候,敦煌的环境等条件差,当地农民的衣服、被子全都是棉花织成的白色粗布;做饭烧火用的是红柳、骆驼粪、干牛粪;多数人用水都是住所附近涝池里的存水,水质很差,做饭的时候澄澄再用。而且那时敦煌一年四季很少有新鲜的蔬菜,蔬菜品种也很稀少,我们冬天只能吃酸白菜,而一年四季多数时候是以吃咸韭菜为主。”

后来,敦煌有了西红柿、圆茄子、丝瓜、冬瓜、大辣子、脆皮甜瓜、南瓜等,这都是移民们回家乡探亲后带回去的种子种植的。杨理发说:“西红柿、圆茄子、芝麻籽就是我回家带来的。花生、红薯也引进过,但由于气候、土质的原因,没有大力推广。我们移民的这些做法从某种意义上讲,对当地农业经济的发展和生活习俗的改变,有了一定的影响,起到了推动作用。”

生活在敦煌的王宠恩一家 如今在敦煌,无论是城区里高中档的大饭店,还是背街小巷里的小饭馆,抑或是郊区的农家乐,都有一道当地人引以为豪的招牌菜——茄辣西,即用茄子、辣椒、西红柿三样清炒而成,色泽艳丽、美味可口,这也是来自豫西的移民勤劳智慧的结晶。

现在敦煌的环境和条件都发生了巨大变化,当年留居敦煌的数百名移民已经发展到500多户近4000人。无论是在城市还是在农村,他们都自然而然地融入到当地的社会生活之中,对这个养育他们几十年的第二故乡也产生了深厚的情谊。

芦金铃是陕县老城人,跟随父母离开家乡前往敦煌时才15岁,后来毕业于甘肃省建筑学校,退休前任敦煌市城建局副局长。1986年秋天,敦煌准备建设阳关公寓,主要是为了解决日本友人拍摄大型电影《敦煌》时200多名演职人员的住宿问题。眼看冬季就要来临,谁都不愿承接这个工程,芦金铃勇敢地站了出来,带领干部职工进行技术攻关,如期完成了工程项目,受到了领导的肯定和国际友人的称赞。1987年春天,芦金铃又在危难之中挑起了建设敦煌古城(影视城)的重任。敦煌古城占地面积上万平方米,而当时只有一张平面图,没有施工图。芦金铃提出按电影道具建设的思路,建设时绕开一些矛盾和焦点。之后,他坚持吃住在工地,昼夜在一线指挥,随时解决技术难题,硬是用时100天就建设完工。敦煌古城建成后,至今已在此拍摄了几十部电影,古城也成为当地一个新兴的星级旅游景点。

当年阌乡县移民领队徐福海的儿子徐永平从小就生长在敦煌。他充分发挥自身优势,积极参与敦煌宣传文化事业建设工作,编著了多部宣传敦煌文化和卫生科普的画册、书籍。他酷爱敦煌的文化艺术,刻苦习练书法,1996年开始担任敦煌书画工艺美术学会秘书长,先后组织举办了市级美术展览10届,书画讲座近20次,其书法美术作品多次获省市级大奖。

年过七旬的亢结续是灵宝老城南关人,1956年2月随父母去敦煌时才十几岁,后考入西北师范大学,毕业后一直从事教育事业。他一生兢兢业业,教子有方,5个子女先后都上了大学,事业有成。

出生于1930年的王宠恩是陕县老城南关西街人,当时是陕县移民的领队。他的4个子女和后代共15口人都生活在敦煌市区。几年前笔者曾到他家拜访,老人把全家十几口人召集到一起叙旧话新。

现在家住敦煌郭家堡乡七号桥村的戚月栓年过七旬,是陕县老城后营巷人,14岁时到敦煌,早年前丈夫故去,6个儿女如今都已成家立业,现在全家大大小小共24口人,家庭和睦、生活如意。

……

60多年前的这段移民史,让豫西人民经历了太多的艰辛,也改变了许许多多家庭的生活轨迹和命运。笔者在当年敦煌移民回迁比较集中的陕州区蔡白村和灵宝市阌西村、阌东村、冯家塬村、南天村等采访时,不少返迁移民都流露出了对敦煌的强烈情感。

如今的敦煌,这个鸣沙山下的绿洲之城,虽然不大却干净整洁、花木葱茏;沙洲市场,白天熙熙攘攘,晚间灯火辉煌,具有当地特色的旅游纪念品从这里源源不断流向世界各地;敦煌夜市不仅规范整洁,且极尽诱惑,驴肉黄面、驴板肠、手抓羊排、搓鱼子、拉条子、浆水面……应有尽有,令人流连忘返;莫高窟、鸣沙山,老景点光彩依旧;雅丹地貌、敦煌古城、阳关博物馆、汉长城,新景观引人入胜。

曾经的黄河,“三年两决口,百年一改道”;如今,不羁的黄河实现了伏秋大汛岁岁安澜。为了根治水患,众多移民舍家离乡,奉献自我,为三门峡大坝工程建设及黄河安澜作出了巨大的贡献。

( 编辑:徐伟 ) |

情系黄河安澜

来源: 发布日期:2022-04-13 打印

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号