| 开栏的话

为加强对三门峡优秀传统文化的阐发和传承,自今日起,本报《文化周刊》推出《文化名人与三门峡的故事》栏目,讲述历史上的文化名人与三门峡的故事,展示他们在崤函大地上留下的名篇巨作。希望通过这组文章,让这些文化名人“进入寻常百姓家”,让更多的市民读者能够认识他们、了解他们,从而进一步学习崤函大地上厚重的历史文化,并赋予其当代价值,让传统文化展现出永久魅力和时代风采。同时,我们也希望和市民读者一起,在学习中回望文明和文化的传承,为我们的工作、生活提供强大的精神力量和丰润的道德滋养。

近日,一条题目为《文学大师余秋雨这样评价三门峡,让人震惊!》的微信在三门峡朋友圈火了。微信提及老子在三门峡函谷关写《道德经》一事,余秋雨认为在中国“其他哲学家都是国家性的,只有老子是世界性的”,“最伟大的是老子,最具世界影响力的也是老子”。而日前教育部正式颁布实施新修订的普通高中课程方案和课程标准,在“课内外读物建议”部分,除保留原有《论语》《孟子》《庄子》外,增加了《老子》等文化经典著作。

很多朋友在微信中留言询问:老子为什么会来到函谷关?为什么在函谷关写出《道德经》?

根据有关史料,公元前491年的一天,函谷关迎来了一位骑着青牛的老者,这位老者就是老子。老子,姓李名耳,字聃,又称老聃。他出生于楚国苦县厉乡曲仁里(今河南省鹿邑县太清宫镇),长期任周王朝的守藏史,管理着当时的国家藏书。那么,当时的老子为啥会出现在函谷关?在到函谷关前后又发生了什么?

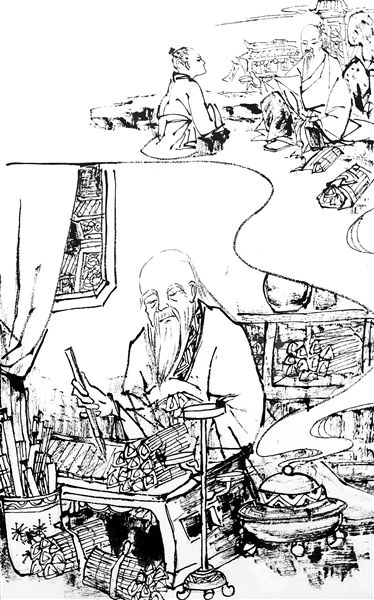

函谷关《道德经》巨幅石刻 本报记者 刘书芳 摄  老子著经图 董项慈 作 老子为何一路西行

本网讯:目前,有关老子的传说很多,相关史料却很少。据史料推算,老子大约生活于公元前571年至公元前471年之间。这个时期正处于春秋晚期。当时周室衰微,天下动乱,各诸侯国之间相互兼并厮杀,大国争霸,小国争地,战争此起彼伏;贵族没落,士阶层崛起,大商人可以与国君分庭抗礼,社会动荡,政治社会等各种矛盾日趋激化。同时,铁器普及,农业得到发展,手工业快速兴起,商人成群结队周游四方,城市规模扩大;私学出现,庶民议政,拉开了百家争鸣的序幕。

当时,东周首都在洛阳,史称洛邑(或成周)。老子在洛邑生活的这段时间,周王室爆发了“王子朝之乱”。

从有关史料可以看到,周景王即位时,为振兴周王室,发动变法,却遇到了巨大的阻力。公元前520年夏,为将改革持续下去,周景王决定废除生性懦弱的嫡长子姬猛的太子之位,立有勇有谋的庶长子王子朝(姬朝)为太子。未及颁诏,周景王暴病。死前,以宾孟为顾命大臣,遗诏传位于王子朝。保守势力的代表人物单旗竟派人刺杀了宾孟,立太子姬猛为王,即周悼王。

这一事件引起满朝文武的愤怒,他们合兵将周悼王赶出洛邑,立王子朝为王。周悼王便向兵强马壮的晋国求救告急,晋军攻入洛邑,送周悼王复位,当年冬天,周悼王便忧惧而死。单旗又拥立周悼王的同母弟姬匄为王,即周敬王。晋国军队撤退后,王子朝率军攻打入王城,敬王逃走。公元前516年,周敬王又请晋国出兵赶走王子朝,王子朝等人奔楚。公元前504年,王子朝余党在郑国的帮助下攻下周王室的6座城池,周敬王被迫逃出成周。次年,晋国军队攻取王城,迎周敬王入居。至此,王子朝之乱才彻底平定。

这场内乱中,据说老子是同情、支持王子朝的。内乱持续了十五六年,使周王室彻底走向衰落,老子对周王室大失所望,对改革也失去信心,厌倦政治,决意离去,即如老子对孔子所说:“君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。”

离开洛邑,往哪去呢?老家鹿邑是回不去了,因为包括鹿邑在内的东部、东南部正在打仗,吴、越、楚相互激战,陈国、蔡国等被攻占或灭国。此时在东部,孔子正带着学生周游列国,四处漂泊,十分落魄。南部呢?楚国忙于战争,王子朝当时也奔往楚国,厌倦政治的老子当然不会再跟到楚国。北部晋国政局出现动荡,加上过去一直与王子朝为敌,所以,老子只有一路往西。

老子何以写出《道德经》

作为《道德经》的著述地,三门峡很多人家里都有一本《道德经》。《道德经》是一本以日常生活或社会上时常出现的事物来阐释社会发展规律和做人道理的著述。直接说理的不多,大多由事或物推出道(事)理,有些地方与《易经》类似。全书81章,仿佛是一段段感悟集中在一起,但这些感悟围绕“道”“德”“无为”等主要概念展开,形散神不散,思想深邃,语言优美而又精警。

《道德经》这本不朽之作为何诞生在函谷关?

当时,百家争鸣,作为一个守藏史,学识渊博,为什么老子没在洛邑那较好的环境中著书立说,却在行走的途中,在偏僻简陋的地方(函谷关附近)写出《道德经》?换句话说,老子不到函谷关就写不出《道德经》吗?

现在据各方面的论证,老子虽然学识渊博,但从知识到思想是一个大的飞跃,在洛邑的时候似乎还不到火候。《道德经》是生活感悟,在图书馆通过资料整理或历史论证是很难写出的。很多人认为,这种生活感悟大多是老子走出都城洛邑后,在西行过程中通过一系列观察思考,让现实与知识进行碰撞擦出的思想火花。这些感悟不吐不快,在函谷关又遇到尹喜反复劝说,最后写出了这本5000余字的《道德经》。

1.“道”与“崤函古道”

《道德经》的核心概念是“道”。如果说老子就某个问题曾有过一些想法,如第25章所说的“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名……”如何将这一想法浓缩成一个概念,通过一个事物来表述呢?即拿什么东西来说清楚这个道理呢?老子从洛邑一路走来,眼前经常看到的就是崤函古道。这一条路从远古就一直有,是当时最重要的道路之一。老子一路走来,眼前自然就是这条“道”。所以,很有可能,《道德经》中的“道”就是从每天在走的这条实实在在的道路中得到的感悟,“强字曰道”,经过抽象思维成为无法看到、听到,难以描述,又无处不在的“道”。所有东来西往的人必须沿着崤函古道这一条道走下去,所有万事万物必须遵循那条看不见的“道”的发展变化规律。

2.起伏的山路与“道法自然”

进入豫西,道路崎岖难行,在大山中,随着沟谷的走向曲曲弯弯,随着地势的起伏上上下下。几千年前,生产力低下,没有能力遇山开道、遇沟架桥。几乎所有的路是都自然起伏、自然走向。这种情形在平原地带可能感觉不是很明显,但当老子走进三门峡后,所走的道路几乎都是如此。因此,老子在函谷关写《道德经》时说出“道法自然”,也是再自然不过了。如果不是走进三门峡,在一马川平川的洛邑恐怕很难说出这样的话。

3.水“几于道”与东西涧河

《道德经》提到一种事物——“水”,对它倍加赞赏。在老子心中,水最接近“道”。对水的观察,应该是老子写《道德经》之前很重要的社会观察。他从洛邑出来后在西行的过程中所走的崤函古道,先是沿着洛水的最大支流——涧河一直走近源头,翻过崤山后,又沿着三门峡境内的青龙涧(橐水)最大支流东涧河行走。崤函古道与这两条涧河是并列前行。在山间,多数情况下,水与道,沿着河谷的自然走势曲曲弯弯,沿着河谷的自然落差顺势而下。也许正是基于这些启发,老子在《道德经》中才发出水“几于道”(水最接近“道”)的感慨。

4.“上善若水”与山涧溪流

“上善若水,水善利万物而不争,处众人之所恶……”“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜……”在《道德经》中,老子认为“水”是最好的东西,它最接近“道”。在一般人看来,人往高处走,水往低处流。高处是常人最喜欢的地方,而低处自然是常人最讨厌(厌恶)的地方。水虽滋润万物,但总处在大自然中最低的地方,向更低的地方流过去。它最柔弱,但能把坚硬的石头冲掉棱角,冲出一道道凹槽,甚至从中间冲断。能像水有这么大威力的东西恐怕在大自然中还找不出第二样。老子“观水悟道”最好的地方是哪里呢?不可能是处在平原地带的家乡和洛邑。水的这些特点,还是进入三门峡之后在山涧溪流旁,看得最真切,感悟也最深刻。

5.黄帝文化与“小国寡民”

历代人讲起老子,时常说“黄老之说(学)”。可见人们认为老子受到黄帝文化影响较大,最能体现黄帝文化的当然是铸鼎塬。据目前考古发现,铸鼎塬附近是黄帝唯一一个建立稳定都城的地方,所以这一带自然更能体现出黄帝文化的痕迹。传说老子到函谷关后,在尹喜的陪同下在周边游历,铸鼎塬不可能不去。当时这里名义上为晋国占领,但偏离晋国中心,没有人管理,老百姓自然还过着比较古朴自由的生活,在老子看来,就是黄帝时代留下的“小国寡民”,是理想社会。

6.崤之战与“兵者不祥之器”

老子西行必须经过崤山,公元前627年,这里发生了一次在春秋历史上极其重要的战役——崤之战。晋军在这里伏击路过的秦军,秦军3位主帅被擒,几千将士全部惨死。数千生灵,能不让热爱生命的老子唏嘘再三、浑身战栗?这自然让老子更坚定了对“兵者不祥之器”的认知。

……

与以上这些内容类似的还有不少。总之,老子渊博的学识与一路西行的观感相互摩擦,碰撞出了无数思想的火花,在与尹喜交流后,老子不吐不快,最后在尹喜的建议下,写出了《道德经》这部不朽著作。

老子思想对历代的影响

老子是一位哲学巨人,《道德经》是人类历史上的不朽之作。《道德经》涉及到哲学、政治、社会、伦理、艺术、军事等方面,它从宇宙、自然、人类社会等多个领域给人以智慧的启迪。

几千年来,老子思想对治国理政影响很大。西汉时期,汉高祖刘邦、文帝刘恒、景帝刘启以及后代子孙,纷纷从道家思想中汲取智慧,用于治国理政。有名的“文景之治”就是利用老子思想治国理政的成功典范。

入唐之后,唐高祖李渊认老子为李家先祖,对鹿邑老子庙进行扩建,规模如京城皇宫,并作为皇室家庙。唐太宗李世民继位之后,坚定地实行清静无为的治国方略。他认为,治理国家就像栽树一样,不去摇晃树根,枝叶才能生长茂盛。君王清静了,百姓怎么能不安乐呢?他虽然是采取兼用并蓄的原则,但是把道家排在了第一位。唐玄宗李隆基登基后,继承了历代先祖尊崇道学的传统并发扬光大,亲自注解《道德经》并颁行天下,据说官员人手一册,全国官民诵读《道德经》的传统在这个时候形成。

宋代对老子也十分尊崇。宋太宗赵光义说:“老子《道德经》五千言,读之甚有益。修身治国,并在其中。”宋太宗和宋真宗还几次下旨,对鹿邑的老子宫、老子馆进行大规模扩建和修缮。

《老子》对中国传统文化有着巨大影响。春秋战国时期百家争鸣,学术思想十分活跃,但各个学派大都受到老子思想的影响。孔子曾向老子学习,并对老子十分敬仰。在其他学派学术思想中也都能看到老子思想的痕迹。历代名人纷纷从老子思想中汲取营养和智慧,并对老子和《道德经》给予极高评价。

4

老子的著作、思想早已成为世界历史文化遗产的宝贵财富。作为中国文化的代表、东方智慧的结晶,它备受西方学者的青睐和推崇,相关的研究和译注可以说是汗牛充栋。欧洲从19世纪初就开始了对《道德经》的研究,据了解,仅《道德经》德文译本就有80多种。20世纪80年代,据联合国教科文组织统计,全世界翻译最多的著作是《圣经》和《道德经》。

一些外国政要写文章或做演讲的时候,总喜欢引用《道德经》里的名言,以彰显自己的学识水平、文化素养或施政理念。美国前总统里根在1987年国情咨文中引用了老子的名言“治大国若烹小鲜”。2011年6月,联合国秘书长潘基文在发表连任演说时援引老子“天之道,利而不害;圣人之道,为而不争”的名言,强调应将这种不朽的智慧应用到当下的工作中。俄罗斯总统普京也曾多次在公开场合引用老子名言,如“自是者不彰”“善建者不拔,善抱者不脱”等。

目前,随着文化全球化浪潮的渐渐到来,众多企业界人士重视从《道德经》中吸取智慧,应用于现代企业管理。世界首富比尔·盖茨说:“如果可以选择的话,我愿意做2500年前的中国人,这样我就可以有机会做老子的学生了。因为微软今天所取得的成就,很大程度上是得益于老子‘道法自然’的原则。”在日本松下公司的花园里,塑有一尊老子铜像,石座上刻着中文“道可道,非常道”。美国学者蒲克明预言:“老子《道德经》将是未来大同世界家喻户晓的一部书。”

老子《道德经》在三门峡这一特定的环境中写出来,是三门峡人的骄傲。外地很多人常到函谷关悟道,来此悟道是对的,但不是因为这里有所谓的“灵气”,而是因为这里有《道德经》形成的自然与社会环境。如前所述,三门峡古老的历史、深厚的文化底蕴和复杂的自然环境使老子写出了《道德经》,因此到这样的环境中来理解《道德经》可能更容易、更深刻。历史上注解《老子》最好的版本之一是“河上公注解本”,“河上公注解本”作者河上公恰恰生活在三门峡鸡足岛(今召公岛)。作为三门峡人,我们更应该好好学习《道德经》,深刻理解《道德经》,从《道德经》中汲取营养,尤其是学习老子的辩证思维和人生智慧。(本报记者 刘书芳)

责编:徐伟 ( 编辑:徐伟 ) |

老子《道德经》何以写在函谷关?

来源: 发布日期:2018-01-23 打印

- 上一条:我市召开2017年度 综合考核动员会

- 下一条:【网络媒体走转改】老调调”唱出新味道

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号