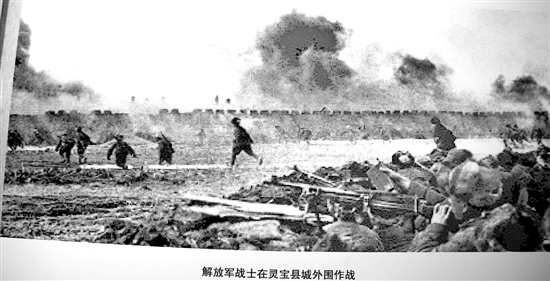

解放军战士在灵宝县城外围作战资料图

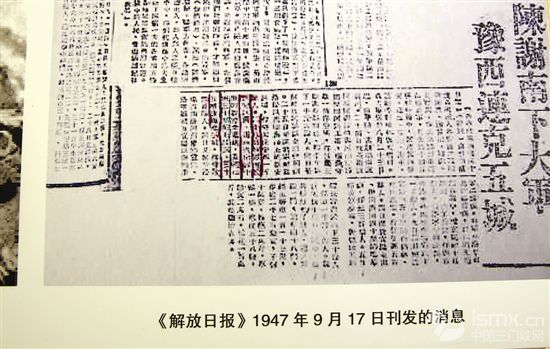

《解放日报》1947年9月17日刊发的陈谢大军攻克豫西五城的消息资料图

矗立于灵宝市烈士陵园内的革命烈士纪念碑

本报记者在采访中

(文/本报记者 焦森森 张茜 胡文超 图/本报记者 何英杰 李鹏)盛夏时节,灵宝大地青山叠翠、万木葱茏。在新中国成立70周年之际,记者一行驱车赶往灵宝,踏访战争故地,循着历史的足迹,追忆灵宝两次解放的曲折历程,探寻那段硝烟弥漫、战火纷飞的红色记忆。

灵宝市历史悠久、文化灿烂,素有“苹果之乡”“黄金之城”“道家之源”等美誉。解放战争期间,灵宝由灵宝县和阌乡县组成。灵阌两县位居秦岭之阴、黄河之滨,崤函古道和陇海铁路横贯其中,是豫陕晋三省交界处的政治、经济、文化重地。据史料记载,灵宝经历了两次解放才最终回到人民的怀抱,第一次是1947年9月12日,第二次是1949年6月12日。

采访中,记者一行在灵宝市关工委副主任、中共灵宝市委党校原党总支书记、常务副校长彭军平和中共灵宝市委党史地方志办公室副主任李少茹等当地党史工作者的陪同下,来到灵宝市烈士纪念馆。纪念馆设在灵宝市烈士陵园内部,陵园里松柏环绕、庄严肃穆,一座高大的纪念碑正对大门,上面镌刻着“革命烈士永垂不朽”八个鎏金大字。纪念馆内资料翔实,一幅幅老照片,一段段充满血与泪的文字,引领大家追溯灵宝两次解放的曲折历程……

首次解放:浴血奋战克顽敌大获全胜迎曙光

历史的车轮回转到1946年,蒋介石挑起内战后,当时的灵宝县与阌乡县防务对国民党西北、中原的局势,有着举足轻重的作用。1947年,胡宗南从陕北调来5000人的部队,筑起一道南至秦岭庐灵关,北至城郊黄河滩的美式装备篱笆墙,严防解放军突破黄河,进攻西北。

1947年8月23日,陈赓谢富治大军突破黄河天险,挺进豫西。陈赓司令员根据中央军委毛泽东主席“主力向西抢占陕州、灵宝”的指示,分析了灵陕地区敌军防务,决定绕过陕州,直插灵宝,以截断敌军潼关与陕州间的联系。他命令11旅旅长李成芳指挥此次战役。

9月9日,11旅31团、32团、33团分别攻占西王、大王、五帝等地。11日,32团攻占梨园,占领灵宝县城(在今灵宝市大王镇老城村)的东南山头——老虎头高地,向县城南关压进;33团攻占佛家湾、李家寨后,越过弘农河从焦村直扑函谷关高地;31团进抵灵宝县城附近,准备登城斗争。同日,第13旅进攻南营村。

南营村和函谷关之战是攻克灵宝的关键性战斗,也是此次战役中打得比较激烈的两场硬仗。

南营村距灵宝县城5公里,作为灵宝县城的东大门,村中寨墙高筑,建有护城河,守敌为国民党新1旅的第2团团部和两个营。攻打南营的战斗由第13旅38团团长刘增业指挥,其兵力部署为1营和2营担任主攻,分别从西北角、东面进攻,3营为预备队,团迫击炮连支援1营战斗。9月11日夜幕降临后,战斗打响,战士们冒着炮火,采用搭人梯的方法,前赴后继越过两道外壕,由于夜色漆黑,不少人在战斗中跌入护城河,被敌军机枪射中。经过激烈冲杀,战士们终于成功攻入寨内。12日拂晓,战斗胜利结束,共毙、俘敌军600余人,并缴获一大批辎重物资。

函谷关在灵宝县城西南一公里处,地势险要,自古以来都是兵家必争之地。守敌为国民党青年军206师4团的一个步兵加强营。守敌利用日伪时期旧工事加以改造,构筑了三道堑壕,相互贯通,设有暗堡和子母堡。解放军担任主攻的11旅33团1营战斗部署按一、二、三连的顺序,组成三个梯队,采取偷袭和强攻相结合的战术,趁夜间发起作战。战斗中,由于敌人火力凶猛,1营营长熊广模英勇牺牲,战士们在“为营长报仇!攻占函谷关!解放灵宝城!”的呐喊声中奋勇冲杀。9月12日6时,函谷关高地全部为解放军占领。此战共计毙伤敌300余人,俘敌100余人。

南营村、函谷关相继被攻克后,灵宝县城的敌军完全陷于绝境。9月12日21时,城内敌军向城外发起猛烈反扑,急于杀条血路,突出重围。围城解放军全力反击,不到3个小时攻占县城,国民党新1旅旅长黄永瓒、副旅长胡秉锐、206师少将团长黄涤生被俘虏。此战共歼敌2900余人,俘敌2500余人,缴获各种炮27门、轻重机枪90余挺、步枪1500余支、汽车33辆。

灵宝县城的解放,歼灭了国民党的有生力量,钳制了中原与西北战场上的蒋军,中央军委于第二天致电庆贺胜利。

阌乡县城在灵宝县城以西,因无敌正规军把守,9月13日,解放军第4纵队10旅、第38军17师、太岳军区第22旅顺利攻占阌乡县城。灵宝、阌乡县城首次解放后,迅速建立了中共灵宝、阌乡县委和县民主政府,积极开展解放区的建设工作。

遭遇反扑:艰苦转战伏牛山革命意志不容摧

“灵阌两地获得解放后,陈赓谢富治大军主力撤离豫西,挺进豫西南和陕南开辟新的革命根据地,部分官兵以及山西老解放区随军进入豫西建设新解放区工作的5个干部大队,深入各乡镇,广泛开展土地改革运动。然而,在此次解放灵宝的战斗中,国民党地方政权及土顽势力并没有受到严重打击,他们有的潜伏在农民群众中,有的藏匿于深山老林中,伺机反攻倒算。”在讲述那段历史时,彭军平说。

1947年10月16日,反革命匪首经过密谋策划,纠集了百余名亡命之徒,在灵宝县苏村乡开始突然袭击,残杀解放军战士和工作队员李松香、马玉庆等18人,打响了罪恶的第一枪。次日,灵宝各地的反动武装纷纷暴乱,他们疯狂进攻工作队驻地,向翻身农民进行血腥倒算,采用活埋、枪击、镰戮等残忍手段,共计杀害解放军战士、土改工作队队员、农会会员等1200余人,制造了震惊全国的“灵宝事件”。

面对疯狂反扑,解放区军民毫不退缩,给予坚决反击。“此次反革命暴动中,在苏村庙开展土改工作的第二干部大队副大队长赵培铭为掩护战友撤离,被敌人活捉。他坚贞不屈,痛斥敌匪,被反动分子残忍肢解,壮烈牺牲。”彭军平说,朱阳区区委副书记张云、下矻区土改工作队负责人王彬(女)等大量优秀共产党员牺牲,灵阌两县许多无辜群众也被抓捕、殴打、罚粮罚款,这也进一步激起了两县人民的革命斗志。

为了保存革命力量,最终上级决定两县党政军机关干部撤离解放区,进入伏牛山区开展游击战。灵阌两县农会干部、解放军战士、土改工作队员、农会会员等人突出重围,转战伏牛山,两县许多农民翻身队队员及部分家属也坚定地追随党的脚步。

与此同时,在国民党陕东兵团重新占据了灵宝、阌乡两县后,国民党河南省第十一区行政督察专员公署由陕州城迁往灵宝县城。胡宗南委派要员奔赴灵宝,对“戡乱有功”的李子奎、王池清等人加官晋级,筹谋、部署新的“戡乱”行动,自上而下建立情报网络,妄图巩固摇摇欲坠的反动政权。凡未能转移的中共党员、翻身队队员、解放军战士亲属等不断遭到抓捕和杀害,其中许多人被迫背井离乡,两县穷苦农民的生活再次陷入黑暗。

转战伏牛山后,灵阌两县革命力量与反革命势力进行了为期一年多的拉锯战。艰苦的游击战争磨炼了撤退到那里的两县干部和农民翻身队队员的革命意志,增强了革命坚定性,提高了战斗力,也使他们成为灵阌两县第二次解放后开展地方工作的骨干力量。

最终解放:大势所趋获新生而今迈步从头越

1948年底,刘希程任国民党国防部暂编第3纵队司令和第19绥靖公署豫西行署副主任,驻地灵宝。他上任后,积极维护地方秩序,收编改造地主武装,秘密和中共河南省委、河南军区取得联系,待机举行起义。

1949年3月,辽沈、淮海、平津三大战役胜利结束,中原大部分地区均获解放。1949年5月,西安解放后,灵宝、阌乡已在解放军的重重包围之中。大局已定,灵阌两县解放已是大势所趋。此时,西北军区司令员贺龙致函刘希程,鼓励他起义投诚。刘希程在河南省委和中国人民解放军陕州军分区的支持下,于6月10日宣布起义,但遭到了以李子奎为首的地主反动势力竭力反对和百般阻挠。刘希程率7团和警卫营经过两天的鏖战,突出重围,在陕州军分区接应下回到解放区。

刘希程的起义,加速了灵阌两县的解放进程。6月11日下午5时,人民解放军178师和陕州军分区分两路攻打灵宝县城和虢略镇。次日拂晓发起总攻,共歼灭李子奎部430余人,灵宝县城第二次获得解放。随后,两路主力相继在阳平、南上村等村围歼阌乡县地主武装500余人,6月22日阌乡全境第二次解放。至此,河南省全境解放。

灵阌两县解放后,广大人民群众彻底摆脱黑暗生活,从此安居乐业,步入建设新中国的阳光大道。1954年6月,灵宝、阌乡两县合并为灵宝县。1993年5月,灵宝撤县设市。

回顾灵宝两次解放的革命历程,几多艰辛,几多感慨。如今,战场上的厮杀呐喊早已远去,当年血与火交织的悲壮岁月也已成为历史,但两次解放中跌宕起伏、艰难曲折的经历,不仅磨砺了灵宝人民坚韧不拔的革命意志,更造就了灵宝人民不畏艰险、勇于担当、坚强奋进的红色基因,红色的火种在这片土地上薪火相传。采访中,记者了解到,在灵宝市朱阳镇革命历史纪念馆为我们做讲解引导的灵宝市作家协会副主席王治恩,正是当年在灵宝反革命暴动中牺牲的农会干部王海燕的孙子。王治恩传承了老一辈的红色精神,多年来一直致力于朱阳革命老区建设和灵宝党史研究工作,用他的话说,这份努力不仅是为了缅怀为灵宝解放洒下热血的革命先烈,更是为了让更多后人铭记历史,将红色精神转化为建设家乡的不竭动力。

红色记忆永不灭,革命精神代代传。七十年后,灵宝这片浸润着红色血脉的土地发生了翻天覆地的变化,经济发展,社会安定,人民生活水平日益提高,勤劳勇敢的灵宝人民正自强不息、团结奋斗,加快推进转型创新发展,建设美丽家乡,用沸腾的热血铸就新时代的凯歌!

( 编辑:李鹏 ) |

两次解放浴血奋战 革命意志历难弥坚

来源: 发布日期:2019-07-24 打印

- 上一条:中办国办印发《天然林保护修复制度方案》

- 下一条:抓富民产业 建特色乡镇

豫公网安备 41120202000047号

豫公网安备 41120202000047号